ンゴマ(ngoma)とは何か

目次

ンゴマ(カヤンバ)と楽器

憑依霊に対する「治療」のもっとも中心で盛大な機会がンゴマ(ngoma)あるはカヤンバ(makayamba)と呼ばれる歌と踊りからなるイベントである。

どちらの名称もそこで用いられる楽器にちなんでいる。ンゴマ(ngoma)は木の筒にウシの革を張って作られた太鼓であり、首からかけて両手で打つ小型のチャプオ(chap'uo)、大型のムキリマ(muchirima)、片面のみに革を張り地面に置いて用いるブンブンブ(bumbumbu)などがある。ンゴマでは異なる音程で鳴る大小のムキリマやブンブンブを寝台の上などに並べて打ち分け、旋律を出す。熟練の技が必要とされる。カヤンバ(kayamba, pl.makayamba)とはエレファントグラスの茎で作った2枚の板の間にトゥリトゥリの実(t'urit'uri1)を入れてジャラジャラ音を立てるようにした打楽器で10人前後の奏者によって演奏される。リズム楽器である。子供や私ですらそれなりに演奏できる。

これらの演奏に合わせて、多くの憑依霊の歌が歌われることにちなんで、ンゴマの催しに対して、ンゴマ、カヤンバと同じ意味で「歌 mawira(sing. wira)」という表現が用いられることもある。

マイ・カヤンバ。演奏の際は、両端を両手で持って左右に振りながら、同時に真ん中の細い板を親指で思いっきり打つ。

実際に用いられる楽器がカヤンバであっても、そのイベントをンゴマと呼ぶことも普通である。実際にンゴマが用いられる際には、わざわざ「本当の太鼓 ngoma zenye」と言って区別する。

外に設置した寝台の上に並んだブンブンブ

太鼓とカヤンバがともに使用されたケース

私が調査を開始したのは1980年代初めであるが、施術師aganga2たちは、カヤンバkayamba楽器が、ディゴ地域から比較的近年に入ってきたものだという認識を示していた。古くは憑依霊に対するンゴマは、文字通り太鼓をもちいるのが普通であったという。施術師のなかには今なお(2010年代)部分的にであれ、太鼓の使用にこだわる者も多いし、患者が老齢で「古い憑依霊」をたくさん持っている場合は、そうした昔の憑依霊たちは太鼓を要求することが多い。というわけで「本当の太鼓」で演奏される機会は相変わらずあるのだが、大勢はカヤンバ楽器によるものである。

ンゴマ(カヤンバ)の種類

ンゴマ(カヤンバ)にはさまざまな種類がある。以下に列挙するが、そのいくつかについては別項を立てて、詳しく紹介したい。

kayamba ra kulola nyama: 「憑依霊を見る」カヤンバ。初めて憑依霊のせいだと診断された際などに、実際に霊が憑いているのか、どの霊が憑いているのかを確かめるためのカヤンバ。「憑依霊を見る」に代表される比較的短時間で随時開催される小規模なカヤンバは、他の前もって開催日時を定めて開かれる他のカヤンバと区別して、「唐突のカヤンバ(ンゴマ) kayamba ra gafula4」と呼ばれることもある。それとの対比で、期日を定めて行うカヤンバは「期日のカヤンバ kayamba ra mbara」と呼ばれることもある。もっとも「唐突のカヤンバ」は「憑依霊を見るカヤンバ」に限らず、緊急に治療目的で開かれる任意のカヤンバに当てはまる。これにはまた「不完全なカヤンバ(ンゴマ) kayamba ra ngudungudu」という言い方も用いられる。

kayamba(or makayamba): 憑依霊に対する約束(病気の症状をなくしてくれたらカヤンバを開きますといった)の履行として開催されるカヤンバ。これが最も普通。(ここではこうした通常のカヤンバを、「徹夜のカヤンバ kayamba ra kuchesa8」と呼ぶことにする。)

kayamba ra kuzuza: 「嗅ぎ出しのカヤンバ」憑依霊ライカ9やシェラ14に影(キブリchivuri12)を奪われた病人のために、奪われた影(キブリ)を取り戻し、患者にもどしてやる「嗅ぎ出し13」治療の一部としてのカヤンバ。これは昼間開催されることがほとんどである。施術師は奪われたキブリを探しに人々を引き連れて、霊の棲み処とされる洞窟(muzukaと呼ばれる)や、バオバブの洞、ライカやシェラなど池系の霊が棲み(多くの場合キブリを隠している)水場などを回らねばならず、暗がりの中でやるのは結構困難。

kayamba ra pore: 「お悔やみのカヤンバ」。憑依霊をもっている人が近親者に死なれた際に、悲しみからなかなか立ち直らない場合に開かれるカヤンバ。施術師がその身内に死なれた際には、必ず開催せねばならない。または施術師が死んだ際に、その「生(なま)の服喪 hanga itsi83」において開催される。

hanga ra p'ep'o: 「憑依霊の服喪」施術師が配偶者に死なれた際に開催されるカヤンバ。上記の「お悔やみのカヤンバ」の一種であるとも言える。

kayamba ra mwezi: 「月のカヤンバ」。施術師が自分の仕事を助けてくれる憑依霊に感謝するために、特別に開催するカヤンバ。毎月開催することが理想だが、カヤンバ開催にはかなりの費用がかかるため、実際にはそう頻繁に開催されるものではない。施術師が主催するが、施術師をしたう弟子たち(anamadzi)が全面的に協力する。「喜びのカヤンバ kayamba ra raha」とも呼ばれるように、祝祭的な側面のある陽気で楽しい催しである。

kayamba ra kugavya nyama: 「憑依霊を分割するカヤンバ」。母親がもっている憑依霊が、その子供にも取り憑いている場合に「憑依霊(nyama)を分割する(ku-gavya)」ためのカヤンバ。とりわけ子供が婚出した娘である場合婚出先で母親ぬきに娘の病気を治療するために必要な手続き。

kulavya mwana wa ndonga(chereko): 「瓢箪子供を外に出す」。不妊治療のために憑依霊と約束したチェレコ(chereko84)と呼ばれる特別な瓢箪子供85を、求めていた子供を出産した際に憑依霊に差し出すカヤンバ

kuphula mizigo: 「重荷下ろし」。憑依霊シェラshera(ichiliku14)の治療手続き。シェラは女性に憑いて家事を嫌いにさせるとされる。本来は活動的な霊なのだが、たくさんの重荷を背負っているために、自由に動くことができず、その結果とり憑かれた女性も(本当は働き者なのに)家事をしたがらなくなるという。「重荷下ろし」によって背負っている重荷を下ろしてやり、自由になったシェラに女性の仕事を教えてやるというのがこの治療である。シェラshera(ichiliku)の施術師に就任する(シェラを「外に出す」)際にも必要。

kulavya konze: 「外に出すkulavya nzeまたは kulavya konze82」。憑依霊をもっている人を、正式に施術師にするための手続き。瓢箪子供(mwana wa ndonga85)を差し出す手続きのンゴマ(カヤンバ)を含む。

kayamba ra kuusaまたは kukokomola: クウサ(kuusa39)またはクココモラ(kukokomola36)。いわゆる「除霊」。憑依霊と人との関係は、基本的には永続的な共生的関係だが、憑依霊のなかには妖術使いによって攻撃として送られてきたもの(ジネ系42が多い)や、ある種の憑依霊のように母親に取り憑いて不妊にしてしまったり、生まれる子供を殺してしまう憑依霊があり、それらは除霊の対象になる。こうした憑依霊を除霊する手続きは一般のカヤンバとは異なるものであり、イスラム的な方式もあるが、イスラム的な除霊を除けば(そこでは手拍子のみによる歌唱がおこなわれる)、ンゴマやカヤンバの演奏が中心となる。

その他。憑依霊を呼び出して交渉しなければならない機会には、小規模なものから徹夜の本格的なものまで、さまざまな形でカヤンバが開催される。

ンゴマ(カヤンバ)の構成

参加者

「病人」というと語弊があるが、その人を対象にカヤンバが打たれる人物。ただ muweleという言葉の代わりに mukongo(まさに「病人」)という言葉を使う人もいるので、間違いというわけではない。ンゴマ(カヤンバ)という催し物の主人公。ンゴマは、ムウェレ muwele がもっている憑依霊たちのために開催される。

ムウェレの一族とりわけ屋敷の人々や親族は、ンゴマ開催のスポンサーである。未婚の女性や少女が、ンゴマの席で憑依状態になってしまったり、あるいは彼女らの病気が憑依霊によるものと診断されたりした場合、そのンゴマを主宰する施術師や、彼女の病気治療にあたる施術師は、憑依霊に対して「彼女の配偶者(dzumbe89)を待て」と説得する。ンゴマの開催には大きな出費(ドゥルマの人々の生活水準から見て)が伴うため、それを負担できる配偶者を手に入れるまで待つよう、憑依霊を説得するのである。実際のンゴマの出費は、ムウェレの父、夫、兄弟、息子たちなどがスポンサーとしてお金を出し合うなどして賄われる。彼らはンゴマが成功・失敗に大きな利害関心をもっており、施術師のやり方やンゴマの運営に目を光らせている。 またムウェレの一族は、カヤンバの進行にもかかわっている。楽器の演奏に長けた屋敷の男性たちは、演奏や歌にも積極的に参加する。カヤンバの場合は4~5歳の子供でも見様見真似で演奏できるので、余った楽器があれば、子供たちもよろこんで参加する。もちろん演奏の主体は施術師が連れてきた弟子(anamadziやatejiと呼ばれる施術師の「施術上の子供たち」)たちで、歌の選択なども彼らが主導権を握っているが、ときに屋敷の男性たちが口を出したり、互いに張り合うような形になったりすることもある。一方、ムウェレの親族の女性たちは、夜中の休憩(マコロツィク(makolotsiku90))の際に振る舞われる紅茶とマハムリ(一種のドーナツ91)、施術師一行に振る舞われる朝食などの準備を担当する他、大勢でカヤンバの歌に唱和し、演奏者の輪の外を踊りながら周回するなどの形でも参加する。カヤンバを演奏する男性の独唱者(ングイ(ngui92)に合わせる女性の唱和(kuvumikiza)と長声(njerejere)は、演奏を盛り上げ、ムウェレを憑依へと導くうえで不可欠である。

私は昔は考えなしに「呪医」なんて訳を当てていたが、その後、反省して「施術師」、最近では「癒やし手」などという言葉に変えている。ンゴマを主宰する。カヤンバを演奏して憑依霊を呼ぶだけなら、もしかしたら誰にでもできるかもしれないが、施術師がいないと、霊がやって来ても、「俺はお前のことなんか知らないぞ」ということになって、肝心の交渉が成り立たなくなってしまう(DB 5092-l10)。霊たちと顔なじみで、彼らとの交渉能力がある施術師の存在は、ンゴマには不可欠である。 多くのンゴマ(カヤンバ)においては、施術師は一人いればよいが、施術師就任のンゴマ(ngoma ya kulavya konze)や、「重荷下ろし(kayamba ra kuphula mizigo)」などには男性、女性それぞれ1名の施術師が必要とされる。

4. アナマジ anamadzi(sing. mwanamadzi)

憑依霊の癒し手(施術師 muganga)は、誰でも「治療上の子供(mwana wa chiganga)」と呼ばれる弟子をもっている。もし憑依霊の病いになり、ある癒し手の治療を受け、それによって全快すれば、患者はその癒し手に4シリングを払い、その癒やし手からヤギ(mbuzi)とカザマ(kadzama93)を与えられて、その治療上の子供(mwana wa chiganga)になることができる94。その患者は施術師の「ムコバ(mukoba)『編み袋』25」の中に入った(kuphenya mukobani)あるいは入れられた(kutiywa mukobani)と語られる。患者は、男性の場合はその施術師のムァナマジ(mwanamadzi)、女性の場合はムテジ(muteji)とも呼ばれる。患者にとってその施術師は、治療上の親(女性施術師の場合は「治療上の母 mayo wa chiganga」、男性施術師の場合には「治療上の父 baba wa chiganga」)ということになる。 彼ら弟子の役割は、その癒やし手の仕事を助けることである。もし癒し手が新しい患者を得ると、彼らも治療に参加する。薬液(vuo53)や鍋(nyungu50)の材料になる種々の草木を集めたり、薬液を用意する手伝いをしたり、鍋の設置についていくこともある。その癒し手が主宰するンゴマ(カヤンバ)に、歌い手として参加したり、その他の手助けをする。そうした癒しの業(とりわけンゴマ開催など)によって施術師が得る報酬の一部は、弟子たちにもわずかずつ分け与えられる。 「月のカヤンバ(kayamba ra mwezi)」「お悔やみのカヤンバ(kayamba ra pore)」など、その癒し手のためのンゴマ(カヤンバ)が開かれる際には、薪を提供したり、お金を出し合って、そこで供されるチャパティやマハムリ(一種のドーナツ)を作るための小麦粉を買ったりする。 もし弟子自身が病気になると、その特定の癒し手以外の癒し手に治療を依頼することはない。弟子のなかには、やがて「外に出る」ンゴマを経て、自ら施術師になるものもいる。彼らが主宰するンゴマには、彼らの施術上の父母もしばしば参加し、また施術上の父母のンゴマに彼らも参加し続ける。 こんな風に、全ての施術師は、自分のまわりに癒しあい、癒やされあう小さなゆるやかな共同体をもっている。ゆるやかなと述べたのは、それが各人の自主的な意志にもとづく集団にすぎないからである。入るのも弟子の意志のみに基づいているし、簡単に「ムコバ」から出る(kulaa mukobani)こともできる。といっても単に辞めてしまうというのはできない。病気になる。弟子がヤギとカザマを返却しその意志を示せば、施術師は弟子に4シリングを返却し、その弟子をムコバから出してやる。まあ、現実にはそれなりにややこしいいざこざが伴っているのであるが。

さて、ンゴマ(カヤンバ)の開催においてはこうした弟子たちが果たす役割は大きい。 ンゴマを主宰するのは施術師であるが、それを補助し、つねにムウェレの横にいてその様子を観察し、演奏される憑依霊の種類に合わせて、ふさわしい装束(かぶる布の種類は憑依霊ごとに異なる)を用意し、憑依したムウェレに適宜、薬液(vuo)を浴びせたり、ムウェレが昏倒してしまわないように支えたりといったことは、施術師が最も信頼しているムテジの役割である。 男性のアナマジたちはンゴマにおける演奏と歌を担当する。カヤンバの場合、奏者は10人ほどは必要なのだが、そのうちの3~5人は施術師と一緒にやって来るアナマジである。後の奏者はムウェレの屋敷の人々や、近隣から集まってきた客人らが務めるが、特定の憑依霊ごとにどの曲を演奏するかは、歌と演奏をリードする筆頭ムァナマジの役割である。彼は「ングイ(ngui)」と呼ばれるが、施術師が最も信頼をおいている男性ムァナマジである。私の印象では、憑依霊ごとにどの歌をどの順番で演奏・歌うか、一つの憑依霊の歌が一段落した後に、次にどの憑依霊の歌を演奏・歌うかの選択は、彼の判断に大きく負っており、ンゴマが成功するかどうかも、彼の判断と腕前にかかっているところがある。後の者たちはングイの独唱に唱和する(ku-vumikiza)アヴミキジ(avumikizi)で、その場にいる誰が参加してもよいのだが、女性のアテジたちの合唱はンゴマを盛り上げるうえで重要である。 徹夜で行われるンゴマは、夜中の3時くらいにマコロウツィク(makoloutsiku)と呼ばれる休憩時間を挟む。疲労が溜まってきている時間で、参加者全員に簡単な食事が振る舞われる。多くは砂糖がたっぷりはいった甘い紅茶と、小麦粉で作った一種のドーナツ(マハムリ mahamuri あるいはマンダジmandaziと呼ばれる)である。それを用意するのはンゴマが開催されるムウェレの屋敷の女性たちであるが、アテジたちも協力する。カヤンバ(ンゴマ)奏者たちが酒好き揃いの場合、マコロウツィクにはヤシ酒が所望されることも多く、(私にとっては残念なのだが)紅茶とドーナツは省略される。それらはカヤンバ終了後の朝食として振る舞われるかもしれない。

観客

ンゴマ(カヤンバ)開催に先立ち、施術師は開催地域の地域長(mzee wa miji95)あるいはサブチーフからパーミットを取得し、主催者(ムウェレの所属する屋敷の人々)は、近隣の屋敷をまわって、しかじかの日時にンゴマが開催されると告知する。これを「ンゴマを告げる(kusema ngoma)」という。ンゴマは近隣の人々にとっては、一種の娯楽の機会であり、若い男女もその年齢なりの期待をもって集まってくる。彼らはマイ・カヤンバを持ってきて、演奏に参加することもあれば、歌に加わったり、単に演奏の輪の外で踊りながら周回したり、つったってぼんやり見物していたり、庭の片隅でンゴマそっちのけで知り合いと話を弾ませたり、さまざまな形でンゴマを楽しむ。観客が多いとカヤンバの演奏者も、いやでも演奏に力が入る。そのまま朝まで盛り上がることもあれば、演奏がいまいちであったり、ムウェレがあまり憑依状態に入らなかったり(踊らなかったり)すれば、観客は一人減り、二人減りで3時ころまでには屋敷の人々と、親族、施術師一行だけで細々と続けることになる。

セッティング

徹夜のンゴマは、普通は屋敷の長の小屋の前庭(muhala)で開かれる。最初からそこで始まる場合もあれば、最初の数曲を屋内で、ムウェレ、施術師、数名のアナマジのみで演奏し、その後、前庭に移動して続けられる場合もある。この場合ムウェレはしばしば、婚礼(harusi)の際に花嫁が小屋の中での数日の隔離ののちに、お披露目のために小屋から連れ出されるときのように、布をかぶった行列の形で連れ出されるのが見られる。

これは昼間の小規模の「嗅ぎ出しのカヤンバ」における連れ出し

上のカヤンバのケースで説明すると、前庭にはエダウチヤシの葉で編まれたマットが敷かれてあり、その一方の端にムウェレが腰掛ける箱(または椅子)が用意されている。ムウェレはほぼ北の方角(vuri)に向かって腰を下ろす。その隣にはムテジの一人が世話役として腰を下ろす。

マットのもう一方の端には、その日のンゴマに呼ばれるムルングをはじめとする様々な霊の草木を成分に含んだ薬液(vuo)が用意されている。この写真では調理用のアルミの容器(sufuria)に入っているが、徹夜のンゴマでは搗き臼(chinu)の中に用意されている。

その前にはムウェレと向かい合うように施術師と助手の女性が腰を下ろしている。

上とは別の機会に開かれたカヤンバであるが、下の写真に見られるように、ンゴマ(カヤンバ)の奏者・歌い手は上述の空間を取り巻くように腰をおろし、この状態で演奏を行う。

これは2006年12月24日の朝。通常の徹夜のカヤンバ終了間近。皆さん(私含む)お疲れのご様子。でも、この後ヤケクソのような盛り上がりと大騒ぎがあったのだが、それはまた別の話。

進行

ンゴマ(カヤンバ)が開始すると、ムウェレがもっている可能性がある憑依霊の歌と演奏がひたすら続いていく。一つひとつの憑依霊(あるいはそのグループ)は、それぞれ数多くのもち歌をもっており、ングイの先導で歌が選ばれ演奏されていく。

歌の順序に決まったプログラムがあるわけではないが、いくつかの決まりがある。ドゥルマの地域では、ンゴマの最初はムルング(単にムルング mulunguと呼ばれることもあるが、ムルング子神 mwanamulungu、その他のさまざまな別名をもつ、雨を支配する至高神)9687の一連の曲からはじめなければならない。それに憑依霊アラブ人97の一連の歌が続く。(イスラム化したディゴ人のあいだでは、ンゴマの最初は憑依霊アラブ人の歌から始まり、その後にムルングが続くという違いがある。)通常はムルングとアラブ人の後にキツィンバカジ10が続く。その後は、特に決まった順序はなく、ムウェレの持ち霊が何であるかに応じて、一連の霊の歌が演奏されていく。私の経験によると、中盤辺りで、ムウェレにとって最も厄介であったり、重要であったりする霊の歌が演奏される傾向があるように思われる。

それぞれの霊は複数の持ち歌をもっており、それらがどの順番に演奏されるかには一定の型がある。特定の霊の一連の持ち歌の演奏は、最初はゆっくりとした二拍子のリズムの歌から始まる。このリズムはクスカ(ku-suka)と呼ばれるが、ku-sukaは「バターを抽出するために瓢箪に入れた牛乳を振る」、「ヤシの葉などでマットを編む」といった単調でリズミカルな動作を指す動詞である。その霊を呼びだす(ku-iha nyama)ための歌のリズムである。このリズムの歌が2~3曲演奏された後に続くのが、クツァンガーニャ(ku-tsanganya「混ぜる」を意味する動詞)と呼ばれる、少し速く、シンコペーションなどを含む複雑なリズムの曲が続く。もしムウェレが当該の霊をもっている場合、このあたりでその身体が小刻みに震えはじめ、憑依の兆候を示す。そうすると同じ霊の歌のなかでも、クビタ(ku-bit'a「叩きつける、倒す」などの意味をもつ動詞)と呼ばれる極めて速く激しいリズムの歌に代わり、ムウェレの憑依状態を促す。

憑依霊ドゥルマ人を例にとって、この3種類のリズムを紹介しておこう。 憑依霊ドゥルマ人の歌

憑依状態になる(ドゥルマ語でゴロモクヮ ku-golomokpwa という動詞で語られる)とは、トランスあるいは解離(dissociation)が生じているということであるが、その質も程度も人それぞれである。

施術師やムテジ、カヤンバ奏者たち(私もね)が注視しているのは、布に頭からすっぽり覆われているムウェレが示す解離の兆候である。カヤンバのリズムに合わせて、身体が小刻みに揺れ始める。そんなの普通に音楽聞いてても起こるよ。そのとおりである。

その動きが次第に大きくなってくると、カヤンバ奏者たちは躍起になって演奏に力を入れる。そしてムウェレがたまらず立ち上がると、ここぞと歌とリズムをクビタ(ku-bit'a「叩きつける、倒す」)の無限リフレインに変えて、これでもかこれでもかと打ちまくる。

そこで起こることはいろいろ。ムウェレはただ機嫌よくリズムに合わせて「踊る」。これも人々は「憑依状態になった yugolomokpwa」と判定する。ンゴマの文脈で「踊る ku-vina」は「憑依状態になる ku-golomokpwa」の同義語である。見物人たちの中にも、こんな風に「踊る」人が出てくる。そして一晩中、特定の憑依霊の歌のときに機嫌よく「踊る」だけのムウェレもいる。

そんな風に機嫌よく踊っているなと見ていると、突然両手を上げたりして後ろにひっくり返りそうになると、周囲の人々やムテジがあわててムウェレを支える。あるいは突然、嘔吐始めたり、泣きじゃくり始めたりする。いずれの場合も、ムウェレは座っていた場所に連れ戻され、施術師からの唱えごとを受け、もし何か言いたいことがあれば述べるよう促される。泣いてばかりいると、なだめられながらも、あれこれ問を投げかけられる。それに応えずにそのまま沈静化する場合もある。

ンゴマ経験の豊富なムウェレになると、そんな風にひっくり返ったり泣きじゃくったりする代わりに、自分からあれこれ要求を始めたり、自分がまだ云々のものをもらっていないと怒り狂ったりしたり、その憑依霊に固有の品物(蝿追いハタキとか、鉄砲(ただの棒切れ)その他)を与えられて、それをもって得意そうに踊りまくったり、まわりの人々とコントみたいなやり取りを始めたりする。

ムウェレが問題の霊で憑依状態に入る(kugolomokpwa98)のが期待されているのは当然として、ムウェレ以外の人々、時にはたんなる近所の見物人のなかからも、何人かが憑依状態になるのも通例で、それによってンゴマはますます盛り上がりを見せる。なかには意識を失って昏倒しかかる(してしまう)人もいる。そんな人はそのまま屋内に運ばれ、そこで介抱される。それ以外の場合は、施術師やムテジは介抱しつつ、その霊の要求を聞きながら、これはあなたのためのンゴマではない、あなたは要求しているものをきっと手に入れるだろう、でも今は、ただ心ゆくまで踊って、満足してお立ち去りくださいなどと気長に説得する。同時に憑依状態になった人々(霊たち)が、意気投合してコントめいた掛け合いをしたり、暴れまわるのを見るのも楽しい。まだ年若い少女の場合には、この者が配偶者を手に入れるのをお待ち下さい(配偶者がンゴマ開催の馬鹿にできない費用を負担することになるので)、などと霊に語って、小屋の中や、裏に連れていき沈静化させたりする。それでその娘が結婚するまで待ってくれる霊ならありがたい話。その後も頻繁のその娘が憑依霊に病気によって苦しめられたりすることがあると、占いの指示で、結婚前にンゴマが開かれるしかないかもしれない。

ンゴマ(カヤンバ)の出だしの歌がムルングの一連の歌で、続いて憑依霊アラブ人(ディゴ地域では逆)という決まり、それと特定の霊に関する一連の歌のリズムが、憑依霊を呼ぶクスカ、続いてかき回すクツァンガーニャ、最後に叩きつけるクビタの順で演奏されねばならないという慣例、歌の順についての決まりらしいものはこれだけだが、これらとは別に、徹夜のンゴマ(カヤンバ)の最後には、夜明けのヤケクソの盛り上がりが必ずといってよいほど伴うという特徴も挙げておきたい。 近隣の見物客たちもとっくに帰宅し、ほぼムウェレの屋敷の人々と施術師御一行だけが、疲労困憊して残っている状況で、最後の1、2の憑依霊の歌が演奏される。これがおそろしく盛り上がるのだ。印象としては、水場系の霊、ライカ9、シェラ14、ディゴ人22あたりが多い気がする。 当然、この最後の盛り上がりの中で憑依状態にはいる人もいる。

すでにこの頃には疲労困憊の私としては、もう終了だけが待ち遠しい状態なので、やめてちょうだい的なのだが、そんな私の気持ちとはうらはらに、みんな盛り上がっていくのだ。

朝になり、大盛りあがりのうちにンゴマ終了かと思いきや、そこでいきなり憑依状態になった若い婦人。施術師が泣きじゃくる彼女をカヤンバの輪のなかに座らせなだめている。まわりの親族女性たちが心配そうに見守る。

施術師とのコミカルなやり取りに爆笑するおばさんたち。彼女の祖母はまだ少し心配そう。

ンゴマとは何か

結局、ンゴマとは何だろうか。最も単純な答えは、憑依霊によって引き起こされた病気に対する治療儀礼だ、というものだろう。ンゴマは一人のムウェレのために開かれるのであり、ムウェレは「病人 mukongo」とも呼ばれる。つまり病人のために開かれているというわけだ。実に明確。

しかしちょっと考えてみて欲しい。治療というのもよいが、病人を夜通し踊らせてどうしようというのだろう。体力は消耗するし、病気なら逆にひどくなってしまいそうな気がしないだろうか。どこが治療なんだ?

そこで、こんな風に考える人もいるかもしれない。たしかに身体の病気の治療とは言えないかもしれない。でも心の病だとしたらどうだろう。しかし、それは大きな落とし穴に続く発想だ。

憑依を取り巻く暗黙の理解の落とし穴

実際、精霊憑依をめぐる人類学研究史をざっと見ただけで、精霊憑依を最初から精神疾患や心の問題と関係していると決めつけているかのような研究者に溢れている。憑依を巡る当該社会でのさまざまな実践を事細かく調査分析したうえで、そう結論付けているのであればともかく、最初からまるでそれが当然の前提であるかのように決めつけているのを見ると、あきれてしまうしかない。精霊憑依に関する治療を特徴づけるトランス、一種の心的解離現象は、西洋の一般の人々の目にはなにか異様で常軌を逸した振る舞いに映るので、そうした先入観があったとしても無理はないとも言えるが、それを研究の出発点にしてしまうのは、あまりにも自文化中心主義というしかないだろう。

精神疾患とは言わないまでも、なんらかの心的なストレスや「抑圧された」なにかを、精霊憑依の現象の核心に据えたくなるのもわからなくもない。70年代はこれがけっこう支配的な理論的立ち場になっていた。例えば精霊憑依信仰とその実践を、男性中心社会で抑圧されている女性に、その(同じく抑圧された意識下のかもしれない)不満のはけ口を提供すると同時に、男性に対する束の間の支配力の行使を許す、女性にとっての社会に対する一種の「間接的な抵抗手段」なのだ、みたいな。さらに議論を社会的弱者一般に拡大して、植民地システムや独立後の政治・経済システムへの抵抗みたいな感じで、その「政治性」を指摘するのもある時期、結構はやっていた。こういうのも結局は上記の自文化中心的な思い込みが出発点にあるような気がする。

まあ、あまり人のことを言えたことじゃない。私もはじめてこの現象に出会ったときにはびっくらこいてしまったのだから。でも、だからといって同じ理解回路に入ってしまったのでは、ちょっと情けない。

病気と憑依霊

しかし、ドゥルマ社会ではラッキーなことに、精霊憑依についてちょっと調べはじめると、精神疾患や社会的抑圧からくる心的ストレス等々と憑依との結びつきを前提とすることのおかしさに、すぐに気づくことになる。順序がおかしいのだ。

人が憑依の世界に入っていくルートは、病気になることから始まる。以下、ざくっと大体の道筋を説明したい。 病気が、占いによって霊の憑依によるものだと判断され、どのような治療が必要なのかが示唆され、実施される。患者は、すでに売薬や病院にはかかっており、それで解決しなかった場合が多い。

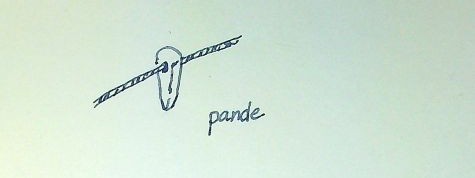

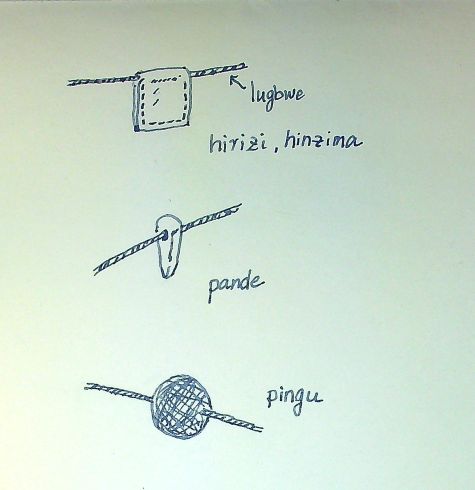

そこでいきなり霊が、ンゴマを要求しているからンゴマを開け、ということになるかもしれないが、普通はいきなりそうはならない。護符(と訳すのは大いに問題があるのだが28)、たとえばンガタ ngata27やピング pingu30やパンデ pande29を授けられ、煎じ薬(mihaso ya kunwa4448)をもらいなさい、程度かもしれないし、霊がしかじかの布 nguo100を要求しているとか、鍋50を要求していると、いささかの出費をともなう治療が指示されるかもしれない。

変だとお思いになるか、そうだろうなとお思いになるかわからないが、この治療で症状が軽快すれば、やはりその病気は霊がとり憑いたせいだったのだということになる。だって、こちらからの施術師の呼びかけと説得に、霊が応えてくれたというわけなのだから。

軽快しなかった場合は、精霊憑依以外のシステム(例えば妖術とか)にも接続する複数のルートが分岐するが、話を簡単にするために、こちらは無視して軽快した場合だけを考えよう。

運が良ければ、つまりその後健康状態が維持され、何かあっても病院での投薬や注射で治るといった感じであれば、問題はこれで終わりで、その後二度と霊のことを考える必要はなくなるかもしれない。

しかしそううまくは行くとは限らない。その後もまた病気、とりわけ病院で軽快しない病気にかかったら、そこには霊の関与があると最初から疑われることになる。霊の要求でかつて購入した布が使い古されて破れていたなどという偶然が重なったりすると、もう疑いの余地はない。占いで、霊のせいだとわかったら、すぐに指示に従って対処せねばならない。破れた布を買い直すくらいならなんでもない。でも、ときに霊の要求はエスカレートする。さらに厄介なことに、いったんある霊の要求をかなえると、他の霊たちも自分たちの要求を叶えようと、患者のところにやってくるものだと考えられているので始末が悪い。複数の霊を相手にしなければならないことになる。

複数の霊の雑多な要求に素直に従うのはたいへんだ。 その中にンゴマの要求があったりすると、これは出費の点でも簡単にはいかない。その場合には施術師を呼んで、再度護符や鍋でも出してもらい、霊に対してンゴマの約束だけをする。ンゴマはたしかに開催しましょう。でも今は余裕がありません。これはあなたの椅子28です、あるいは鍋です。もし本当にあなたのせいでしたら、まずは病気を軽快させてください。そうすれば、確かにあなたなのだと私たちにもわかるでしょう。ンゴマは今は無理ですが、患者が軽快すれば約束通り開催いたします、云々。これで実際に、病気が軽快すれば、霊が病気に関与していたことは、ますます確かになる。ンゴマの約束は逃れられない。霊はあらたな病気で催促してくるかもしれない。今は健康であっても、いつかは約束を果たさねば...こうしてンゴマの開催となる。

あるいは、雑多な要求に直面して、本当に霊の仕業なのか、どの霊の仕業なのかに疑いがある場合がある。その場合は、本当に霊が憑いているのか、憑いているとすればどの霊なのかを早急に確認する必要がある。これが「霊を見る」ンゴマ(カヤンバ)である。これは近隣に通知しなくても身内だけで、施術師を呼んで数時間で済むかもしれない...でも、こうして短時間ではあるがンゴマの開催になる。 他にもいろいろな選択肢の分岐があるが、注意したいのは、ここまでのところ患者は霊憑依にともなう心的解離をまだ経験していないということである。

もちろん、霊の関与が占いで示唆されることになる病気の中には、ある種の心的解離経験も含まれる。とりわけ施術師となった人は、まだ結婚前から「気が変になった(kpwayuka105)」と語る人が多い。施術師となることは自分の運命だったのだ、と。また、ンゴマの観客のあいだでの憑依でも触れたように、ンゴマを見に行っていきなり憑依状態になり、結婚するまで待てと説得されて、みたいなケースの場合、心的解離経験を最初にもつことから出発する場合もあるかもしれない。しかし、霊の関与が指摘される病気のほとんどは、こうした解離経験とは無縁の、長期にわたる便秘だったり、下痢と嘔吐だったり、月経不順、なかなか収まらない咳、喀血、頭痛や目眩い、耳鳴り、身体の節々の痛みといった身体症状だ。

そして、先程述べたルートで、こうした身体症状のみの病気の連続のはてに、ンゴマの開催があり、まさにこのンゴマにおいて、患者にとって初めての解離経験つまり「憑依状態」の経験が生じるというのが、ほとんどのケースなのである。ンゴマ自体が憑依という解離経験を生成する装置なのだ。解離経験が最初に来るケースさえも、多くはンゴマに観客(あるいはムウェレの身内)として参加した場合であって、ンゴマによって引き起こされたものだといえる。このウェブページの簡単な解説からもうかがえるように、施術師もそれに従うアナマジの歌い手・演奏者たちもムウェレに(のみならず周囲の参加者たちにも)憑依霊を誘い込み、降ろしてくることに、つまりムウェレに解離経験をもたせることに躍起になっている。非常にわかりやすい解離経験生成装置なのである。

1983年に私が調査地に選んだ「青い芯のトウモロコシ」村で私が滞在していた屋敷の奥さんムワカさんは、5人の子持ちの30代なかばくらい(本人も自分の正確な年齢を知らない)の女性である。1989年の調査(この年から私は調査地を「ジャコウネコの池」村に変更していた)の際に、泊りがけで挨拶に行った。ムジェニ(ムワカさんの娘の一人)が、憑依霊のビーズ飾り(tungo106)を首飾りにして遊んでいたので、なんだいお前は憑依霊をもっているのかい、などとからかっていると、ムワカさんの僚妻ニャンブーラさんから、そのビーズ飾りは母親のムワカさんのものだよと教えられた。ムワカさんは憑依霊にはまったく無縁な感じの人だったので、びっくりして本人に尋ねると、下の娘ジネ(ムジェニの妹)が病気で占いに行ったところ、お前に憑依霊がいるからだと言われたのだという。ムワカさんは、自分は生まれてこのかた憑依霊などいなかったのに、一体いつやって来たのかと、すごい剣幕で腹立たしそうに言う。あれこれ治療をしたのだろうが、けっきょく「霊を見る」カヤンバをとにかく開かねばということになったらしい。彼女らの夫はンゴマを嫌がって、ろくにお金を出してくれなかった。でもンゴマ(カヤンバ)はなんとか開いた。で、どうだったの、と聞くと、しっかり憑依していたよ(wari yugolomokpwa vibaya)とニャンブーラさんが答えてくれた。ムワカ本人は仏頂面でそっぽを向いて恥ずかしそうにしていた。憑いていたのは憑依霊ディゴ人22とシェラ14だったそうだ。今や、ムワカさん本人も、憤りつつも自分にこれらの霊が憑いていることを認めていた。なんとそのうちに「重荷下ろし」のカヤンバも受けるらしい。すでに随分深入りしちゃってますやん。((DB 2293)と1990年1月30日の日記より要約)

というわけで、憑依霊をめぐる実践を問題にする際には、その端緒に患者の心的トラブルや解離経験をおいて考えては「ならない」のである。ムワカさんの場合のように、病気なのは本人じゃなく、その子供、なんてこともある。憑依の患者は、なにも解離経験に至るような心的ストレスや精神的疾患をかかえていたとは限らない。解離経験そのものはンゴマ「治療」をうけるなかで作り出される産物なのだと言った方が良い。ンゴマが患者の心的なトラブルに対する治療だと考えるのは、まるで順序が逆なのである。

「病人」を徹夜で踊らせて、このどこが治療なんだよ、という私の直感は正しかったのかもしれない。それは宿主に対する治療などではない。

誰のためのンゴマか?

たしかに憑依霊をめぐる諸々の実践の多くは、憑依霊によって引き起こされた病気を直すための実践である。しかしそれはその病気の患者そのものを「治療」する行為ではない。といっても別に逆説を弄ぶつもりはない。

人々が説明している言葉を単に字義通りに解釈すればよいだけのことである。ンゴマを開いてもらいたがっているのは憑依霊の方なのだ。そしてンゴマを主宰する施術師は、ンゴマの開始を宣言する唱えごとの中で、ンゴマの受益者が憑依霊自身であることをはっきり表明している。

施術師: 皆様おだやかに、おだやかに。おだやかにと述べなくても良かったでしょうに。私たちがやってきて、「おだやかに」と述べるとすれば、それはおだやかにということなのです。皆様おだやかに。私たちはンゴマを開始します。このンゴマは予定されていたものです。それもずいぶん昔に。ですが、まだその時になっていませんでした。でも今、今がそのときです。 さて、私たちは皆様にお祈り申し上げます。北の皆さま(a kpwa vuri)に、南(a kpwa mwaka)の皆さまに、東(mulairo wa dzuwa)の皆さまに、西(mutserero wa dzuwa)の皆さまに、ブグブグ(bugubugu107)の方々に、ニェンゼ108の小池の方々に。 私たちはまた、子神ドゥガ(mwanaduga109)、...(以下中略、招待する憑依霊の名前が列挙されている)... このンゴマは皆さま方のンゴマ、約束のンゴマです。どうか皆さま、大混乱とともにやって来ないでください。お一人、お一人やって来て、良くお踊りください。やって来るなり号泣するのは、なしです。やって来て、互いに邪魔をしあうのも、なしです。ただやって来てください。 どなたもがやってきて、満足するまでお踊りになり、飽きたら、立ち去る。仲間に場所を譲る。やって来ては、仲間に譲る。でも、一人ひとりがやって来ても、全員が一斉に来てしまっては駄目です。あなたがたはこれなるムウェレ(muwele101)を困らせることになります。どうかやって来て、互いに仲良くなさってください。 男: 女性たちがたくさん憑依する(kugolomokpwa)場にしてください。 施術師: そのとおりよ。そして男たちもね、憑依させてください。先日、誰のカヤンバでしたっけ、聞いた話では、憑依したのは男たちだけだったってさ。 (中略) リードボーカル: 互いに理解し合いながら歌いましょう。張り合いながら歌うのは、なし。理解しあって歌いましょう。人がその人がもつ憑依霊に捕らえられる、その連続。その人がもう疲れてしまって、その先に行かないと見たら、(一緒に歌っている)仲間を制止する。でも仲間が歌っているのに、仲間同士で張り合わないように。だめです。施術師のみなさん、ご注目ください! 人々: ムルングの! リードボーカル: 私たちはンゴマをクハツァ110しました。さあンゴマを始めましょう。 Bechiziの屋敷での徹夜のカヤンバより (DB2490-2491)ドゥルマ語テキスト

憑依霊たちに、自分の持ち歌に合わせて楽しく踊る機会を与える、これがンゴマの明示的な目的である。こうして約束をかなえ、その欲求を満たしてやることによって、憑依霊(たち)はムウェレに対する束縛(病という形をとってきた)を、ときほどき、健康を(少なくともしばらくは)もとどおりにしてくれるだろう。この意味ではたしかにムウェレの病気を治す行為であるとは言える。しかし、それはムウェレの心身に働きかけることで病気を直接治す行為ではなく、病気を引き起こしている憑依霊たちを懐柔することで、結果的に病気がなおるという意味において、かろうじて病人に対する治療行為だとも言えるというものである。「鍋」治療のところでも「鍋」の基本が憑依霊に対するもてなしであることを示唆したように、ンゴマもその基本は、霊たちのためのもの、彼らに対する饗応である。徹夜の主人公は、まさに霊たちだ。

ンゴマのこの基本性格を理解するとき、私たちは人間中心の世界から、憑依霊中心の世界へと分析の視点を移動させることを余儀なくされる。憑依霊が病気を引き起こしている以上、施術師同様、私たちも、憑依霊の世界の特徴と、そこで人間がどうやってうまく憑依霊たちと渡り合い、つきあっていかねばならないかを理解せねばならない。憑依霊を他のなにかについての表象としてとか、内容のない幻想としてとか、人々が演じて見せる役割であるとか、社会や制度に対する反逆の偽装であるとかではなく、現実にいるかもしれない何者か、厄介で面倒で、でもパワフルな奴らとして、大真面目に考えてみる(少なくともみようとする)必要がある。憑依霊の民族誌が必要となるのである。

注釈

↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩

↩