除霊(kukokomola)

以下の簡単な解説は、事例として紹介したカヤンバについてのフィールドノートの記述および録音テープの書き起こしの日本語訳に対する一般的予備知識を提供するためのものである。

目次

除霊とは

日本で憑依霊と言えば、やることは「お祓い」、つまり霊との関わりを断ち切る作業であるが、ドゥルマでもその手段がないわけではない。それが除霊(kukokomola1)である。しかしこの作業は、憑依霊をめぐるさまざまな実践の中でも、一部の特殊な憑依霊に対してのみなされる、どちらかと言えば周辺的な実践である。

まず第一に、除霊はいわゆる「憑依霊の施術師(muganga wa nyama)」と呼ばれる人々によって行われる作業ではない。憑依霊の施術師の仕事は、もっぱら宿主とその憑依霊たちとの関係を良好に保つべく、憑依霊たちと交渉することにある。施術師本人もたいがいは自分がもっている憑依霊たちとのトラブルに四苦八苦しているのだが、多くの憑依霊との「友人」関係(?)のおかげで、憑依霊と上手に(一般人と比べてだが)交渉できる存在なのである。除霊とは、憑依霊を宿主から誘い出して(あるいは出ていくよう説得し)、それが二度と帰ってこれないように「打ち付け(ku-k'ota38)」て、「閉め出し(ku-sindika39)」てしまうわけで、霊との友好的な交渉という仕事とはいささか折り合いが悪いのかもしれない。私がよく知っている(それほど数は多くはないが)ご近所の憑依霊の施術師で、除霊もやるという人はいない。

除霊の仕事をする施術師は、ニューニ28と総称される、乳幼児にひきつけを含むさまざまな病気をもたらす憑依霊の治療を専門とする施術師のなかに、除霊もできる人々がいる他、妖術の治療に長けた施術師たちのなかにも、除霊で知られている人がいる。

ニューニとは、多くは鳥の憑依霊(別名で「上の霊(yama wa dzulu27)」とも呼ばれる)で、無差別に乳幼児を襲って特徴的な病気を引き起こすが、それを治療するのがニューニの施術師である。ニューニはときに母親にとり憑いて、以後彼女が妊娠する子供をすべて早流産させたり、乳幼児のうちに殺してしまったりする場合があり、その場合には母親からとりついているニューニを除霊する必要がある。

憑依霊の施術師たちは、自らが病気になるという形で憑依霊から選ばれ、その要求に従って施術師になるしかなかった人々である。志せば誰でもなれるというものではない。そもそも最初から憑依霊の施術師になろうと志す人などいないし。こうした憑依霊の施術師とは異なり、お金を払って知識を買えば誰でもなれるニューニの施術師は、数も多い。自分たちの子供がニューニに襲われる場合にそなえて、その施術を買う人も多い。近所の子供がひきつけを起こした場合にも、すぐに治療できるので、わずかながら現金収入もある。そのなかで除霊まで極める人となると、数は少ない。チャリ40さんも2~3のニューニについて施術する知識をもっている。自分の子供のために買ったというが、除霊はしない。

一方、妖術の治療に用いられる(妖術をかけるのにも用いることができる)さまざまな「薬」に対して、それを使役する力があるとされる(あらゆる「薬」とその知識は、その対価を払って「奴隷」として購入しなければならない)妖術の施術師たちのなかにも、その治療のレパートリーに除霊の施術を加えている人々もいる。

除霊は、とり憑いた憑依霊を完全に追い払うことを目的とする施術であり、楽器としてカヤンバが用いられ、憑依霊の歌が歌われる場合もあるが、憑依霊と宿主に折り合いをつけられるように憑依霊と交渉するために開くンゴマ/カヤンバとは異なる。しかもそれは大きな危険が伴う施術だと考えられている。もし失敗すると、患者は健康を永久にそこなったり、貧乏になったり、女性の場合には子供をもうけることが永久にできなくなったりするかもしれない。子供を嫌い、女性の産む子供を片端から殺してしまうような危険な憑依霊に限って、行う施術だと言ってもよい。

除霊される霊(nyama wa kuusa)

除霊の対象とされる霊88は「除去の霊(nyama wa ku-usa3)」と呼ばれる。それに対して、宿主と共生可能な霊は「身体の霊(nyama wa mwirini2)」と呼ばれる。両者はまるで2種類の憑依霊のグループがあるかのように語られることもある。

たとえば施術師カリンボさんが説明するように、「除去の霊も身体の霊もお前を突然捕らえる(anakugbwavukira93)。つまり霊がお前をク・ツヌカする(kuhenda kukutsunuka)。」ク・ツヌカ(ku-tsunuka94)は「惚れる、好意をもつ、目をつける」といった意味の動詞である。「しかし除去の霊は、(妖術使いによって)水場や道に(罠として)仕掛けられる(kuhenda hegerwa95)こともある。身体の霊は仕掛けることはできない。」「除去の霊は除霊される(anahendwa kukokomolwa)。しかし、身体の霊はお前から(切り離して)出してしまうことはできない(kaalaviwa)。お前が死ねば、霊は去っていく。」(DB 2397)

この2分法はフィールドワークの初期にはとても魅力的に見えたので、憑依霊について聞く際に、それは除去の霊ですか、それとも身体の霊ですか、なんて聞きまくっていた。でも当然、話はそううまくは進まない。

比較的初期のフィールドワークでの、次のような説明に頭を抱えることになる。 「ムキリマ(muchirima97)は、身体の(wa mwirini)霊じゃな。ジネ・ンゴンベ(jine ng'ombe100)は除去の(wa kuusa)霊じゃ。スディアニ(sudiani12)というのもおる。除去の霊じゃ。ロハニ(rohani101)もおる。それは身体の霊じゃ。ペンバ人(mupemba41)もおる。そいつも除去の霊じゃ。ペンバ人と言えば、それは妖術の(wa utsai102 妖術で仕掛けられた)霊だと心得んとな。除去の(wa kuusa)霊と聞けば、妖術の(wa utsai)霊だと心得んとな。でも身体のペンバ人もおるな。雌羊がそいつのためにとって置かれる104。それとその羊の仔も。そいつは馴れて、自分の仲間たちといっしょに放牧されるのが嫌で、飼い主について回ってばかり。このことはジム(zimu107)にも当てはまる。キズカ(chizuka108)には妖術の(キズカ)もおる。ジネ(jine109)にも妖術のがおる。憑依霊ペンバ人(ムペンバ(mpemba))にも妖術のがおる。さらに、ペンバ人には人に惚れる(kutsunuka94)身体のペンバ人もおる。そいつこそ、お前が富を手に入れるようにしてくれる憑依霊じゃ。お前の農地に着けば、そいつが耕してくれるんじゃ。そんな具合で、そいつが身体の憑依霊だとわかるんじゃ。でも妖術のやつ(ペンバ人)もおる。」 ベニィロ氏による解説(身体の霊と除去の霊) ドゥルマ語テキスト (DB 233-234)

単に「除去の」と「身体の」を憑依霊の類別原理だと思っていた私が間違っていたわけで、それは個別の憑依霊がもちうる属性(そのいずれであるかに応じて対処方法が異なるという)の話だった。身体の憑依霊であっても、もし女性に憑いてその子供を殺すような場合は、除霊の対象となるということである。

身体の憑依霊で除霊の対象となる霊たち

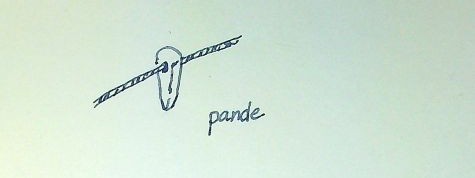

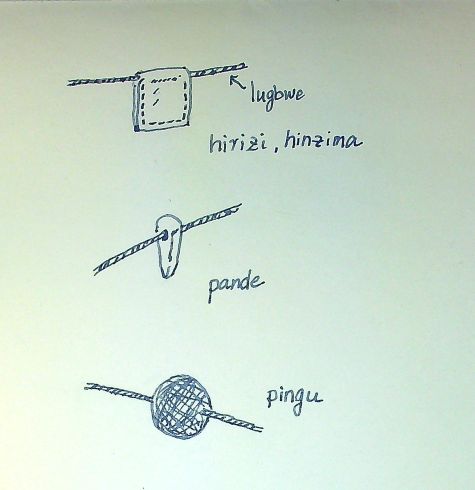

たとえば通常のンゴマ/カヤンバで交渉可能な霊でもある、人を食べ、その血を吸う怪物ゴジャマ32は、若い既婚女性に憑くと問題であり、除去の対象となるかもしれない。上記のベニィロ氏は、それを次のように語る。 「そしてゴジャマ(gojama32)がおる。こいつも憑依霊(p'ep'o89)じゃが、子供が育たんのじゃ、あんた。妻が妊娠しても、流産(ku-lavya)。流産ばかりじゃ。ゴジャマのせいじゃとわかるんじゃ。そいつもヒツジ(ng'onzi)じゃ。ンゴマを打って(ンゴマ/カヤンバを開催して)、雄ヒツジ(t'urume)(仔ヒツジ)がそいつのためにとって置かれる。成獣になるまでじゃな。さて、除霊する(「閉め出す(kusindikwa)」)なら、除霊する。(そのヒツジの)毛で(問題の症状は)解除される(ku-taphulwa110)。その毛を使って(女性の)胸のところにつける護符(pingu)を縫ってやるんじゃ。彼女に、ヒツジの尻尾を食べさせる。それで解除じゃ。それと「薬(mihaso9)」。(その尻尾は)薬と一緒に煮るんじゃ。」 ベニィロ氏によるゴジャマ解説 ドゥルマ語テキスト (DB 232)

普通に(?)宿主が気に入ってやってきて、宿主を通していろいろな要求をかなえてもらいたがっている「身体の霊(nyama wa mwirini)」でありながら、それが加える危害、とりわけ女性に憑いて、その子供を殺してしまうという形での危害がある者には、除霊という選択肢が生じうるということである。 こうした憑依霊には、ゴジャマ以外にも、イスラム系のスディアニ導師(mwalimu sudiani12)、ときにその別名であるともされる、似た振る舞いをするペポ・ムルメ(p'ep'omulume11)、カドゥメ(kadume29)、ツォヴャ(tsovya37)など、同じくイスラム系のジキリマイティ(zikiri maiti111、母親に憑いて、その幼い子供を捕らえる(発熱、嘔吐、下痢、泣き止まない)ドゥングマレ(dungumale33)、人食い民族とされる憑依霊マウィヤ人(mawiya30)や憑依霊マコンデ人(makonde31)、死に執着するムァハンガ(mwahanga112)などがいる。おや、結構いますね。

イスラム系のジネたち

一方、ジネ(jine7)と呼ばれる一群のイスラム系の霊は、基本的に「除去」よりの霊たちである。ドゥルマで流通している話によると、ジネは海岸部のイスラムの妖術使いによって送りつけられる憑依霊である。なんでもコーランの章句を紙に描いて唱えごととともに投げ上げるとそれはジネに変化し、彼の命令に従って犠牲者を攻撃するというのだ。他にもターゲットとなる者が通る道の分かれ目などに「埋設薬(fingo8)」を埋めて、通りかかったターゲットを襲うよう命令しておく、など妖術使いのみが知るいろいろな方法があるらしい。治療も、私が全くと言ってよいほどカヴァーできていないイスラム系の抗妖術の施術だ。

ジネは屋敷の所有者が自分の屋敷を守るために、施術師を雇って「埋設薬」として設置されることもある(浜本 2014: Chap.5-2)。定期的に鶏などの供犠をせねばならないが、それを怠ると、血を求めて逆に屋敷の人びとを襲い始めると言われる。この場合は、その埋設薬を「引き抜く(ku-ng'ola)」という危険な施術を専門とする抗妖術の施術師が求められることになる。「引き抜き」は、妖術使いが攻撃目的で犠牲者の屋敷などに仕掛けた「埋設薬」の探索と除去のためにも求められる施術である(浜本 2014: 431-435)。

ジネの多くが妖術によって生み出されたものであるとしても、いったんジネとなったものは、今度は自分の意志で特定の犠牲者に惚れてとり憑いてくるかもしれない。相変わらず危険な霊ではあるが、他の身体の霊と同様に、憑依霊の施術師によって交渉・取引の可能な存在になる場合もある。上のベニィロ氏の憑依霊ペンバ人の説明にも見られるように、こうなるとジネと他の身体の憑依霊たちとの区別は曖昧になる。ジネが宿主の命すら脅かすようになると、これは除霊するしかなく、イスラム系の施術が必要になる。こちらの施術についてもも私はほとんどカヴァーできていない。

ニューニ、あるいは「上の霊」たち

別項で詳しく述べているように、主として乳幼児を襲って、ひきつけ、その他の症状を引き起こすニューニ28、または「上の霊(nyama wa dzulu27)」と呼ばれる霊たちのグループがある。ニューニとは実在する鳥で、キツツキの一種である。歩いているときにその鳴き声がどちらから聞こえるかで旅先の運不運がわかるという予兆の鳥で、「ニューニを試す ku-heza nyuni」という言い回しは、吉凶の占い一般を指すイディオムになっている。しかしニューニという言葉は「忌み言葉(dzina ra siri)」であり、乳幼児がいる場ではみだりに口にしてはならない。それを口にすると、その子供がニューニにとり憑かれるかもしれないからである。この理由から、ニューニと言うかわりに婉曲表現で「上の動物/霊(nyama wa dzulu)」という言い方が用いられるのだという。

「上の霊」が乳幼児に引き起こす病気は、多岐にわたるが、「口から泡を吹く」「手足を引きつらせる(痙攣させる)」「ひよめきが『開き』、横腹がぺこぺこするような呼吸」「咳」「泣き止まない」などで放置するとそのまま死んでしまうのだとされる。ムウェー(mwee、別名ニャグ(nyagu))、キルイ(chilui、別名ズニ(dzuni))、ズカ(zuka)などが主だった霊である。ムウェーは鷲や鷹などの猛禽類、キルイは水辺に済む長い嘴と長い脚をもつ鳥といった説明もされるが、おや、実在の鳥なのかと思ったら、いずれも脚の太さがバオバブの木くらいあって、シマウマやゾウも捕らえて舞い上がるなどというので、これは完全に想像上の鳥である。そして肝心の名前の由来となっているニューニ=キツツキ自身は、こうした乳幼児を襲う霊だとは考えられていない。じゃあ、なぜこれらの霊をニューニと呼ぶのか、まったく謎である。

さてニューニどもが引き起こす、上述の病気を治療するのがニューニの施術師たちで一つか二つのニューニのみ治療できるものから、10種類以上のニューニを治療できると豪語する者まで、さまざまである。これらの施術は購入によって手に入れることができるので、自らが霊に憑依されていないとなれない憑依霊の施術師とは、まったく別のカテゴリーの施術師であることになる(なかにはゴジャマやムドエもニューニに数えて自分のレパートリとして語る施術師もいる)。すでに述べたように、ニューニのあるものは子供ではなくその母親に憑依することもあり、その女性が産む子供をすべて殺してしまう。おまけにムウェー、キルイ、ズカのどれもが、しばしば母親の方にとり憑いているのだ。ドゥルマで除霊と言えば、たいていはこいつらの除霊だと言ってもよいほど。

霊の分類の曖昧さ

除霊が必要となるかもしれない霊をとりあえず3つに分類しておいたが、この区別はしばしば曖昧である。たとえば女性の産む子供を片端から殺してしまうツォヴャは、最終的には除霊されねばならないが、施術師の間でも、それをニューニの一種とする人もいれば、イスラム系の身体の霊とする人もいれば、ジネの仲間としている人もいる。

ある施術師によるイスラム系の身体の霊たちに対する唱えごと(スワヒリ語でなされている)のなかでは、あまりにも見事に混在しているので、このような区別はどうでも良いという気になる。「導師たちとはどなたの一族でしょう?ロハニご自身、メッカのスディアニ、メッカを巡礼する者がいらっしゃる。ゴジャマ導師、ジネ・ツィンバ、スルタン・ムァンガ。マスカットのロハニご自身。あなたツォヴャの一族、ムァンガの一族もいらっしゃる。あなたジャンバ、偉大なるヘビ、サンゴ礁に御座す方々。そしてあなたジャバレ王、天空に御座すお方もいらっしゃる。あなたヴヴのペンバ人、チャツのペンバ人、浮き付き丸木舟のペンバ人、タコノキのペンバ人もいらっしゃる...」(DB 2865)

除霊(kukokomola)

除霊の基本パタン

除霊のやり方は、イスラム系のジネの除霊を別とすると、ニューニであれ身体の霊であれ、基本は同じであるように見える。もちろん細部においては施術師ごとに違いはあるが、次のような手順を踏む。

小屋の中、あるいは小屋の前庭(muhala)で患者を囲んでンゴマ(太鼓、カヤンバなど)で霊(nyama88)の歌を演奏。供犠用の動物(憑依霊ごとに異なる鶏、ヤギ、ヒツジなど)、その他の事物(泥人形など)、薬液(vuo)が用意されている。除霊の施術師の他に、患者に身体の霊が複数いる場合には憑依霊の施術師も必要。除霊の施術師の弟子たちと楽器(太鼓、カヤンバ)演奏者。

患者は憑依状態になる(golomokpwa113)と、突然走り出す。その後を施術師と弟子、演奏者たちが追う。患者は、たとえばバオバブの木、土の小丘、道の分かれ目、その他の場所へ着くと、意識を失って倒れる。

その場で用意されていた供犠動物が殺され、カップにその血をとって「薬(muhaso9)」、蜂蜜などと混ぜて飲ませる。施術師は自分のもつ「薬」の瓢箪で唱えごと。

霊(nyama)は死んで二度と戻ってくることはない(kakuna mutu afaye akauya)と宣言され、患者に薬液が振りまかれる。施術師は患者を立ち上がらせ(その際に患者を背負ってストレッチさせたり、頭部をねじったり、背中を叩いたりして)患者を正気にもどし、ゆっくり小屋(あるいは前庭)まで連れ戻す。

複数の霊が除霊対象になっている場合、各霊について同じ手順が繰り返される。 (以上、1987年のフィールドノートより)

私は実際の除霊は2回しか見ていないが、なぜムウェレ(muwele115、「患者」という訳語はいささか不適切だが)が、こんな筋書き通りの行動をちゃんととるのかは、いつも不思議に思っていた。しかし施術師によっては、もっと無理筋なシナリオで除霊をやる者がいるらしい。

カタナ君の実母エッガさんは、カタナ君のお父さんと別れた後、ディゴ地域の男と再婚したが、彼(1987年にはすでに故人だったが)は地域でも高名な妖術に対処する施術師だった。彼の除霊の方法は、随分違ったものだったと彼女が詳しく、生き生きと語ってくれたのだが、アホな私は録音機材を携帯していなかったので、フィールドメモだけでしか再現できない(1987年7月1日のフィールドノートより。忠実な転記ではなく、必要な箇所は日本語を補ったもの)。それによるとそのやり方は、

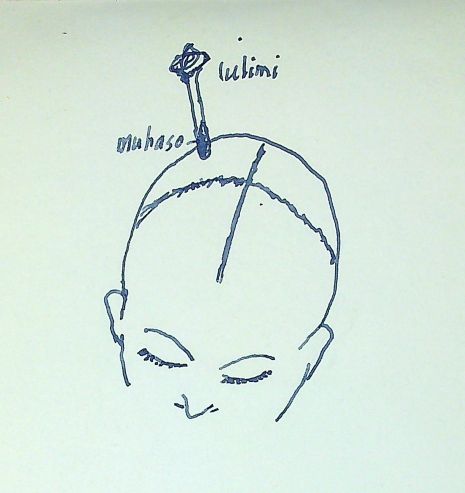

患者(muwele)の毛髪を剃り、「薬(muhaso)」を頭に十字を描くように塗る。背中にも塗る。

こんな感じだそうです太鼓(カヤンバも)などは用いない。

雄鶏(これは当然憑依霊ごとに違った供犠動物に読み替えるべき)を殺し血をコップに入れる。それに蜂蜜(nyuchi)と瓢箪のなかの「薬(muhaso wa ndongani)」、それにムァディガ(mwadiga119)の葉を加えたものを、患者に飲ませる。このとき患者はまだ憑依に入っては(golomokpwa)いない。

施術師は患者と背中合せに座り唱えごと(makokoteri)。以後、二度と患者を見ない。

唱えごと「さあ、さあ、さあ、行ったら戻るな、投げ棄てたら戻るな。巻き付き合うな、巻き付き合うな、旅なのだ。(ここまでを何度も繰り返す)さあ、ゴジャマよ(ここにはゴジャマ(gojama32)、マジム(mazimu107)など除霊対象の名前が来る)巻き付き合うな、巻き付き合うな。」(Haya haya haya...kpwenda na kuya, kutsupha na kuuya. Utsilingana lingane. Kpwa safari.(以上反復)Haya gojama, mazimu...(各霊の名前を挙げる)utsilinganalingane.)

患者は立上がり、太鼓がないのに踊り出し、自ら歌い出す。「コブラヘビがいる。施術師の杖を突き刺す(kuna mafira nyoka wadunga muroi)」と歌う。

患者は前庭をしばらく動き回り、突然走り出す。しばらく走って意識を失って倒れる。

施術師の弟子の一人が患者の後を追っていき、どこで倒れるかを見届ける。患者の倒れた場所には近付かない。霊にとりつかれる危険があるため。

患者はしばらくして自分で起き上がり、屋敷に走り帰って、自分でもとの席に座る。

施術師は立ちあがり瓢箪(ndonga)と(3.)で作った液の入ったコップをもって患者が意識を失って倒れたブッシュにいき、コップの中のものを埋める。こうして憑依霊をそこに釘付け(ku-k'ota38)にする。

施術師は戻ってくると患者に背を向けたままでヤシ酒を飲む。

(3.)~(11.)までが除霊対象の霊それぞれについて繰り返される。

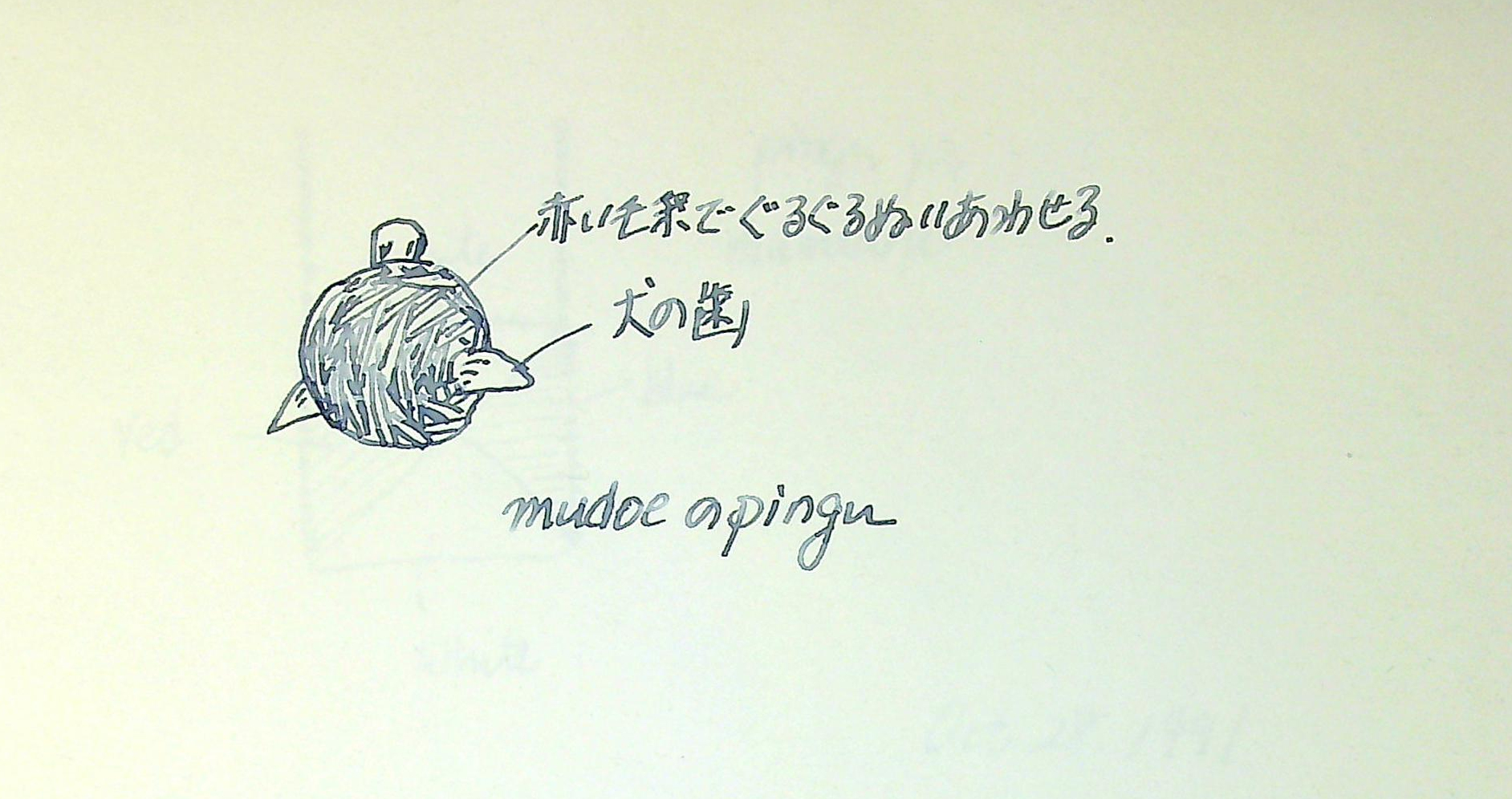

除霊終了後、施術師は憑依霊の絵を紙に描いてそれを折り込んだ護符(pingu)を作って患者に与える。 (DB 2411-2412 一部字句修正・補完)

エッガさんの回想譚である点を割り引く必要があるが、打楽器も歌もなしで(歌は憑依状態の患者が歌うのみ。歌詞、なんで知っとんねん)憑依状態が作り出されるとか、ありえないと思う。もしかしたら素面時に飲まされたものに配合されているムァディガ119という毒草のせいか。しらんけど。

最後の事例コーナーで詳しく紹介する除霊の事例は、ほぼ本節の冒頭で紹介した基本手順でおこなわれたものである。

ジネの治療と除霊

すでに述べたように、私はイスラム系の霊、とりわけジネをめぐる治療や除霊については詳しく調査していないし、実地に経験もしていない。ディゴ地域のイスラム系の施術師たちや、さらには海岸部のスワヒリの施術師たちにまで手が回らなかったのである。まあ、さぼっていたわけだが。

私自身の経験が薄いぶん、私の長年にわたるドゥルマでの調査パートナー、カタナ君自身の経験を紹介しておきたい。

セカンダリ・スクールを終え、成人教育の学校の教師として働き始めたばかりの1980年の10月、カタナ君は突然の原因不明の病気に襲われ生死の境をさまよった。キナンゴの病院にも3週間入院したが、症状は改善されなかった。めまいと動悸、激しい頭痛、立ち上がることも、手を伸ばして自分で食事を摂ることもできず、寝台に横たわったまま尿も垂れ流す状態。占いではジネとりわけジネ・マカタ(jine makata120)のせいだとされ、「霊を見るカヤンバ」でも「薬の憑依霊(nyama wa muhaso)」であることが確認された。というわけで、彼はジネに対する治療を2度にわたって受けることになった。

一度目はタンザニアとの国境の町ルンガルンガ近くのディゴ人のイスラム施術師による治療だった。白い雄鶏が必要とされた。

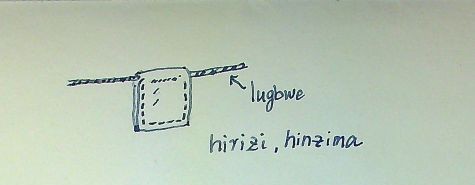

「キヴォ(chivo: ココナッツの核を半分に割った容器)に入った薬(muhaso)を全身に塗られた。床にはヤシの葉で編んだマット(kuchi)が敷いてあり、白い布を被せた木製の箱(sanduku)が置いてあった。そこに座るよう言われた。自分を取り囲んだ周りの人々が手を打ちながら歌い始めた。その呪医はコーランの朗読を始めた。すると次第に身体が勝手に前後に揺れ始め、自分では止められなくなった。『お前は誰だ』という呪医の問に、私の喉から勝手に『私はジネ・マカタだ。私はこいつを殺すために送りつけられた』という声が立ちのぼった。呪医はスワヒリ語で『この者を殺してはならない。ごちそう(karamu)がほしいなら、お前に与えよう。』と告げた。用意した白い雄鶏の首が切られ、コップにその血が注がれ、それを飲むように言われた。その後呪医は唱えごとをした。 その後、ジネが嫌いなロバの糞を入れた護符(hirizi20)を与えられた。ちょっと良くなったような気がして、マングダ(地名)にある祖父の屋敷に帰ったが、実はなんの効果もなかった。一週間ほど経って、まだ相変わらずだとわかり、別の妖術の呪医が呼びにやられた。」(DB 2093-2094、一部字句修正)

ここでは、ジネに対するこの対処法は、通常の「身体の憑依霊」に対する対処法と似たものである。「妖術によって送りつけられた」ジネでも、取引・交渉が可能である相手として扱われている。しかし護符は、身体の憑依霊にとってのさまざまな護符17とは異なり、日本で言うところの「魔除け」的な働きをする護符に見える。身体の憑依霊にとっての護符は、それぞれの憑依霊が好むもので作られ、憑依霊たちがやって来たときに、宿主の身体に座る代わりに腰を下ろす「椅子」だとされているのに対し、ジネに対する護符(hirizi20)にはジネが嫌う物が縫い込められる。ジネを寄せ付けないという目的がうかがわれる。

その後もさまざまな治療が試みられたが、時間とともに彼の症状は悪化し、息づかいが激しくなり、睡眠も満足にとれなくなった。母が占いに行った結果、4人のジネが身体のなかにいることがわかり、イスラム系の呪医による除霊を行うことになった。除霊には、ハルワ(halua121)、干しデーツ(tende ナツメヤシの実)、バナナ、焼き菓子などのほか、赤い(茶色の)ヤギが必要とされた。ヤギは彼の祖母によって提供された。

「これらの準備が整う間に、呪医は護符(hirizi)を作成し、また寝るときには布を頭から被り、コーランを頭の下に置けばよいと言った。しかし睡眠は戻ってこなかった。 (除霊の当日)再びヤシの葉で編んだマット(kuchi)の上に置かれた木箱(sanduku)に座らされた。大皿(chano)の上に(用意しておいたハルワその他の)さまざまな食べ物が並べられ、周りで人々は手拍子で歌を歌った。やがてカタナは憑依状態になり(golomokpwa)、激しく前後に揺れた末に、突然大皿に手をのばし、その食べ物の一つをとると一口食べた。食べるやいなや意識を失い倒れた。人々によるとその後呪医自身も憑依状態に入り、除霊(kukokomola)は順調に終わったということだ。カタナは再び座らされ、唱えごとをしてもらい、すべては終了した。呪医は「大皿(chano)を食べたからにはもう治った」と告げた。 しかし一週間たっても症状の改善は見られなかった。」(DB 2095、一部字句修正)

このイスラム風(?)の除霊では、太鼓やカヤンバなどの楽器は用いられていないが、歌と手拍子で憑依が促され、大皿の食べ物を食べて意識を失うことで、憑依霊が締め出されたことになっているようだ。憑依状態の患者が、突然走り出し、然るべき場所で意識を失って倒れるというドゥルマ風(?)除霊に共通に見られる、もっともらしいシーケンスはここでは見られない。明らかに別系統の施術であることがわかる。

カリンボさんもジネの除霊についてほぼ同様な説明をしている。(以下はフィールドノートより)

「chano: jine の kukokomola1 に用いられる広い皿(盆)。 その上に jine の chiryangona122を並べる。もし muwele115 が golomokpwa113 し、その皿の上に並べられた食物のどれかを口にすると(あるいはそれに触れただけで)muwele は倒れる。そして霊はすでに去っている。 muwele は jogolo123 dzeruphe124 を屠殺した血と、nyuchi125, mihaso9 を混ぜた物を飲ませられる。」(DB 2414)

事例

参考文献

浜本満. 『信念の呪縛: ケニア海岸地方ドゥルマ社会における妖術の民族誌』 九州大学出版会, 2014年.

注釈

↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

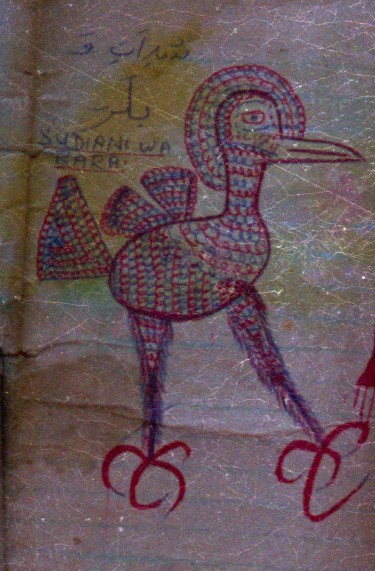

↩ ↩ ↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩