施術師チャリのための「月のカヤンバ(kayamba ra mwezi)」Nov. 1989

目次

概要

1989年11月17日にカタナ君が私をムリナとチャリ1の施術師夫婦に引き合わせてくれた。これが二人との長い付き合いの始まり。いきなりその日に「ヒツジの場所」村での手付の瓢箪子供をムルングに示す昼のカヤンバ55に招待され、その翌日の18日夜には、チャリ自身をムウェレ(muwele56)にした徹夜の「月のカヤンバ(kayamba ra mwezi)」に招待された。これが私にとって初「月のカヤンバ」。

14:30 カリンボに会いに行くが、不在。すぐ帰ってくると言うので、Ndegbwaの家で...雑談。Ndegbwaの母Niniaはukongo wa kobe(亀の病気61)を治療できる施術師。日が暮れるのでカリンボたちの帰宅を待たずに辞去。月のない暗いなか7時半くらいに家を出て、Chariの屋敷に向かう。懐中電灯たよりになんとか辿り着く。21:30 Murinaの家でChariのためのKayamba ra mwezi開始。徹夜。

(from the fieldnote といっても、なぐり書きのメモを帰宅後文章化したもの。「憑依霊を喜ばせるため」だけのカヤンバだという説明から高をくくっていたのか、部外者感いっぱいで知り合いのいない集まりということで余裕がなかったのか、手抜き感、半端ない! 単なる感想文か!)

21:00 頃月がでる。カヤンバは 21:30 頃始まる。 mwana mulungu63 から開始、続いて Mwarabu68。 もちろん muwele56 はチャリ自身で、ムリナが muganga69 役を務めるが、チャリ自身が自分で mavuo41 を被ったり、布を取替えたり、歌を指示したりといった形で進行を支配する。 チャリがその土地に小屋を建てさせてもらっている Mwanza老人(チャリのことを母の姉妹(chane70)と呼んでいる)の妻キジが、muteji71としてチャリの横につねに座って一緒にカヤンバの輪の中心にいてChariを補佐する役目。彼女自身はカヤンバ中、一度もgolomokpwa73しなかった。 チャリは golomokpwa の状態と、そうでないときの状態の切替が唐突で、あまりにもすんなり変るので、逆に芝居がかったように見える75。 最も中心の霊はやはりmwalimu jinja76 である。羽根かざりのついた帽子を被り、杖をもって踊る。 途中ムリナもgolomokpwa し、しきりとげっぷしながらローズウォーターを飲む。 また他に女性三人が golomokpwa した。一人は Bekpwekpwe Chumba の弟の妻、もう一人はその姉妹、最後はチャリの娘タブである。反応はチャリより彼女らのほうが激しい。タブは意識を失って昏倒してしまう。 3:00-4:00 紅茶とパンで休憩(makoloutsiku77) 6:00過ぎに終了。終わり方は inconclusive。全体を通じて芝居がかった感じがより濃厚で、一種のショーのような感じ。

チャリの「月のカヤンバ」 1989/11/18~19 書き起こしデータの日本語訳

段落最初の数字をクリックすると、対応するドゥルマ語テキストが表示されます。

(注: この年の調査では、これまでの調査と同様に、訪問インタビューの約半分ほどはカタナ氏と共に行い、施術師と治療に同行する際のインタビュー、さまざまな施術関係の行事への参加は私が単独で、という形で行っていた。カタナ氏には主として録音テープの書き起こしと、それを私が解読する際の解説を担当してもらっていた。12月以降は録音テープが増えたため、書き起こしにもう一人、セカンダリを終えモンバサの職業訓練専門学校への準備をしていたウマジ嬢を加えて、二人体制となった。ともに憑依霊関係の施術にはそれほど詳しくないため、カヤンバやンゴマでの歌(それでなくても聴き取りにくい)の書き起こしが困難だとのことで、知っている歌のみ書き起こし、それ以外は、主として参加者の会話部分を重点的に書き起こしてもらうという方針をとった。以下の書き起こしにおいて、途中からほとんど歌が出てきていないのはそのため。もっとも多くのカヤンバ歌は、あまり重要な内容をもっていないため、そのうちに私自身が歌を教えてもらえば良いと放置した。この書き起こしにおいても、途中からはチャリの自作曲のみが翻訳されているが、それらは私が個人的にチャリから教えてもらったものをもとにしている)

開始の唱えごと(Mwanamadzi: Mawaya)

844 (書き起こし担当のカタナ氏は、マワヤ氏の開始の唱えごと以外の、テープが拾った会話の断片も書き起こしてくれているので、以下は一連の会話を構成しているわけではない)

Mawaya(Maw):(途中から録音)...やって来て、あれこれたくさんの問題(要求や約束の履行など)を思案するのは、なしです。問題。たくさんの問題は、後ろに戻してください。そうではなく、やって来て、ムベガ78のようにしっかり煮え立って(激しく踊って)ください。心がすっかりきれいになり、「これぞ私の月のンゴマだ」とおわかりになり、そうして「さて、私は休もう」(そんな風におっしゃいますように)。 Chari(C): (頭から布をかぶって乳香の煙を浴びている)乳香が弾けたわ。火傷しちゃう。 Maw: さあさあ、四方位の方々も、来て、ただ踊ってください。見回して、「ああ、あいつは何かに食われている」(とわかったら)その者を苦しめている問題をその者に告げてやってください。もし旅の途中に腰を下ろしていこうというのなら。 Murina(Mu): (女性の助手の一人に)ムヮカさん、あなたが(憑依霊の)布をもっているなら、全部提供してくださいな。

カヤンバ演奏開始

(カヤンバと歌、演奏開始) ムルングの歌1~11、そのうち4,6,7,11は歌詞がはっきり聴き取れなかったもの

845ムルングの歌1

池にはムルング子神、ウェー 池にはお母さん お母さんに静かに落ち着いてと言われたわ、ウェー 私に池に足を踏み入れさせて、ああ 小雨季の雨がやってきて、私の身体を痛めつけた、ウェー なんと池にはムルング子神 カンエンガヤツリ草(mukangaga79)が池にはびこっている

846ムルングの歌2

行きましょう さあ ムルング子神のごとく 行きましょう あなた 急いで さあ ムルング子神のごとく お行きなさい あなた 私は大きな森と呼ばれている そう、ムルング子神のごとく 主がいる池には足を踏み入れちゃいけない そこに行けるのは、癒し手たちといっしょに 行きましょう、さあ ムルング子神のごとく 行きましょう あなた、ええ

847ムルングの歌3

目覚めなさい、長い髪80の方々、お母さん 目覚めなさい、エエ 目覚めなさい、エエ 目覚めなさい、そんなに眠らないで 癒やしの術を無視しないで、ああ 目覚めなさい、ムルング、さあ

848ムルングの歌5

私一人きり、あなた方の仲間 私はムルングに祈ります 私は祖霊を祝福します、あなた方の仲間 池、エエ、カンエンガヤツリ草の ムルング子神、ウェー、池に 睡蓮子神(mwana matoro)もここにいらっしゃる、ホウァー 池に、カンエンガヤツリ草、ムルング子神

849ムルングの歌8 (solo)

雨がやって来た エエ 雨がやって来た 畑の雨だ、ヘー この言葉、私はムルングに祈ります カンエンガヤツリ草、ムルング子神 私の布にはビーズが縫い付けてある (chorus) 私は眠ります、ヘー この争いは ムルングのごとく おだやかに、おだやかに

850ムルングの歌9

ヴンザレレ(vunzarere93)、ヴンザレレ 大きな(偉大な)ヘビがいる おたっしゃで、ウェー ヴンザレレがやってくる、ヴンザレレ 大きな(偉大な)ヘビがいる 後ろをよく見てごらん そいつはビーズの飾り物を身につけているよ

851ムルングの歌10

ア ヘー、私にに会いに行かせて、お母さん、ウェー 私に我が子たちに会いに行かせて 私は我が子たちに会います、そうムァーチェ(Mwache94)で 私に我が子たちに会いに行かせて

852 (チャリ、憑依状態。なにかに怒っている様子)

Murina(Mu): 嬉々として踊ること。このンゴマはあなたのンゴマです、それも月のンゴマです。どうぞお踊りください。 Kayamba player: お母さん、どうして怒りをもっておいでになるのですか。ご覧のように、人々は疲れてます(ディゴ語で)。「疲れている(ドゥルマ語で)」の弟分ですって。 Mu: 私が彼らを呼んだのです。彼らにあなたのためにンゴマを打ってもらおうと。 (チャリ自分からムルングの歌を歌い出す) (ムルングの歌 12~14, ただし14は書き起こし担当が聴き取れなかった)

862ムルングの歌12

ヤマアラシ(nungu96)、ウェー、エエ、ヤマアラシ、ウェー 施術師は逃げてしまった、子供は(目的もなく)うろついている ヤマアラシ、ウェー、お母さん 施術師は(目的もなく)うろついている ヤマアラシ、ウェー、エエ、ヤマアラシ、ウェー 施術師、タイレ(taire97)

863ムルングの歌13

ムルング子神が帰ってくる、池に踏み込め もしも思い出し、思い出したら。 池に踏み込め ムルング子神が帰ってくる、池に踏み込め もしも思い出し、思い出したら 池に踏み込め (chorus) ああ、我が子チャカよ、 池に踏み込め 癒しの術の(池に)

(続いて憑依霊アラブ人の歌 1~4, ただし4は一部のみ) 864アラブ人の歌1

施術師の方々、ご傾聴ください 匠の方々、ご傾聴ください、癒やしの術にご傾聴ください 私は祈ります。祖霊と、 慈愛あるムルングに ウェー、癒やしの術にご傾聴ください 私は祈ります。祖霊と、 慈愛あるムルングに ウェー、癒やしの術にご傾聴ください

865アラブ人の歌2

憑依霊アラブ人、私は神(mungu98)に祈ります 預言者の書 憑依霊アラブ人、私は神に祈ります へー、預言者の書 憑依霊アラブ人、私は神に祈ります へー、預言者の書

866アラブ人の歌3

私に鏡をくださいな 自分をみたいのよ、ヘー ヤシの木が、ヘー、揺れてるわ、お母さん あなたは私に慣れすぎて、ホワー、私を怒らせた ホーホー、私に見せてよ、お母さん ヤシの木が、なんと、揺れてるわ お母さん、あなたは私に慣れすぎて、ホワー、私を怒らせた

867アラブ人の歌4

ムイェムイェ、私には仕事がたくさんある... (以下不明99)

参考: キツィンバカジの歌(kutsanganya) ドゥルマ語テキスト(ベキジ宅での徹夜のカヤンバの際の)

(注:これ以降は、書き起こし担当の困難を考慮して、歌は書き起こさなくてもよいという方針にした。チャリが歌っている歌は、私が彼女から教えてもらったものをもとに訳出)

チャリの占いを司る憑依霊(ジンジャ導師ことガンダ人こと世界導師)登場

(チャリ、自らジンジャ導師(mwalimu jinja76)の歌を歌い始める、憑依状態らしい、カヤンバ隊演奏でフォロー。)

ムリナ氏が描いた憑依霊ドゥルマ人、ジンジャ導師、二人の周りを取り巻くヘビが世界導師だという。

868ジンジャ導師の歌1

(solo=チャリ)

さあ、いったいどうすれば良いの? 施術師、私は惨めで、困難だらけ、ウェー 私はムルングに祈ります 私は惨めよ、お母さん 私は惨めよ、お母さん、 眠っては、私はムルングに祈ります ムルングよ、いったい私はどうしたらいいの? 施術師、私は惨めで、 私は困難だらけ 私はムルングに祈ります (合唱) ムルングよ、いったい私はどうしたらいいの? 施術師、私は惨めで 困難に見舞われた 私はムルングに祈ります

869ジンジャ導師の歌2

私は食べられています、お母さん、私は食べられています 私は食べられています、お母さん 私の癒やしの術...

参考: チャリ作詞作曲の占い歌 Bekpwekpweの屋敷で

私は食べられています、お母さん、私は食べられています 私は惨めよ、お母さん、私の癒やしの術 ああ、私は癒しの術に食べられています(癒やしの術をしているせいで病気になる) 私は食べられています、お母さん、私の癒やしの術 (以上を繰り返す)

852続き (チャリ=ジンジャ導師演奏止める。大きくため息、不機嫌そうに黙っている)

Kayamba Player(KP): どうぞ解きほどいてください。仕事は踊ることではないでしょうか、そして家におられること。これはあなたの月のンゴマです。

Murina(Mu): 友よ、いったいどうされたんですか?踊ってください、友よ、(ここからムリナはギリアマ語にチェンジ)そして仲間たちに話してあげてください(何が問題なのか占ってあげてください)。それこそ良いことです。 (ムリナ氏、小屋の方に向かう)

Chari(C): 人が多いじゃないかい。 Kayamba player(KP): 全員は無理でしょう。でも一人、一人なら、あなたもその人にお話してあげられるでしょう? C: (ギリアマ語にスイッチ)ところで、あいつは何から逃げているんだい? (ムリナ氏、戻る) Murina(Mu): 逃げているやつって、どいつ?どのあたりにいる? C:(ムリナ氏を指してギリアマ語で)ほらやって来た。こいつのことだよ。 Mu: ちょっとこの場を離れていたんだよ。子供たち(施術上の57)が彼らの仕事をしているのを見てきた。だって、私はちょうど屋敷の長みたいなものだろう、私は。 C: (ギリアマ語まじりで)じゃあ、ここに腰を下ろすんじゃないのなら、子供たちがどんな風にやっているか見てきなさいな。 Mu: あなたも今は踊っているんでしょう、友よ。 C: どうして私が一人きりで踊らないといけないんだい?お前は踊らないのか? Mu: 私は監督なんですよ、友よ。じゃあ、一緒に踊りましょう。 C: (ギリアマ語混じりで)じゃあ、そんな風に一緒に踊ろうかい。

Murina(Mu): でも、ンゴマも打たれていませんよ。友よ、どうやって踊るというんですか? Kayamba Player(KP): さっさと踊りなさいな、あなたがた。 Chari(C): (ギリアマ語で)じゃあ、やめましょう。 Mu: じゃあ、やめましょう。話し続けましょう。ただ話し続けましょう。 C: (ギリアマ語まじりで)私に話せと?私に話せと?今、私が話したら、分別なしだと。 Mu: 話してください、話してください。 C: 私は話さないよ。おい、なんだか疲れちゃったよ、なあ。(ギリアマ語で)はあ、私はギリアマ語で話したいんだけど、言葉が逸れて(曲がって)ばかりになってしまうな(浜本注: ジンジャ導師はガンダ人ということになっているのでギリアマ語は得意ではない)。 Mu: お話しくださいな、あなた、ギリアマ語で。 C: (ギリアマ語で)無理だな。 Mu: もしあなたが自国の言葉(ガンダ語)で話したら、誰もあなたの言うことが一言もわからないでしょうよ。 C: もし自国の言葉で話せないのなら、お前、私しゃもうひたすら泣きたいよ。 Mu: (ギリアマ語まじりで)泣かないでください。いったい何があなたを泣かせるのですか?

Dzombo(Dz): ねえ、あなたはあなたの子供たちを驚かせていますよ、かれらまで。 Chari(C): なんだって?私がもし泣いたら、みんなが驚くだって? Murina(Mu): あなたの子供たちみんなも、泣きなさいと? C: われわれ皆で泣こうよ。人がたくさんで結構なことだよ。 Mu: 結構じゃないですよ。あなたが泣くのも。人々は、踊るもの、そして笑うもの。 Kayamba Player(KP): そもそも、あなたがただ泣き始めたら、私たちも泣きますよ。終いに、私たちは皆いなくなりますよ。 (チャリ=ジンジャ導師、突然誰も理解できない言葉(人々によると「ガンダ語」...)でまくしたて始める) Mu: あなたは、あなたの国の言葉そのものに、お変えになった。あなた、どうぞ話し続けて。 (チャリ、「ガンダ語」で喋り続ける) Mu: どうかお静まりください、あなた。そしてさらに私たちに、お話しください。しっかり十分にお話くださる。私たちも耳を傾ける。あなたが見出されるだろうすべての問題を、あなたはお話くださる。でも、それらの言葉は、ただただ私を驚かせます。そんな風に私をお叱りになると、この私ですらびっくりしてしまいました。私には、何をしたらよいのかそのすべもわかりません。そんなことをした奴が誰なのか、私は知りません。私に逐一話してください。私が理解するように。 (浜本注: チャリは存在しないなんちゃって「ガンダ語」で喋っている。当然、全く理解できない。なのに、驚くべきことに、ムリナ氏は、まるでチャリの語っていることを理解しているかのように応答しはじめる。)

Murina(Mu): はい、確かに、子供が死んでいます102。でも、私自身も、立ち尽くしています。するべきことがわかりません。何者のせいなのか、それとも全て私がしてしまったことなのか。でも私には少しも理解できません。人々はこの世に置かれたなら、言葉を交わし合うものです。どうか今、私に話してください。

(チャリ、「ガンダ語」をなおも喋り続けている) [テープ終了、交換]

Mu: あなたがあなたの国の言葉をお話になると、私はところどころしか聴き取れません。言葉の多くは、私を通り過ぎていきます。だって、私はガンダ人じゃないのです。ドゥルマ人そのものなのです。ああ、私たちは全員、乞い願う者たちです。あなた、どうか私に、そいつ、問題を引き起こしている者のことを話してください。あなたは、そいつが誰なのかだけを私に話してください。ああ、あなたはそれを望んでいる。私もそれを欲している。今、あなたはその破壊者に打ち負かされようとしています。破壊しているそいつは、いったい誰なのですか。ねえ、私に話してください。私に、そいつに対処させてください。あなたは、私同様、欲していると言ったでしょう?そうですとも。その破壊者が誰なのか、私が聞き届けたら。そいつ糞ったれ野郎103!その子供を苦しめているそいつは誰なのですか。私に話して、あなた、私に聞かせてくださいよ。そうですよ。あなたが飛び去って、あとに私を敵どもと残していかれたら、私に何ができるというのですか。 (チャリ、次第に大人しくなる)

Murina(Mu): だから、あなたと私は手を結んだほうが良いのではないでしょうか。こんな風に、互いを理解し合う。あれら(の悪事)をなしたのが誰か、私たちにわからせてください。私に情報を教えて下さい。情報を与え合いましょう。ああ、でも今は何一つ、私は聞いていないのです。それでいいとでも?私はまず(情報を?)得たいです、それでこそ議論することができます。でも、なぜうまく行かないのですか?私は、知りたいのです。真剣です。私はあれらをした者が誰か知りたいのです。 (ムリナ氏、チャリ=ジンジャ導師に、彼らの弟子(mwanamadzi)を紹介し始める。ンドゥレンゲ、ンデンゲ、ゼンゲは、本名ではなく施術上の名前。「ガンダ人」風の名前みたい。(浜本注: この時点では私はチャリの弟子たちの名前などは知らない。前日の昼のカヤンバの際に、何人かは紹介されたが、いちいち名前を覚えていなかった)) もし立ち去れということでしたら、彼を立ち去らせましょう。もしとどまれというのなら、私は彼を座らせ、彼に彼の道具を与えて、放置しましょう。この者は、嗅ぎ出しが仕事です。あちらの隅にいるのはンデンゲです。でもこの者ンドゥレンゲ(このカヤンバでムウェレを世話する補佐役を務めていたムテジ(muteji71)のキジさん)は、嗅ぎ出しをする者です。この人は仕事人です。彼女にも仕事を与えるでしょう。私は、さらにもう一人、あそこにいるゼンゲの弟(妹)が、育ってほしい。でもこれら3人を冷やしてください。ンドゥレンゲはすでにここにいる、ンデンゲもすでにここにいる。私は今、ゼンゲの弟(妹)もほしいのです。 (チャリ、再び「ガンダ語」でまくしたてる)

Murina(Mu): もし、もし私にそんな風にされるなら、あなたは私のことを本当に本当に不真面目な奴だとご覧になるのでしょう。私は全然同意しませんよ。私は言ったでしょう。(子供を)食べているのは誰なのか言ってくださいと。食べているそいつが誰なのか言ってください。私はあなたと論争するつもりはありません。 Chari(C): (ドゥルマ語で)私はそいつらのことは知らないよ。 Mu: あなた、どうして知らないなんてことがあるでしょうか。 Zenge(Z): 私は私の弟(妹)が欲しいんですよ、アーメン。 Mu: ほら、ゼンゲは弟(妹)を欲しがっている。ああ、私も彼ら二人では全然足りないよ。仕事はとても多いし。大人たちが子供たちに使われている。とても足りないよ。そんな状態を作り出しているやつのことを話してくださいよ、私に。私にそいつに対処させてよ。そいつは誰なんですか。ねえ、私自身、そんな状態を作り出しているそいつのことを話してもらいたいんだよ。 Z: 私は弟(妹)が欲しいんですよ、私ゼンゲは。だって胸に、割られた木みたいに火がつくんだもの。

Chari(C): お前さん、あんたに話してあげようかい? Murina(Mu): さあ、あんた、さて私に話してください。 C: (Zuma wa Ngome氏の奥さんと子供を指して)この子供かい? (Zuma氏の子供はカヤンバで乞うた結果、生まれた子供だそうだ) Mu: そう子供だ。 C: おぶい布で運ばれる子供かい? Mu: はい、そのとおりですとも。 C: その子供、すでにその子の母親を扇い(kupunga104)だんだろうね。 Mu: いいえ、いいえ、彼女はまだ扇がれていません。 C: お前に話してやろう。つまり扇いでもらうことが必要なんだよ、まさに。 Mu: その子供と、瓢箪子供を(憑依霊ムルング子神にンゴマの場で)お披露目しないと。つまり瓢箪子供の方はおぶい布に、そしてそちらの子供は(おぶい布にくるまれて)母親の背中に。瓢箪子供をくくり付けてね。

Chari(C): ンゴマを打ってもらいなさい。(憑依霊ムルング子神に)彼女がお母さんだと知ってもらうように。 Murina(Mu): あなたは間違ってない。そのとおりです。 C: 彼女には、お前、あの子(生まれた赤ん坊)を養ってくれる瓢箪が必要だ。ところで彼女はいったい何人の憑依霊を除霊した(除去した111)んだい? Mu: さて、何人の憑依霊を除霊したのか私は知りません。まだだってさ。 C: ヴィトゥヌシ(vitunusi25)、それとムァンガ(mwanga26)がいる。知らないが、ヴィトゥヌシとムァンガだよ、あんた。わかるかい、あんた。私はしゃべれないよ。恥ずかしいよ。 Mu: どうか落ち着いて。でも彼にもそのように話してあげて。それらの問題を、お父さんのところで話すことにしましょう。トゥヌシ、ムァンガ、トゥヌシ、ムァンガ。そいつらは除去の霊たちですね。 C: なに?お前さん、ペンバ系の大きなズカ(zuka bomu ra chipemba112)って、聞いたことないのかい?ときには、赤ん坊が寝入ったら、彼女(赤ん坊の母)は真っ白な子供を産む夢を見たりする。 Mu: (Zuma氏の奥さんに向かって)奥さん、そうなんですか? (Zuma氏の奥さん、頷く) Mu: その通りだと言ってます。 C: ときには彼女は夢の中で、男をもつ(男性が出てきて、彼と関係をもつ)んじゃないかい? Mu: 彼女自身の(男)? (Zuma氏の奥さんに向かって)そこの奥さん、そうなんですか? (Zuma氏の奥さん、頷く)

Chari(C): さて、そいつはあのペーポームルメ(p'ep'o mulume7)だよ、あの。 Murina(Mu): そいつらを除霊しなくては。 C: そいつらは除霊を必要としているんだよ、あんた。ときに、その赤ん坊、よく突然何かに驚いたように、ビクッ、ビクッとする癖があるだろう? Mu: そのとおりかい、奥さん。 (Zuma氏の奥さん、頷く) C: でも、彼女を扇いであげて、(ムルング子神=瓢箪子供に)そのお母さんを教えて(示して)あげないとね。 Mu: はい、聞き届けましたよ。父親(Zuma氏のこと)に伝えておきます。 C: 私は、問題を尋ねられてないよ、あんた。 Mu: あなたは問題を尋ねられていない。 C: ちがうよ、この人のこと。私はこの人に挨拶しているのさ。もしかしたら、わたしになにか尋ねようとしている。私は、あんたがなにか問題を持っていると見れば、あんたに話してあげるよ。でも私は問題を尋ねられていない。もしあんた私に問題を尋ねるなら、私にお金を払うことになるよ、あんた。

Murina(Mu): あなたお腹は空いていますか? Chari(C): あんたが私に(食べることを)拒んでいるんじゃないか。 Mu: そりゃ、後でたくさん召し上がることになるからですよ。 C: へえ、人間が奴ら(憑依霊たち)の食べ物を食べたら、死なないかい? Kayamba Player(KP): じゃあ、ちょっと味わってごらんなさいな、もし食べたいなら。 C: 食べたいよ。でも遠慮しているんだよ。 KP: 遠慮だって。それは食べるものじゃないよ。 C: 私ゃ疲れたよ、あんた。 KP: ああ、それは、お気の毒に。 Mu: 私は怒っているんですよ。なぜなんですか?子供はいったい何に食われているんですか?どうしたら私は救われるのかわからないんです。あなた、私は怒っているんですよ。そもそも、私は生まれ持って怒りやすい人間なんですよ。

Chari(C): おやなんと!じゃあ、私はもう、ここから立ち去ることにしようか? Murina(Mu): 立ち去らないでください、私に話してください。 Zenge(Z): 怒っているのは、確かです。だって、私ゼンゲはもう大人なのに、私には弟(妹)がいないのです。 C: やれやれ、私はやって来て随分たった。まだ出ていない、これから出ようとするところ。私はまだ歓談(ng'anzi116)もしてもらえてさえいない。 D: でも、じゃあみんなが話したら、あなたはそれに耳を貸しますか? C: でもみんな私に話さないじゃないか。だって、私は、別の食べ物を食べる117人間だから。 Mu: あなたは何を召し上がるんですか? C: 土だよ、あんた。あんた方は土は嫌いだろ。言葉を交わすことができる者は、まず食べ物を与えてもらわないと。私が感じている空腹感といったら、もう。私がやって来たら、私は見張り(守護者、警護者 murinzi)みたいに扱われる。それでいて、あんた。ところで嗅ぎタバコをくれないかい? D: 嗅ぎタバコを召し上がりますか。家にありますよ。

Murina(Mu): (嗅ぎタバコを差し出して)ほら、お食べなさい。これです。いらないのですか? Chari(C): 食べるだろうよ。でも今は断る118。 Mu: 断る?守り手は食事を断らないものです。あなたは空腹で見張りをするというのですか? C: 私は、まだ隠し事を話してもらっていないんだが。違うかい? Zenge(Z): あるいは、もし不満があるやつがいるのなら、あなたにはわかるのでは? C: いいや、いいや、まだ私はそいつらを見ていないよ。でも本人たちは見ているかも。お前さん、(ンゴマ開始の唱えごとのなかで)一人ひとり、全員おいでくださいって言ってただろう、あんた?だって、私は...(聴き取れない)... 私が言っていいのかい?私に言えと?本人たち(ジンジャ導師より前にやって来ていた霊たち)はここにいる、ずっと前からね。 Mu: そもそもね、私はこのンゴマを打って、その後で、揉め事をもった(叶えて欲しい要求をもって執拗に問題を起こしていた)霊たちを呼び出して、そいつらに仕事を与える(それらの霊についてチャリ「外に出」してやる)予定だった。 C: 要するに、私は腐った(用無し、ろくでなし)と思われてるわけだね。(解決すべき)揉め事をもっている(対応してやらねばならない)奴らがいると。

Murina(Mu): あいつら揉め事を起こす奴らがいて、私は休む暇もないんだよ。ああ。そもそも、あなたは客人(新参)でしょ。私はあなたのことを知りません。あなたは先日やって来た。やって来て私に話してくれましたね、あなた。また今、こうしてやって来られ始めるんですね。 Chari(C): わかったよ。もうけっこう。 Mu: さあ、私に望む物を言ってください、あなた。(さもないと)あなたは何の意味もなくここにいるだけです。私はケチじゃありませんよ。客人を拒んだりしません。善良な客人を、私は拒んだりしません。 C: 私は土が食べたいんだよ、私は。 Mu: ほら、どうでしょう。あなたは、ろくでもないことをおっしゃる、あなたは。土ですって?あなたは人を困らせる。 C: お前はどんな間違いをしたんだい。 Mu: 私にはわかりませんよ。私は誰かに対して過ちを犯してはいません。私は人と争いません。人と口論もしません。 (チャリ、歌い始める。歌詞は聴き取れない) Mu: そうですとも。人が一つところに腰を据えるということは、語り合うということです。

Chari(C): 別の曲をお打ちなさいな。(他の霊が)誰がやって来るにしろ、私はそいつをこばんだりしないよ。 Zenge(Z): けっこう、けっこう。そもそもやって来るものは拒めませんから。でも私、ゼンゲは弟(妹)がほしいんですよ、私は。 (チャリ、ジンジャ導師の歌を歌いだす) ジンジャ導師の歌3 ドゥルマ語テキスト

(ムリナ氏、突然(なんちゃって)「アラビア語」を大声で唱え始める。何を言っているのかは不明。ローズウォーター(marashi119)を瓶からがぶ飲みしては、しきりとゲップを繰り返す)

Hamamoto(H): あの瓶の中の水は何ですか? Kayamba Player(KP): ローズウォーターだよ。 (ムリナ氏、しばらくたってようやく普通に理解可能な唱えごとに移行。ドゥルマ語、スワヒリ語が混在している) Murina(Mu): あなたのこの宴を召しあがれ、ただの月のンゴマではありますが。 (チャリ、自分で歌い続けている)

Murina(Mu): メリの父120よ、お打ちなさい。さあ、そしてしっかりお静まりください、お静まりください。静かにしてください、スディアニ様。私はあなたを、あなたを専門にする匠(mafundi123施術師)たちのところにお連れします。行って、調えてもらい、洗い清められ、それで終わります。私たちは匠たちとしっかり相談して、あなたにあなたの宴を差し上げます。しかしながら、まずはお解きほどきください、御主人様。もしあなたこそが、その身体のなかの子供(胎児)を嫌っているその人であるのなら。というのも、あなたは怒り狂われている。随分以前にお出でになったのに、施術師たちにはあなたのことが理解できないからです。治療に携わったどの施術師も、本物ではありませんでした。御主人様、今、そう、お解きほどきください。今日から始めて、私には予定があります。土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、私はあなたを匠のところにお連れします。ですが、あなたは安らかな気持ちでいてください。私が今申し上げましたことごとをしっかりお聞き届けください。そして腹を乱すことはお止めください。ジネ・ツィンバ導師(jine tsimba124)ともども。お互いに宥めあってください。ジネ・ツィンバはあなたの護衛です。完全にお解きほどきください。火曜日になれば、あなたは匠のもとにおられるでしょう。このことを忘れないで。行って、匠といっしょになり、あなたが欲しておられる物について、お話しください。

私は憑依霊ジンジャ導師を扇ぎます 我が子ジンジャは癒し手、ええ ジンジャ導師がいます 我が子ジンジャは癒し手 私は海岸部にもいます、内陸の荒蕪地にもいます 私はここにいます、お母さん 我が子よ、私は仕事をします 我が子ジンジャは癒し手 今日、私に蝿追いハタキをよこしなさい、私は(妖術使いを)見つけ出します

Murina(Mu): あなたは望んでいる物を言う、私はあなたに差し上げるでしょう。もし履物の件でしたら、もしドレス(rinda)の件でしたら、それらについても私は考えています。あなたのために手に入れようと。あなたのことを知った今、そう今は、御主人様。またひたすら、お静まりください、です。 Dzombo(Dz): 施術師の皆さん、ご傾聴ください97。 Kayamba Players: ムルングの。 Dz: 通常は...(聴き取れない)... Mu: (まだチャリに語りかけている、スワヒリ語で) 重ねて、どうかお静まりください。お静まりください、御主人様。 (人々は休憩の食事 makoloutsiku77について議論している。ムリナ氏、紅茶の用意を命じる) Man1: (ムリナ氏に)彼女、寝に行っちゃたのかい、お父さん(施術上の)?あんたの娘、私に挨拶もしないで。 Mu: ああ、あいつらは行儀が悪い。見物するってさ。 Dz: 覗き見とは、けっして良い振る舞いじゃないね。 Man2: (私に)おじさん(aphu=Mother's brother)、まだタバコ吸ってるの? Hamamoto(H): まだ吸ってますよ。

マコロウツィクの休憩後

878 (チャリ、歌い出す。ギリアマ語の歌。何の歌かは不明)

慣れました、ヘー、カリサは 慣れました、ウェー、慣れました、ウェー、カリサは 難儀に慣れました (以下の会話はほぼギリアマ語のみによる) Murina(Mu): そう、彼らは疲れてしまうだろう、たしかに。だって、こいつ(この問題)は、繰り返し予定変更になってるからね。でも、今こうして、このカヤンバだ。だからなされることに(私たちがすることに)当惑しないでください、私の友よ。(これからも)同じように予定変更になることもあるでしょう。それも確実にね。 Chari(C): なあ、あんたに言いたいことがある、あんた。あんたは話してもらう必要がある。そこで、私はあんたに言いたい、あんた。そうとも。ところで、へえ。あんたは、話し合いがしたかったんだろう? Mu: 私は途方にくれて(驚いて)るんですよ、あなた。 C: ぜんぜん途方にくれるん(驚くん)じゃないよ、あんた。驚くってことではね、あんた方は自分たちで自分を驚かせているんだよ。あのムルングだって、お前さんたちに驚きなさいなんて言わないよ。自分たちで勝手に途方に暮れて(驚いて)いるだけだよ。

879 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Chari(C): ムルング本人があんたに情報をくれるよ。でも本物の情報をね、おまけに。こいつ(この問題)はね、私が見るに、ただのあれこれだけだよ。なんの意味もないね。まあ、こいつがこんなふうだとね、私自身も問題だらけに感じるよ。果ては、この癒やしの術さえ、もう二度と見えなくなっている。 Murina(Mu): 癒やしの術そのものが、もうない。それはここにあるようで、ここにない。 C: 癒し手(施術師)自身も死んじゃったのかね、それともまだいるのかい? Mu: もしいるのなら、結構なこと。私はそこにいたる道筋を話してほしい。癒やしの術とは、私が調えるものです。さらに、私は私にそれを調える余裕(金銭的な蓄え)が欲しいところです。 C: ところで、この別の癒やしの術は、それについてすでに語られているのに、どうして調えられていないんだい?ねえ、ちゃんとそうしたら、うまくいくのに。

880 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): さて、匠のもとへ行く日取りは、私たちはすでに計画しました。私たちはその癒やしの術を始めるでしょう。 Chari(C): その癒やしの術はここにある。でも行った先で、それはさらに損なわれることになるだろうよ。 Mu: じゃあ、私はどうしたらいいんでしょう。 C: 私はあんたにけっして嘘はつかないよ。私はあんたにまさしく本物の言葉を話してあげるよ、あんた、私の友よ。そしてもし私があんたに話してあげたら、その後、あんたは、ええ、結構ですと言う。 Mu: あなたが私に結構ですと言っても、ねえ、そうじゃないんですよ。私は今... C: もしそうじゃないなら、そのことごとは、ただ話題にされつづけるだけ。語られ、語られるだけ。話されるだけ、っていうのは、ちょうどこのウガリ(wari125)が小屋の中ですくってよそわれたとするよね。あなたはこのウガリはあんたが食べるんだよと言われるんだけど、(言われるだけで)実際にはそれを与えられないとしたら、あんたは満腹になるかい?どうだい?

881 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): 満腹しません、満腹しません、満腹しません。私は施術師はかつてすでに手に入れておりました。行って、彼に調えさせ、彼のところで一緒に済ましてもらおうと。その後、別の人々(施術師?)がいて、「あいつはな、お前があいつを頼って行っても、無駄に終わるだろう」と言うのです。「あいつらはお前の金を盗むけれど、お前のためには何も調えてくれないだろう」と。私は別の施術師を探しました。さて、私は今、そのもう一人の施術師のところへ、行きたいんです。 Chari(C): お前は惑わされているよ。そいつらはお前を混乱させている。癒やしの術なら、ずっと前から、ここにあるよ。そもそも施術師そのものは、なあ、彼女(チャリのこと)が(病気に)痛めつけられてこのかた、施術師が彼女に癒やしの術を与えたことがあったかい、あんた。 Mu: いや、いや。 C: あいつら施術師たちは、やって来て彼女に自分たちの瓢箪を与えるよな。でも彼女は癒やしの術を誰によって与えられたんだい?その癒やしの術を。 Mu: 施術師たちにですよ。ああ、ムルングです。まず初めにムルングが彼女に与えた、そして施術師たちは彼女に瓢箪を与えたんだ。

882 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Chari(C): さて、焼かれなきゃならない(鍋38の蒸気浴びをしなければならない126)。癒やしの術が与えられるその度に、まず焼かれなさいと言われる。癒やしの術が与えられるその都度、お前は焼かれなさいと言われる。そうしてこそ、癒やしの術が与えられる、つまり、そんなふうにして自分を「外に出す44」。もし彼女がそれ(鍋治療)を嫌っても、彼女はけっして私に失敗したりはしないよ。お前は、私があの蝿追いハタキを握って嗅ぎ出しに行くことに失敗するだろうって思うよね。もしそんな風に打ち負かされると、またまた(「外に出す」次の機会まで)長い年月を待たねばならないことになる。 Murina(Mu): 焼かれることに関しては、私もそれは好きじゃありません。私は瓢箪だけ貰えればいいのです。だから今も、彼(施術師)に会いに行くとすれば、私は彼に瓢箪がほしいと言いますよ。私は無駄に焼かれたくない。 C: 焼かれるってことでは、ねえ、彼女に自分で蝿追いハタキを握らせて、嗅ぎ出しに行かせなさい。私は、彼女が行って、そこ(憑依霊の棲み処)にとどまれるかどうか見ていよう。もし、あんたたちが、まだあれやこれやを食べてない者は、なんて言うとしたらね?私は、そこに行ってライカに捕まるような者じゃないよ。

883 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): 私もそれはわかっている。まず、私だって焼かれるやり方は好きじゃない。そもそもあの熱にはうんざりだ。でも、あいつら本人たちが、それこそが正しいって言っている。まず鍋の湯気を浴びることから始めるべきだと。その後で、さて何をするだろうか?そして... Chari(C): でも、その鍋がなにか喋るかい? Mu: それは私もわからない。鍋に特別なことはないような。それは普通、(憑依霊たちを)招くためのものだろう。 C: 鍋が食べられるようになって以来、鍋が口をきいたりしただろうか。 Mu: さてさて、私の見解では、かつて爺さんに告げに行くことになった。あなたのおっしゃる問題は、あなたがあちらの屋敷に放置なさった問題だよと。 C: ビーズ飾りを目のあたりにまで結んだりする、あんたらのやっていることと同じじゃないかい。それは癒やしの術だと言われる。でもビーズ飾りがしゃべるかい? Mu: ビーズはけっしてしゃべらないよ。ただの物だもの。耳にも結びつけられる。

884 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Chari(C): 話をしてくれるのは頭かい、それともビーズ飾りかい? Murina(Mu): 私はね、一つだけ言っておきましょう。もし湯気浴びが嫌いなのでしたら、私は瓢箪の施術師を見つけてきますよ。その人に、調えるように言いましょう。ヤギだったら、もう購入済みで、ここにいます。 C: 私もあんたに言うけど、私は争うためにここに来たんじゃないよ、でも...(聴き取れない)... 瓢箪は、私には問題ない。それにビーズ飾りを施すのも、問題ない。そもそもね、私は癒しの術を人間からもらったんじゃないんだ。 Mu: さて、よくわかりました。続けてお話しさせてください。あなたに申します。そうンゴマの約束の日はやって来ました。 C: なに?私、蝿追いハタキを握ったかい? [End of Cassette1]

885 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): 癒やしの術がお望みですか、他になにか欲しいものは?いえ、いえ、私は平気です(困りません)。私はここにいます。私はすでに入っています(着手しています)。 Chari(C): でもね、知っておいて。私は行ったら、その日のうちには戻らないよ。 Mu: なるほど、あなたは行ったら戻ってこない。私どもは戻ってもいい? C: 私は癒しの術を取りに行くんだよ。 Mu: あなたは癒やしの術を取りに行く?いったいなぜ?ちょっと待って、あいつら(施術師たち)の過ちを見守って、もし彼らが失敗したら、策を講じましょう。 C: 私はね、もし彼女が嫌だったら、もっと遠いところに癒やしの術を取りに行くよ。 Mu: そんな、あなたは病人たちも途方に暮れさせることになりますよ。 C: 私ひとりで。病人たちを放置するとでも?病人たちといっしょに行くとでも? Mu: 何日くらいあちらにいるんですか? C: 一日だけだよ。

886 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): だめですよ、あなた。いっしょに行って、あれら(施術師たち)の腕前を、私たちもあなたといっしょに見定めましょう。 Chari(C): 私は仕事はしないだろうよ、私は大きな仕事が欲しい。私がキティティ(占いに用いる瓢箪のマラカス127)をもって、一日じゅうここに座っていると考えてみなさいよ。私は癒しの術が欲しいんだよ。 Mu: (チャリを「外に出す」ンゴマの)開催日は今度の月曜じゃないですか128。いっしょに行ってその首尾を知ろうじゃありませんか。行って、私たちが望んでいる私たちのやり方を彼らに告げようではないですか。私たちが望むように彼らに調えてもらいましょう。

C: ギリアマといってもたくさんあるよ、お前。 Mu: 知りませんが、ガラナ(ギリアマの地方名)とか、どこそことか。 C: この癒やしの術は何の癒やしの術と言われているんだい、この癒やしの術は? Mu: ピーニ(pini129)の癒やしの術ですよ。このカヤ(kaya133)の癒やしの術ですよ。 C: ピーニの癒やしの術を、お前知ってるのかい?

887 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): 私は全然知りません。3つのカヤ134の癒やしの術でしょうか? Chari(C): その癒やしの術はどこに由来するものだと思う? Mu: ああ、私に知る由もないですよ。 C: そいつはこのクラン(fuko)の癒やしの術だそうだ。もし...(聴き取れない).. その癒やしの術は、一本の頭髪が私のものであるように、私のもの135、私がそこに行きさえすれば、与えられるのさ。さて、あんた、あちらマドゥンダのところには、ギリアマの癒やしの術があると聞いたよ。そちらには別のマシャンガの癒やしの術もある。マシャンガの癒やしの術もお前さんを同じように困らせるだろうよ。さてね、マシャンガの連中(憑依霊たち)はほっておきなさい。行って、あいつらを追い立て、いなくなるようにね。もし混乱を取り除いたなら、ベマドゥンダのところに行く道筋を見つけましょう。私自身ですら、ベマドゥンダのところに行きたくて仕方ないほどだよ。私の知るところでは、その癒やしの術は偉大で、私も欲しいものなんだ。本当にほしいんだよ。あんたは、蝿追いハタキが欲しいんだろう、お前さん。それとお前の木のお椀。あちらのギリアマでね。ここ(ドゥルマの地)には、もう無いからね、このあたりには。

888 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Chari(C): その人を見たら、馬鹿者に見えるよ。あんたは足を運ぶことになるよ。遠くなんだから、あんた。 Murina(Mu): え、その長老が?発狂するのかい? C: その長老はね、祖霊がその人を放牧している(行く先を導いている)のさ。死ぬまで、いつも移動ばかりしているのさ。 Mu: いつも移動ね。 C: その人が家でじっとしているところに会えるとでも? Mu: いえ、いえ。 C: じゃ、どこで? Mu: それは私にはわかりません。私が見るところ、癒やしの術がすごく繁盛しているんでしょうね。 C: ああ、彼と話をするんじゃないよ。 Mu: 私が彼に会うと、彼を怖がらせることになる? C: いや、彼と会っても、あまりおしゃべりするんじゃない。だって、あんたはとても無礼(chiphurye136)なんだから、ほんとうに。

889 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Murina(Mu): 私は彼に「お前は自動車事故にあう」と言ってやるよ。 Chari(C): 人はあんたを馬鹿者だと思うだろうね。 Mu: 私はあなたがたを仲直りさせますよ。 C: (歌う) 私は私の蝿追いハタキがほしい、ウェー 私はほしい、私は蝿追いハタキがほしい、ウェー 私は私の癒やしの術がほしい、ウェー 私に蝿追いハタキを渡して 私は私の癒やしの術がほしい、ウェー 私は私の癒やしの術がほしい、エエ Mu: あなたはもらえますよ。私はあなたに癒やしの術を差し上げますよ。 C: あんたは、私が愚かで愚かな施術師だって思っているね。 Mu: 私はあなたがまったく愚か者じゃないことを知っています。あなたは時間刻みで仕事をなさる方です。晩までただ椅子に腰掛けているような施術師じゃない。 C: ところで、私は子供たちがほしい。すっかり疲れたよ。さて、若者よ(ムリナ氏のこと)、お前は金持ちに生まれついているよ。 Mu: でも、どうすればいいんでしょう。私は富を望んでいますが、全く目にしません。どうすればいいんでしょう。富を目にしないのですが。

890 (ギリアマ語でのやり取りは続く)

Chari(C): 始終口で喋ってばかりの癒やしの術なんて、トウモロコシの練粥を食べたら、ほって置かれるよ(言ったことなど忘れてしまうよ)。 Murina(Mu): 私は絶対とめないよ。あれらの問題。私はあれらの問題に巻き付かれているんだ。あなたも見たでしょう。施術師である彼女はほとんど殺されそうになっている。私はそもそもその施術師を守れるでしょうか。彼女を回復させると?でも、どうやって?そのお金は?あちら(治療を受けに行く先)に誰といっしょに行くことになるでしょうか?私は誰といっしょに行くというのですか? C: ところで、家の中にあるあのもう一つの瓢箪子供は、何の役にたっているんだい? Mu: あれですか。彼女(チャリ)本人が、まだその日になっていないと言ってました。 C: ああ、あの瓢箪子供はまだその日になっていない。何のために作られたんだい? Mu: 癒やしの術のために作られたのでは?何がその邪魔になっているのか、私にはわかりません。 C: 彼女(チャリ)は発狂するよ、ひどくね。

891 (ギリアマ語混じりのやり取りは続く)

Murina(Mu): 私はいつでもあなた方に癒やしの術を差し上げるつもりです。でも、あなた方自身がまだお着きになっていない。では、今日、あなた方に無理やり、癒やしの術を外にお出ししましょうか?今日たしかに、あなたに申しましょうか。お座りください、私があなたのためにンゴマを打って、あなたに癒やしの術を差し上げましょうと。 Chari(C): ところで瓢箪子供に鶏が糞を掛けてるよ。ああ、本人がやって来るだろうよ、あんた。 Mu: 私は、その日を待ちます。そいつがやってきたら、私はそいつを取り除きます(そいつの要求をかなえます)。 C: そいつは私を救ってくれるかね、しかし。 Mu: そいつは男ですか? C: その日に、そいつが(要求が満たされないと知って)うんざりすれば、お前にもわかるだろうよ。 Mu: ああ、そいつがやって来れば、私は即、そいつに癒やしの術を差し上げますよ。けっして遅れません。

892 (ギリアマ語混じりのやり取りは続く)

Chari(C): ああ、それもね、あちらで遠方でだよ。決してここじゃない。そいつはとっても遠いところにいる。たとえお前たちがここで、近くで彼に癒やしの術を与えるとしても、彼は遠い所にいる。あの山々のなかにだよ。 Murina(Mu): はあ、では、ゆっくりとゆっくりとですね。 C: ところでね、へえ... [End of the Cassette]

893 (ギリアマ語混じりのやり取りは続く)

Murina(Mu): はあ、では、つつがなきことを、そして解きほどき、あの者たちに目をお配りください。彼ら調える者を。私たちがことを終えたら、ベマドゥンダに参ってまた再会し、言葉を交わし合いましょう。 Kayamba Player(KP): あなたには与えられるでしょう。あなたが回復し、回復し、この癒やしの術をご覧になりますように。 Chari(C): 癒やしの術がどこにあるって? (チャリ笑いだし、しばらく笑い続ける) KP: そのとおりです、あなたはすでに(癒やしの術を)お持ちです。でもそれは求められ、さらに増えるでしょう。まずは、私たちはあなたが蝿追いハタキを握って、人々(のキブリ53)を取り戻しに行き、ゆっくりと連れ戻してこられるよう、願います。 Mu: さて、はい、私はあなたにあなたの癒やしの術を差し上げます。ゆっくりと、そしてしっかりと。あなたは誰にも憎まれていませんよ。私の友よ、あなたはこの癒やしの術が出るのを見ることになるでしょう。ただ色々な問題もあるのです。私は揉め事に囲まれています。どこにも行く手段がないほどでした。自分が生まれてこなければよかったのにとも考えたほどです。でも腹を閉じた(子供が産まれる時期を過ぎた)母でしたが、私をちゃんと産んだのです。彼女は、私は子を産むよと語りました。私も同意しましたよ、あなた。こうして私がいるわけです、私の友よ。

####憑依霊ドゥルマ人登場 894 (チャリ、カルメンガラ(kalumeng'ala48)の歌を歌う)

ハヨー、私はカルメンガラと呼ばれている 災難に137巻き込まれてしまったよ、お母さん 私はカルメンガラと呼ばれている 内の問題も知っている 外の問題も知っている お母さん、私は尋ねられる 私はカルメンガラと呼ばれている もしお前が男なら、来るがよい138 (一連の、憑依霊ドゥルマ人の歌、続く(書き起こしなし))

(ひとしきり皆、踊った後に、チャリとムリナの掛け合いが始まるが、うっかりして録音開始が遅れる)

Murina(Mu): はー、さて、あなたは「こちらはどんな具合ですか?一緒に踊りましょう」とおっしゃった。(なのに)今、突然ここに排便したくなったなんて。 Chari(C): わしは、随分以前にやってきた者じゃ。わしは一人前の大人だぞ、あんた。もしあんたらが、わしを邪険にあつかうのなら、そんなら、わしは完全に立ち去ってしまうからな。 Mu: 言葉を交わして、仲良くなる(合意し合う)ことですよ、あなた。 C: いやいや、わしらはもうずっと前に、同意し合ったぞ。

Murina(Mu): さらに申しますと、私もあなたのご要求をしかと知っております。 Chari(C): はあ、いったいいつになるやら。もうわしは疲れてしまったぞ、もう。 Mu: いったい何に疲れたと、私の友よ。まだ歩んでいる途上の者は.... C: ここではトウモロコシの練粥(wari125)は食えんのか、紅茶だけか。 Mu: ねえ、我慢しましょうよ。あなたは仕事を手に入れますよ。 C: トウモロコシの練粥の話じゃぞ。わしは疲れてしまった。 Mu: あなた、疲れないでくださいよ、あなた。疲れているのは私みたいなもの、でもあなたじゃない。あなたは、あなたの仕事(が与えられるのを)お待ちくださいよ、私の友よ。 C: 仕事って何じゃ? Mu: 癒やしの仕事じゃないですか、以上です! C: どんなことじゃ?お前が一番望んでいるものを言うてみろ。 Mu: 私はまず癒やしの術がほしいです、そして耕作、そして子供です。 C: お前、子供が欲しいんかい。あいつらとってもガキなやつら(おそらく憑依霊たちのことを指している)、あいつらも子供だよな。わしが声を掛けたら、あいつらはやってくる。

Kayamba Player(KP): まあ、彼ら、今日はやって来るでしょう。明日になったらあなたの議論にうんざりして、立ち去ってしまうでしょう。 Chari(C): なあ、わしは遠方からやってきたんだぞ。 Murina(Mu): 私は知ってますよ。あなたが遠方から来たことを。そして私は近くにやってきました。 C: 問題は山積みだよ。もし私が連日しゃべり続けるとしたら、私はまるで腐った奴(ろくでもない人)みたいだろう。 Mu: 畑のまさに耕作割当て分ですよ、あんたが耕したら、その割当分は耕し終わります(どんな問題もいつかは終わるものだ)。青銅(shaba(スワヒリ語))(のように強固で)、棍棒(のように固い)、そのものの(強健な)子供が、手に入りますよ(生まれますよ)。 C: お前さん、まるでキングフィシュの肉みたいに、議論をつかまえるじゃないか。 Mu: その子、私はその子のために人々を捕まえておくんですよ。そして、例の施術師自身も確保済みにしておく。私はすべての問題を調えさせてほしいんです。その後でムグタさんのところに行かなければ。 C: じゃあ、あの(憑依霊が要求している)杖(mudat'a139)はどうする。じゃあ(憑依霊が要求している)ムコバ(mukoba58)はどうする。

Murina(Mu): まあ、例の杖は、私は他の仲間(施術師)たちといっしょに、差し上げたいと思ってます。また、まずはあちらの彼ら(施術師たち)の所に行って、彼らに話して... Chari(C): で、挙げ句、お前は願い事を言えば、「私は言うことはすべて終わりました」なんて言う。 Mu: いったい何が終わったと? C: お前、唱えごとするとき、お前は子供が欲しい、ばっかり言うじゃないか。問題はうまく行かなかったのかい、もしかして。 Mu: あなた方の要求されていることを、まだ終えていないんですよ。もしあなた方が私に要求なさるのなら、だったら、ちゃんとどんな風にそれをするのか教えていただきたいのです。もしそれがちゃんとわからないのなら、はたして私がちゃんと調えているのか、そうじゃなくて、私は調えたつもりでできていないのか、わからないでしょう。ああ、それじゃあ、相互理解も成立しないでしょうが。 C: おや、みんな、おならばかり。みんな便意を催しているんだな。 Mu: 排便したいのは、あなたじゃないんですか? C: 誰がだって? Mu: あなたです。

Chari(C): はて、排便するのは、普通、食べ物を与えられたからじゃないかい? Murina(Mu): ああ、でもあなたはいったい何をお食べになると?この辺りでは農耕はできないのに(旱魃のせいで)。 C: じゃあ、わしのすることは、排尿だけじゃ。 Mu: この辺では、人々は機械で製粉されたトウモロコシ粉の練粥(wari wa chumani140)を食べているんです(不作のせいで)。でもあなたは機械製粉の練粥は召し上がらない。 C: なに?お前ら、畑仕事しないのかい。 Mu: 収穫がないんですよ、この辺りでは。ヴリ(vuri 小雨季)もすでに不作です。 Kayamba Player1(KP1): この辺りでは、ミルク抜きの紅茶とパパイヤだけ。 Kayamba Player2(KP2): しかも固い(パパイヤ)。 C: (よく聞き取れないが、誰か(もしかして私?)を指して自分の子供だと言っているらしい) Mu: あなたの子供じゃありません。たしかに色白ですね。でもあの子は他人の子供です。 C: ああ、お前ら、私が彼のことを知らないと言ってるな。 Mu: あなた方がご存知のあの人です。

Murina(Mu): ああ、あなたはたくさんの子供をお持ちだ、あなた。 Chari(C): わしは生んだよ。 Mu: あなたはお生みになった、このように。 C: そうじゃ。そしてわしには、たくさんの子供がいるんじゃ、あんた。 Mu: いやいや、行く先々で手に入れた子供。そいつらは厄介ですよ。 C: いいや、どうしてだ?そいつらが私を埋葬してくれないとでも141。私は人の子だよ、あんた。ああ、わしはもう立ち去るよ。もう立ち止まりますまい。 Mu: 棍棒の(ように強固な)子供を、私は差し出しますよ。 C: もう立ち話もしないよ、わしは。なんと追い出されるのさ。別の奴ら(憑依霊たち)がやって来る。 Mu: 何者たちですか、また。 C: さて、例の問題も到来するに違いないね。 Mu: ああ、私は人々(憑依霊たち)が仲直りしあって、互いの言い分に耳を傾け合うことを願いますよ。 C: ああ、連中はまったくまったく仲直りさせられないよ、あんた。仲直りさせられない。

Murina(Mu): ろくでもない連中。でもそいつらにも、私が同じように調えて差し上げるってわかってほしい。 Chari(C): 別の連中は、あっちで喋っているよ。 Mu: あっちで喋っているその連中は、何が望みなんですか? C: 排便したいのさ。 Mu: 便意を催している? C: さてさて、わしはここを立ち去るよ。わしも排便しに行くよ。お前たち、ここでは排便しちゃいけないって言ってないかい?私はここでは排便しないことにするよ。やれやれ、イスラム教で溢れている142。逃げてった奴(憑依霊)は葉っぱ(makodza143)だよ(薬液(mavuo41)を欲しがっていた)。そいつは(要求が叶えられるのを我慢して待っていたが)すっかり疲れてしまった。昔からいる奴なのに、あんた。 Hamamoto(H): まだ疲れてませんよ。ちょっとうとうとしていただけです。(私に言われていると勘違いして、的はずれな発言をしている) C: (ムリナ氏に向かって)あちらでは疲れている。あんたに本当のことを言わせてくれよ。わかるよな、違うか? Mu: ところで(瓢箪を)持っていったのは誰ですか? C: 女が持っていったんだよ。さて、お前に言わせてくれ、おお。治療しなさいって、お前にもう言ったよな。だって、ひどい状態だよ、あんた。

Chari(C): (瓢箪子供の一つを指して)こいつじゃないかい、あんた。 Murina(Mu): それじゃないです。 C: これだけど、お前がすごく気に入っているお前の(瓢箪子供)だろう。それ、知っているよな、でも。 Mu: 知っています。 C: 今、お前がここを去っても、それのことを覚えているよな。 Mu: はい、覚えています。 C: さて、それ(瓢箪子供)が、そういう状態であるようにと。(妖術使いによって)お前はガンジ144の中に置かれていた。お前がそんな状態にいるようにと。お前が、まるで事態について考えられる者ではないかのようにね。というわけで、(妖術使いは)更に事態をさらに深刻にした。(そんな状態で)お前は(富を)どうやって手に入れられるというんだろう。さらに問題は憑依霊(の問題)とも混ぜられてしまった。(占いに行っても、そこで見えるのは)憑依霊ばかりだ(本当の原因である妖術は影に隠されてしまっている)。 Mu: 本当はそうじゃない(憑依霊の問題じゃなくて妖術の問題)のに。 Mu: (小屋の裏手で調理を担当している女性に向かって)子供たちはほっておいて、その子たちにもお茶を与えてやって。あなたは少しお休みください。子供たち(施術上の)よ、トウモロコシの粉は手に入れそこねました。トウモロコシの粉は手に入れそこねました。 (演奏再開、歌は書き起こされず)

憑依された女性に対する唱えごと

902 (憑依状態になった女性に対する唱えごと)

Chari(C): さて、穏やかに。あなたムルング子神(mwanamulungu145)。ペーポー(p'ep'o146)、バルーチ人(bulushi151)、クァビ人(mukpwaphi152)、キツィンバカジ(chitsimbakazi100)もご一緒に。やって来て、こんな風に唱えごとばかりされている、などとお考えにならないでください。「われわれは、毎日、唱えごとをされるだけで、自分たちに与えられる物はなにもない。ただただ唱えごとされ続けるだけだ」などとおっしゃらないでください。 そうではありません。肝心の「物」が見当たらないのです。物を手に入れるためには稼ぎが必要です。そして今、子供たちは稼ごうとしても、何も得ないのです。もしかしたら、皆さま方が子供たちの幸運(baraka153)を捕らえて(封じて)しまわれたのか、私にはわかりません。人は、稼いだら、手に入れるものです。それこそ、歌(wira108)をお与えする時なのです。今、子供たちは、ただ当惑しています。手に入るものが何もないのです。 OK! 穏やかに、あなたムルング子神、ペーポー子神(mwana p'ep'o146)、バラワ人(mubarawa154)、サンズア(sanzua130)、バルーチ人、クァビ人、天空のキツィンバカジ(chitsimbakazi cha mulunguni100)、池のキツィンバカジ(chitsimbakazi cha ziyani100)、地下世界のペーポーコマ(p'ep'ok'ma wa kuzimu155)、池のペーポーコマ(p'ep'ok'ma wa ziyani155)、ガラ人(mugala161)、ボニ人(muboni162)、ダハロ人(mudahalo163)、コロンゴ人(mukorongo164)。

903 (唱えごと、続く)

Chari(C): 私たちは申し上げます。人とは、仲間のために開かれたンゴマに参加する者。行って、憑依状態になり、機嫌よく踊って、そして立ち去ります。立ち去れば健康そのもの。今私は望みます。この者がここを去れば、健康そのものでここを去るようにと。行って手鍬を握り、畑を耕す。(私は望みます)子供たちのために幸運を解きほどいてくださることを。どうして今、購入されたすべて(家畜)が、死んでしまう、購入された物が永らえない。そしてこの、何かを手に入れることそのものも、大騒ぎと、ため息。 (こんな有り様では)あなた方にいったい何を調えて差し上げられるでしょうか。子供が、まずは(収入を)手に入れる。子供が手に入れれば、そこであなた方も、調えて差し上げられるようになるのです。でも、もし子供たちが手に入れなければ、さて、その後で、あなた方はいったい誰に調えてもらえるというのでしょう。今は、この者が健康に立ち去りますように。争いはございません、御主人様。彼女がここを去っても、あなた方が行って彼女の身体を壊し、壊しに来ることがございませんように(彼女が全身の痛みに苦しむようなことがありませんように)、御主人様。 もしかしたら、彼女が私に過ちを犯したのでしょうか166。全く何も手に入らないというわけじゃない。そうでしたら、ごめんなさい。私は私の妻がつつがなきことを願います167。 (カヤンバ奏者たち、演奏を開始する) C: まだよ!私、まだ唱えごとしてるのよ。 Kayamba Player(KP): そうなんだ!

904 (チャリ、別の女性に対する唱えごと)

Chari(C): どうか、おだやかに、おだやかに。このような時間にお話することもなかったでしょう。私がお話するとすれば、ニャンブーラ(女性名)さんのためです。ニャンブーラ、この者はンゴマにやって来ました。ンゴマにやってきたところ、この世に憑依霊をもっていない者などおりません。でももし人がンゴマの場で、あんなふうに憑依状態になると、楽しく踊ること、そしてそれが済むと、健康に(つつがなく)立ち去るものです。 サラマ、サラミーニ170の健康そのものを。さて、御主人様、あなたムルング子神、ペーポー子神、バラワ人、サンズア、バルーチ人、クァビ人、どうかおだやかに。 どうか、おだやかに、私たちは言います。穏やかにと申すためにやってまいりました。しかしながら、ここにお出でになり憑依なさったのは、この方、マサイ人です。そして今、ここを立ち去ろうとなさいません。この者(ニャンブーラ)は身体を折り壊され、壊されしてしまいます。家に帰り、家に行ったら、すっかり健康であること。もしあなた方の歌((wira108)を望んでおられるの)でしたら、あなた方にお差し出しいたします。今、私はゾンボさんを必要としています。彼がここを去り、街道に出たら、1000シリングを拾いますように。(そのお金で)あなた方のための歌を置いて差し上げられるでしょう。(そのときには)皆さま方、お出でになり、夜が明けるまでお踊りください。

905 (チャリの唱えごと、続き)

Chari(C): しかしながら、今は彼女が健康に立ち去りますように。争いはございません、私の兄弟たちよ。なぜならお金は、木の葉ではありません。木の葉であれば、人々はすぐにもしごき採って、ンゴマを開催しあうことでしょう。でも、今は、(お金は)稼がれねばなりません。そしてこの稼ぐことは、仕事を通じてです。お金は、もはや見ることができません。ちょっとした旅(モンバサに行くなど)でも、500シリングかかります。 どうか御主人様。私たちは皆さま方の足元に身を投げ出しております。争いはございません。今は、彼女が行って健康でありますように。ゾンボさんが、仕事でお金を手に入れますように。ムバヤさんが、2万シリングを拾いますように。彼こそがゾンボさんの父親にほかなりません。そして私の息子(施術上の)なのです。 Dzombo(Dz): 家では、ムバヤの妻のためのンゴマ、私の妻のためのンゴマ(の約束)があります。子供のためのンゴマ(の約束)も、また付け加わりました。私はどうやってあなた方の(施術上の)子供に対するンゴマを開催すればよいというのでしょう。 C: 私たちは拒みませんよ。さあ、ところで、何が悪いというんでしょう、お父さん。 Dz: じゃあ、わたしに500シリングください。私があなた方の子供のためのカヤンバを開きましょう。最後に彼女がンゴマを打ってもらって以来、あなた方は彼女に「お静まりください(お気の毒に、お悔やみ申します)」171をあたえようとなさらない。(さらに必要とされるンゴマについて)どんどん172お話しされるだけ。

Chari(C): じゃあ、お父さん、あなたが来てお話し(立案、計画)してちょうだい。だって、もしあなた方がお話しにこないなら、私の方からどうお話ししろっていうの? (カヤンバ演奏再開、以下2曲のみ書き起こされている) (シェラ(shera83)の歌) ヘー、瓢箪、ヘー、私は、驚いた、ヘー、瓢箪 ヘー、瓢箪、ヘー、私は、驚いた、癒やしの仕事 落ち着いて、ヘー、ウェー、お母さん 癒やしの術は、家には、無くなっちゃった 参考

Murina(Mu): 踊りなさい。このンゴマはあなたの「月のンゴマ」です。随分、久しぶりですから。喜びをもってお踊りください。そして解きほどいてください。

(マサイの歌)

ヘー、へー、私は苦しい ウェー、お母さん、槍と盾を握って 私の家の中で、誰が殺されたの、ムァマディ...(以下、聞き取れない)

Dzombo(Dz): サラマ、サラマ。仲間のために開かれたンゴマを聞いて、やって来るのは、よいことです。 Kayamba Player(KP): 施術師の方々、ご傾聴ください97。 People: ムルングの。 Bekpwekpwe(B): さあ、あなたがそうおっしゃるとしたら、私のヤギは?173 Mawaya(Maw): (チャリに対して)お母さん、あなたの病気が治りますように、癒やしの術が解きほどかれますように。 KP: あなたの病気が治りますように、癒やしの術が輝きますように。だって、彼女は痩せこけていますから。以前はこうではなかった。(外に出されずに)残っている霊たちも、いつかは終わりますよ。私が最後(施術上の子供の)にいます。私はいまや一人前の大人ですので、私は弟(妹)がほしいのです。 B: その弟ができたら、その兄は何という名前になるんだい? Maw: 姉はンドゥレンゲ、彼はゼンゲさ。 [End of Cassette]

考察

演奏された歌については、ほとんど書き起こしをせず、憑依霊(チャリに憑いた)とムリナ氏を含む周囲の人々とのやり取りの書き起こしが中心であるが、はっきり言って何が展開しているのか、ほとんどわからないだろうと思う。参加していた当の私にも、ほとんどわからなかったくらいだから。

チャリとムリナの夫婦に引き合わされて、その日のうちに同行した日中のカヤンバで、見かけた覚えのある顔が、この日の「月のカヤンバ」にも何人かいたが、その名前もまだ知らず、ほとんど顔なじみのいないカヤンバに独りでやってきて、はっきり言って私は途方に暮れていた。

さらに、このカヤンバの1週間後に交わした雑談の中で明らかになったのだが、チャリのようにたくさんの憑依霊をもっている者に対するカヤンバで起こりがちとされている、霊たちの殺到という問題がある。霊たちが殺到して、互いに妨害しあい、歌である霊を呼んでも、それを邪魔する霊が先にやって来て本来の霊が出てくることを妨害し、自分の歌が演奏され要求を聞いてもらえるまで立ち去らない、などということが起こる。これも、見ている方としては、何が起こっているかわからないことになる。

以下の考察は、調査時点では知り得ず、後で知った背景知識などを踏まえたもので、当時の私の理解(無理解)とはかなりズレている。

後にわかったことだが、この「月のカヤンバ」はチャリにとってはかなり久しぶりの実施であったらしい。翌週(実際には翌月に延期されたが)開催予定だった、チャリを憑依霊ディゴ人(mudigo82)、シェラ(shera83)、ライカ(laika174)、デナ(及びニャリ(dena & nyari189190)で「外に出す」大掛かりなンゴマ開催を控えて、チャリの憑依霊たちにその実施について周知するためのものだということだ。しかし、後述するように、霊が現れて話を始める都度、チャリに子供ができない問題が繰り返し持ち出されていた。ムリナ夫婦と「施術上の子供」たちにとって憂慮すべき問題として共有されていたと思われる。

冒頭の唱えごと

カヤンバ演奏を主導する筆頭演奏者・独唱者(ngui122)による唱えごと。 録音は途中からで短いものだが、「月のカヤンバ」の趣旨をよく踏まえている。憑依霊たちに、やってきて機嫌よく踊って満足したら休み、帰って行って欲しいと言っている。それぞれの霊がもっている要求については、語らないでほしい。ただし集まっている人間たちの誰かが何か問題をかかえているのがわかったら、助言して欲しい、などと都合の良いお願いをしている。

霊とのやり取り: 夜中の休憩前

冒頭での「お願い」にもかかわらず、霊はときに不機嫌で、自分の叶えられていない要求について語ったりもする。

ムルング 最初のムルングの一連の曲で、チャリは憑依状態になる(ゴロモクヮする)。不機嫌で、なぜか演奏者たちに対して怒っている様子。しかし機嫌よく踊れと説得されて、自ら歌い、踊る。歌が気に食わなかったのだろうか(知らんけど)。

一連の憑依霊たちの曲が演奏された後(全てでチャリは機嫌よく踊っていたが、ゴロモクヮしていたかどうかは見ただけではわからない)、突然手を上げて歌を停止させ、自らジンジャ導師の歌を歌いだす。この歌は一般には全く知られてはいない。ワタシ的にはチャリが自作(作詞・作曲)した歌なのだが、チャリは夢の中でジンジャ導師本人から教えてもらったのだという。チャリの「施術上の子供たち」はすでにこの歌をよく知っており、すぐにフォローに入る。 ジンジャ導師(mwalimu jinja76)の正体だが、当時は別名「憑依霊ガンダ人(muganda191」、その実体は「世界導師(mwalimu dunia3)」だとも言われていた。でも本当のところ曖昧。カリマンジャロ(kalimanjaro192)だったりもした。いずれもこの地域では、チャリ固有の霊たちなので、(当時の私にとっては)どうでも良かったのだが。一方、ムリナ氏は「世界導師」の正体が実は憑依霊ペンバ人の筆頭であるジャバレ導師(mwalimu jabale2)だと考えていたくさい。 その後、この「世界導師」のアバター(?)たちの正体は、セゲジュ人だったり、ギリアマ系のサンズア(別名ピーニ)だったりと、変遷していくのだが、そもそも「正体」という概念が憑依霊にあてはまるのかどうか、いささか疑問ではある。 ここではジンジャ導師の言語はガンダ語だとされている。ガンダ語ではコミュニケーションできないということで、どうやら(なぜか)ギリアマ語(実際にはギリアマ語混じりのドゥルマ語)で会話することになっていたようだ。チャリの占いを司る霊だということで、ムリナたちは、集まっている人々の問題についてジンジャ導師に占ってもらいたいらしい。 しかし、気分を害してしまったのか、ジンジャ導師は「ガンダ語」でわめき始める。当然誰にも理解不可能なのだが、ムリナはあたかもジンジャの言葉が少しわかっているかのように、ジンジャが「子供」を害している妖術攻撃について語っていると解釈し、妖術使いが誰か教えてほしいと迫る。 当時の私には、こうしたやりとりは全く理解不能だったのだが、ムリナはいきなり、チャリの「施術上の子供たち」をジンジャに紹介し始める。それぞれが「ガンダ人」っぽい名前をもっている。後にわかったことだが、ンドゥレンゲは当時のチャリの一番弟子ともいえるキジさん(この「月のカヤンバ」での第一ムテジ(muteji71)を務めた、チャリが当時その土地に小屋を建てさせてもらっていたムァンザ氏の妻)、ンデンゲは歌い手の筆頭独唱者(ngui122)マワヤ氏、ゼンゲは年下ではあるが父(マワヤ氏の実父の弟)B氏である。ここでの最大の問題はゼンゲ氏に「弟」ができないという問題なのだが、これは弟といっても施術上の弟ということになる(最後の冗談めかしたやりとり(DB907)からもわかるように)。もっとも当時B氏も妻との間に新たに子供ができないことを悩んでいたらしく、実際、後年出産祈願の瓢箪子供を差し出す施術を行っている。 ずっとあとになってわかるのだが、このカヤンバの背景として、より現実に問題だったのは、ムリナとチャリの間に何年経っても子供が生まれないという事実だった。実はタブもムチェンザラも、チャリと別れた前夫との間の子供で、ムリナとチャリの間には10年以上もたって、いまだ子供がいなかったのである。当時、そんな事情を私は知る由もない。チャリの「腹」の病気というのは実はこれだった。憑依霊どもがずっとチャリの腹を封じてしまっており、妊娠したと思っても子供が育たない(とチャリたちは言うのだが)のも、憑依霊の仕業とされてきた。しかしムリナは妖術が関係していると強く疑っていた、ということらしい。この時点では、私にはそんな事情はわからない。 結局、ジンジャ導師はその原因となっている妖術使いについて知らないと答えを拒み、そこに居合わせた彼女の別の施術上の子供であったズマ氏の妻の生まれたばかりの赤ん坊のトラブルについての占いを始める。いつものチャリの鮮やかな占いである。 その後、ジンジャ導師と居合わせた人々との間でコミカルなやり取りがなされる。ムリナが再度もとの問題に引き戻そうとするが、ジンジャ導師は、土を食べたいなどとコミカルなやりとりでいなし、自分以外にすでにたくさんの要望を叶えられていない憑依霊がここにやって来ていると告げ、そいつらのための曲を演奏してやってくれと言う。

ジンジャ導師が退出しかかったとき、なぜか突然憑依状態になったムリナ氏が、「アラビア語」(当然、その場にいる誰も理解できない)を延々とわめき始め、ローズウォーターをがぶ飲みしながら、スワヒリ語中心の唱えごとに移行。内容はあきらかに相手をイスラム系の憑依霊とみなした語りである。当時の私には、当然、何がなんだかわからないが、後々の知識から判断すると、実はアイデンティティがまだまだ曖昧だったジンジャ導師の、別人格のような扱いをされていた、イスラム系の霊の頂点にいると(ムリナ、チャリの理論ではみなされていた)世界導師とその仲間のイスラム系の霊たち--この時期にはムリナはさらに世界導師の正体が実は憑依霊ペンバ人の仲間であるジャバレ導師であるという独自の解釈をしていた--に対する唱えごとである。11月24日の雑談でムリナが説明したとおり、ジャバレ導師が他の憑依霊たちを妨害していたのであった。

霊とのやり取り: 夜中の休憩後

マコロウツィク(makoloutsiku77)の後は、多くの霊の曲が次々と演奏されていき、人々もチャリも機嫌よく踊っていたが、ギリアマ語をもっぱらしゃべる霊(おそらくはピーニ(pini129)と、チャリのもっている霊のなかでももっとも剽軽で人々の笑いを誘う憑依霊ドゥルマ人(muduruma47)が、ムリナや他の施術上の子供たちと、長々とよくわからないやり取りを行った。

ギリアマ語を話す霊(おそらくはピーニ)

ここでもチャリ自身が、突然歌を先導することで、霊が出現した。先のジンジャ導師の場合は「ガンダ語」が始まるまではギリアマ語混じりのドゥルマ語でやり取りがなされたが、ここでは最初からギリアマ語のみのやり取りである。ムリナがこのギリアマの霊に相談し、ギリアマの霊がいろいろ教えてやっているという構図である。もちろん、彼らがいったい何の話をしているのか、当時の私にはまるで見当がつかなかったのは、言うまでもない。 ムリナとチャリ夫婦は自分たちの施術師としての今後について、込み入った多くの計画を持っていた。チャリには多数の憑依霊がすでに現れており、その多くが叶えられていない要望をかかえていた。それをまだ伝えることすらしていない霊たちも多数いた。さらにまだ現れてすらいない霊たちも多数いるということだった。この日のカヤンバの2週間後に、二人からこうした計画の一端を聞くことができた。そこでは翌月に行われる予定の憑依霊シェラ(shera83)、ディゴ人(mudigo82)、ライカ(laika174)を「外に出す」ンゴマと、それが済んだ後に行ないたいイスラム系の憑依霊ペンバ人(mupemba45)を「外に出す」ンゴマが語られている。前者はこのギリアマ語をしゃべる霊とのやり取りの中でも言及されている。その2つはおそらく優先順位の高いものだったのだろう。しかしこのギリアマ語をしゃべる(おそらくはピーニ(pini129)であろうと思われる)霊は、自らに癒やしの仕事が早く与えられるよう、しきりと催促している。 興味深いのは、このギリアマの憑依霊は、チャリやムリナら施術師がこだわる施術のやり方の詳細にこだわらない、そうした規則はどうでもよいという見解をもっているらしい点である。ンゴマを開催する前にかならず設置せねばならない「鍋治療(nyungu38)」や、しかじかの定まったビーズ飾り、その他についてそれらが癒やしの術にとっては本質的ではない、やってもやらなくてもどうでもよいことだという、おそろしく過激な主張である。鍋やビーズ飾りが施術の知識をお前に教えてくれるわけじゃない。癒やしの術の知識を「語ってくれる」のは鍋やビーズ飾りじゃなくて、「頭」なのだ、つまり憑依霊が直に人の頭の中に告げ、教えてくれるものなのだという、一種の「原理主義」みたいな話だ。ふだんやたらと施術のやり方の詳細にこだわり、規則に厳しい(他の施術師たちを規則から外れているという理由で、しばしば辛辣に批判する)チャリの口からこうした発言が出てくるのはびっくりだ。あ、しゃべっているのはチャリじゃなくて、チャリに憑いているギリアマ語をしゃべる霊なんだけど。 これを書いている、現在の時点でも、このギリアマ語をしゃべるおそらく憑依霊ピーニだろうと思われるギリアマの長老とのやり取りの、すべてを私が理解できているわけではない。1989年の時点で、ムリナとチャリ、そして彼らの「施術上の子供たち」が共有していた文脈的知識が私に欠けていたことは、どうしようもない事実で、また現在においてそれらを獲得することは永遠に阻まれている。フィールドワークなんてのは、そんなものだ。

憑依霊ドゥルマ人

憑依霊ドゥルマ人は、憑依霊の中でももっとも厄介な霊の一つである。無礼者で自己中心的、他の憑依霊のための治療にも割り込んできて、邪魔をし、自分のための治療をまずは要求する困り者である。しかしその要求を拒むと、病人を苦しめる。補足しておくと、憑依霊自身がなぜ自分が引き起こしている病気の「治療」を求めるのかというと、ンゴマや鍋治療について解説した際に述べていたように、それらの治療は患者の身体に働きかけるものというよりは、患者の病気を引き起こしている憑依霊たちに対する歓待、饗応、ごちそうなのである。単純な場合、憑依霊はそうした饗応を要求して、それを伝える手段として患者を病気にしているわけだ。 憑依霊ドゥルマ人が厄介なのは、その要求の呵責なさである。そして他の憑依霊が施術に寄って饗応を受けていることに簡単に嫉妬し、それを妨害するばかりか、自分に対する饗応を執拗に要求するところである。 一方、カヤンバやンゴマに登場するドゥルマ人は、無礼で礼儀知らずの田舎者として登場する。洗練された今日のドゥルマの礼儀すら守れず、人前で平気で排便、排尿したがり、その都度、ンゴマに集まっている人々の顰蹙と笑いを買う。田舎者なので、売店で買えるトウモロコシ粉で作った練粥を拒み、ちゃんと臼で搗いて石臼で挽いたトウモロコシ粉で作った練粥にこだわり、野草の煮物をおかずとして要求する。容器も木をくり抜いて作ったお椀じゃないと受け入れない。 田舎者で、洗練されておらず、礼儀をわきまえず、平気で汚いことをするドゥルマ人は、ある意味で、洗練されており、清潔好きで、汚いものを嫌うイスラム系の霊たちの対極にいる。イスラム系の霊が気難しく、不機嫌で、いつも怒っており、容赦ないのに対して、ドゥルマ人は、コミカルで、場違いで、冗談好きである。憑依霊ドゥルマ人が、ドゥルマの人々の自画像だとすると、自己卑下が半端ない気がするのだが、別項でも触れたように、ドゥルマ人が登場すると、人々は自分たちを「ディゴ人」であるかのように応対するのが面白い。 チャリのンゴマに登場するドゥルマ人も、こうしたドゥルマ人の属性をしっかり見せてくれている。いきなり排便したいとか言い出したり。それまでのジンジャ導師や世界導師(?)、ギリアマ語をしゃべる霊に見られた、施術師と施術上の問題を話し合ったり、要求を突きつけ合ったりといったシリアスなやり取りは、ほとんどなく、コントのような展開。最後は、ムリナがどのようにして妖術使いに攻撃されたのかを指摘して去っていく。

明け方の盛り上がりと憑依した女性たちへの唱えごと

その後は、いつものように大盛りあがり。「牛追い人(murisa193)」、憑依霊ガラ人(mugala161)、ライカたち(laika174)、ディゴ人(mudigo82)、シェラ(shera83)、マサイ人(masai194)などなど、次々と演奏され、人々踊りまくる。ゴロモクヮして倒れてしまう人も何名か。 憑依霊と施術師らが延々とやり取りする場面がそれなりに長いそれまでとは打って変わって、ひたすら歌と踊りの時間だ。実は憑依霊と施術師のやり取りは、内容的には意味深なのだが(憑依霊ドゥルマ人ですら)、カヤンバ的にはそのやり取りに加わり、あるいは取り巻くように真剣に耳をすませているコア・グループ以外は、ちょっと盛り下がる時間なのである。それに比して、夜明け前のこの時間は、ひたすら盛り上がる。チャリもよく体力がもつとこちらが驚くほどテンション高い。私も、カヤンバを渡されて(マイ・カヤンバを作ってもらうのは後の話である)、演奏に参加するよう言われる。リズムを外してしまうんじゃないかとビクビクもの。はずすとメチャ目立つ。 調査という観点からは、情報量は少なく、むしろ仮眠をとりたいくらいの時間帯なのだが、演奏される曲のメモすらとらず、つられて盛り上がってしまう。 はげしくゴロモクヮした二人の女性のために、チャリが急遽唱えごとをして、彼女らを小屋に連れていき休ませるという場面以外は、最後まで盛り上がりは続いた。

終了後は、マハムリと紅茶の簡単な朝食が、集まった人々に振る舞われた。その後、進行を補佐したムテジ(muteji71)、カヤンバの歌い手や演奏者らに少額の謝礼(fungu197)が渡された。飢饉の年であったため、本来は「月のカヤンバ」のための食材の提供や、募金が「子供たち」には期待されていたが、集まりは悪く、多くはムリナ夫婦の持ち出しとなった。集まった人々の間でのいざこざも、謝礼の分配を巡っての論争もなく、和やかなうちに終了したカヤンバだった。

注釈

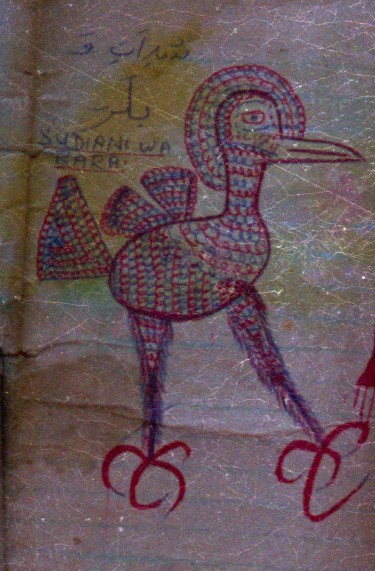

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

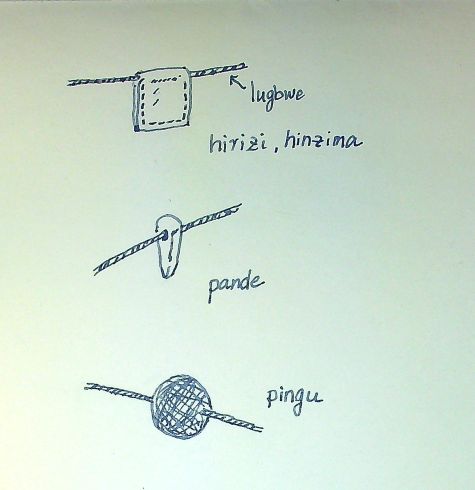

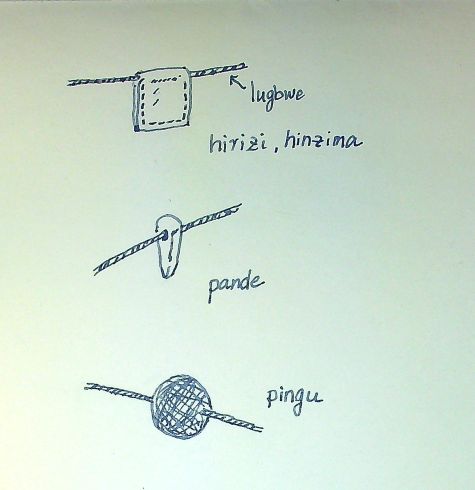

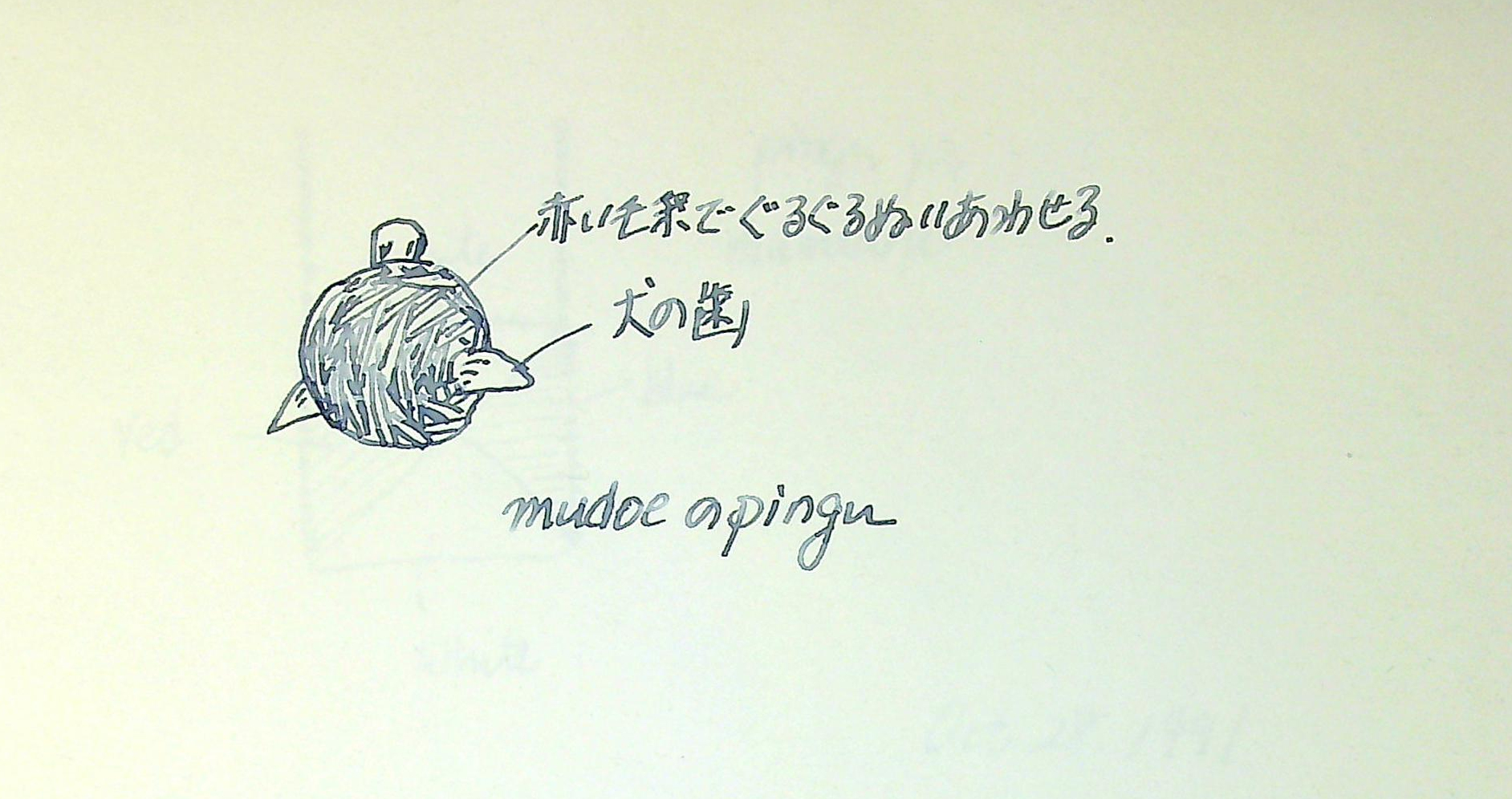

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩