バハティの除霊のカヤンバ

(注意: 以下のウェブページはどのように読んでもよいのですが、メインは録音書き起こしを日本語に訳したテキストで、日記の抜粋、フィールドノートはこのテキストに対するコンテキスト情報として読んでいただけると幸いです。)

目次

概要

(日記より抜粋)

Nov.8, 1989, Wed1

朝から激しい雨。13:30現在、ぬかるんで街道が通行不能の状態で、朝から一台のバスもまだ通っていない。日曜日もこの状態だと少々困る2。14:00 Ngome(Chonyi3の)の妻Bahatiに対してkayamba ra gafula(別名 kayamba ra ngudungudu)。nyama wa kuusa5のkukokomola9を初めて実際に見る。... 14:00 直前になってNgome氏本人が彼の第4夫人Bahatiのkayamba ra gafula(ngudungudu)をこれから実施すると告げに来た。Bahatiの子供(1歳)が病気で、病院で手術するも、おもわしくない。Ngome氏はmburuga42に行き、それがnyama wa kuusaたちの仕業だと言われた。そのため急遽kayambaが開かれることになったとのこと。カタナ君は...参加できないので、いつものように私一人で出向く。 なんと、Kalimbo43も呪医の一人として参加。最初Bahatiがなかなかgolomokpwa45せず、Ngome氏がkuhatsa47する場面も。単なるkulola nyamaだと思って、あまり期待していなかったのだが、予想していたのとは違う展開にびっくり。ほとんどメモが取れなかったので、帰宅後、急いで整理して書く。

データの提示について

ここで紹介する除霊(kukokomola)は、別の論考(浜本 2001)で紹介、分析された数年間にわたる人々の解釈の変遷の歴史のなかの1エピソードを構成する儀礼である。この全体の流れの中では、この除霊は単に失敗した治療のエピソードでしかない。そこでは登場人物にはすべて仮名を用いている。

今回のウェブ化プロジェクトでは、日記、フィールドノート、書き起こしデータは、原則として編集を加えずそのまま提示する方針でやっているので、こまかく突き合わせて調べる人がいたら、仮名で紹介されていた人物の実名がわかってしまうことになる。ただ、すでにこの出来事から30年以上が経過しており、実名判明の影響は軽微であろうと思われる。とくに憑依霊関係は、妖術などとは異なり、人間関係にかかわるスキャンダラスな問題とは無縁であり、誰かの不名誉になる話でもないので、その限りでは匿名化にはもともとあまり意味がなかったのかもしれないし。

「除霊(kukokomola)」とは

これについては「除霊」についての総説のページにざっと目を通していただきたい。

そもそも大多数の憑依霊たちは、除霊の対象にはならない。憑依霊の多くはニャマ・ワ・ムウィリニ(nyama wa mwirini)10、つまり「身体の霊」であり、たしかに面倒くさく厄介な存在ではあるが、憑依霊の施術師たちの手を借りて、交渉が可能な相手で、その要求を満たしてやることで、比較的安定した友好的な(?)関係を維持することができる。

こうした憑依霊たちは、自分たちの要求をかなえてもらうために人に憑いて、その人を病気にはする。そして施術師がその霊と交渉し、要求を聞き出し、それを叶えることによって病気は治る。憑依霊の要求に応じて、宿主は憑依霊のお気に入りの布を身に着けたり、徹夜の踊りの会で踊りを開いてもらったり、さまざまなことを行う。憑依霊はこのように宿主の身体を借りてお気に入りの布や所持品を身につけることを楽しんだり、踊りを楽しんだり、好物の鍋をごちそうになったりする。子供も(瓢箪の形をとるが)もてるし、さらには「治療」の仕事すら楽しめる(この場合、宿主は憑依霊の要求通り自ら施術師にならねばならない)。「身体の憑依霊」と呼ばれるのは、こうした存在である。ただ彼/彼女らは宿主から切り離したり、追い出したりすることはできないとされる。

それに対してある種の霊は妖術使いによって送りつけられてきたものである場合があり、放置すると宿主やその子供たちを殺してしまうので、除霊しなければならない。そもそもこうした霊と宿主が共生することなど考えられない。これらは「除去の霊(nyama wa kuusa5)と呼ばれる。このわかりやすいケースの霊は、端的に「薬の霊(nyama_wa_muhaso)」と呼ばれることもある。妖術は、典型的には妖術使いが「薬(muhaso)」を使役しておこなう攻撃だからである。

一般の(施術の知識が乏しい)ドゥルマの人々は、両者をクリアカットな対立するカテゴリーとして語るかもしれないが、施術師たちにとってはグレーゾーンがある。一部の「身体の霊」として扱われうる憑依霊であっても、宿主を不妊(不能)にしたり、生まれてくる子供を殺してしまったりといった具合に深刻な害を宿主に及ぼす場合があり、そうした場合に限り除霊の対象となることがある。イスラム系のスディアニ導師(mwalimu sudiani27)や、ブッシュの人食い怪物ゴジャマ(gojama15)、ムァハンガ(mwahanga、字義通りには「葬式(服喪)の人」を意味する55)などなどがそれだ。さらに、憑依霊の施術師が治療対象としないニューニ(nyuni22)あるいは「上の霊(nyama wa dzulu23)」と呼ばれる、その多くが「鳥」である霊は、幼児にヒキツケを引き起こしたりすることで知られており、その治療を専門にする施術師がいる。憑依霊の施術師が、自らも霊にとり憑かれ、霊の要求によって施術師になる者であるのに対し、ニューニの施術師には誰でも、お金でその施術を購入することでなることができる。大きな費用がかかるわけでもないし、子供がヒキツケを起こすのはさして稀なことではないので、父親や母親が念のためにその施術を買って、自らニューニの施術師になっている場合もある。しかしこれらの「上の霊」が女性に憑いて彼女の生む子供を片っ端から殺すようなことになると、これは普通のニューニの施術師の手には終えない。除霊を専門とする施術師のお世話になることになる。ニューニの施術師が、さらに除霊の施術を手に入れるかもしれないし、妖術関係の治療をする妖術の施術師(あるいは「薬」の施術師)が、除霊の施術をレパートリとしてもっている場合もある。憑依霊の施術師が、除霊も行うことは、私の身近な施術師に限ってはない。前者が憑依霊とうまくやっていくこと、憑依霊たちと交渉し良好な関係を築くことを得意としている(?)ことを考えると、当たり前のことかもしれない。

目的

今回の「突然のカヤンバ(kayamba ra gafula)」の目的は、高齢のンゴメ氏の第4夫人である若い(当時19歳)バハティの病気の子供の治療である。バハティはンゴメ氏と結婚して以来、すでに2人の子供を生後すぐに失っている。そして今、彼女の1歳の3人目の子供が再び重い病気になった。人々は彼女の子供の立て続けの死は、彼女に憑いている霊の仕業ではないかと疑っていたらしい。彼女がもっている憑依霊が彼女の母乳を「駄目にした」せいだと、したがって、バハティ自身を治療しないと子供は回復しないだろうと。しかしバハティは病院での治療を主張した。病院では開腹手術までして原因を知ろうとしたが、医者は手術をしてもそこに「なにも見つけることができなかった」という(ムチェムンダお婆さん談)。

そこでンゴメ氏は占いに行き、子供の病気がバハティに憑いている「除去の憑依霊」の仕業であると告げられた。バハティはすでにカヤンバを経験しており、他の霊の可能性も排除できない。本当に「除去の霊」の仕業かどうかを確認する必要がある。というわけで「突然のカヤンバ」の開催目的は「憑依霊を見る(kulola nyama)」ことだと私たちには知らされていた。しかし、ンゴメ氏の屋敷に行ってみると、そこには除霊の施術師も来ており、もし本当に「除去の霊」の仕業であるなら、その場で除霊してしまおうということだったらしい。それほど事態は急を要していた。

主な参加者

バハティに他の霊も憑いている可能性があるということで、そこには普通の憑依霊の施術師も参加していた。私の友人、カリンボ爺さんだった。カヤンバ自体は、ほぼ屋敷の人びと中心の内輪の催しという感じ。

除霊の施術師(muganga wa kukokomola): カイングヮ(Kaingbwa wa Munga) 施術師(通常の「身体の憑依霊」の施術師 muganga wa nyama): カリンボ(Kalimbo wa Mwero) 患者(muwele49): バハティ(Bahati) 患者の夫: ンゴメ(Ngome wa Jefa) 補助をつとめる近所の女性: ムロンゴ(Mulongo, Mwadiga氏の妻) カヤンバ奏者(複数): カイングヮ氏の助手たち、およびンゴメ氏の屋敷の男性たち数名 その他: ンゴメの屋敷の女性たち、浜本

場所・日時

開催場所: ンゴメ氏の屋敷 日時: Nov.8, 1989, Wed, 15:00~18:30 カヤンバはもっぱら小屋の中で行われた。参加者総数17名(一応数えたが、途中に出入りあり)。

カヤンバの進行(フィールドノートより)

以下はフィールドノートから(DB 2046-2052)に転記された記述に基づく56 カメラはこの日、携行しなかったため写真はなし。この年の調査のテープはケニアから郵送中に紛失し、音声データもなし。現地で行った書き起こしデータのみ示す。

カヤンバ開始

15:00 すぎ kayamba57 が始まる。 ディゴ風に、mwarabu61 → mulungu62 の順で始まるが、muwele (Bahati) がなかなか golomokpwa45 しないため、muwele の夫である Ngome 氏によって kuhatsa が行われる。

開始の言葉~憑依霊アラブ人の歌7曲演奏後の問答 ドゥルマ語テキスト(DB 738)

憑依霊アラブ人の歌1~7 ドゥルマ語テキスト(DB 739-745)

ムルング子神の歌1~5 ドゥルマ語テキスト(DB 746-750)

ムルング子神の歌5~9の間、施術師カリンボが憑依を急き立てる ドゥルマ語テキスト(DB 746-750)

ムルング子神の歌6~9 ドゥルマ語テキスト(DB 752-755)

踊らないムウェレについての協議 ドゥルマ語テキスト(DB 756)

キツィンバカジの歌1~2 ドゥルマ語テキスト(DB 760-761)

憑依霊サンバラ人の歌1~3 ドゥルマ語テキスト(DB 762-764)

憑依をうながすクハツァ

憑依しないムウェレに対し人々は、バハティの夫ンゴメにクハツァ(kuhatsa47)を促す 夫ンゴメ氏にクハツァを促す ドゥルマ語テキスト(DB 757-759)

Ngomeのkuhatsaの後、ズニ(dzuni68)が2曲演奏されるが、Bahatiは golomokpwa せず。 上の霊ズニの歌1~2 ドゥルマ語テキスト(DB 765-766)

ムァハンガ(mwahanga)で憑依

しかしその直後 mwahanga55 が演奏されると Bahati は激しく golomokpwa し始める。彼女にすっぽり被せられていた房つきの白い布が、頭の上にターバンのように巻かれる。 憑依霊ムァハンガの歌 ドゥルマ語テキスト(DB 767)

Mwahanga の除霊

旅立ち

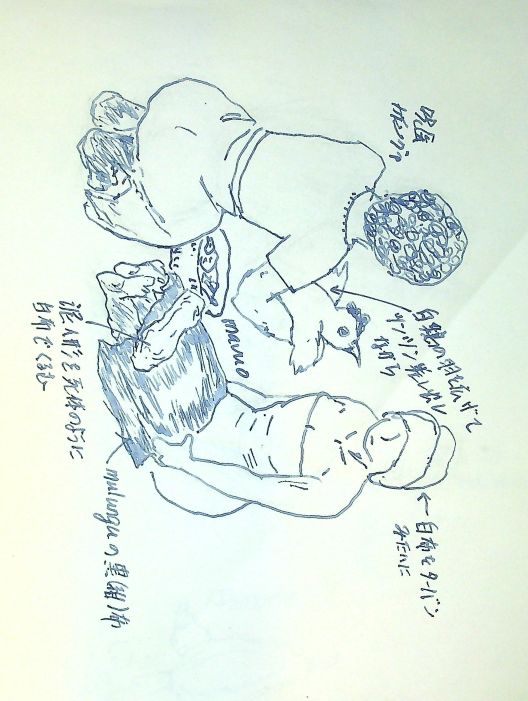

施術師Kaingbwa、Bahatiに出発をけしかける ドゥルマ語テキスト(DB 759) kukokomolaの呪医Kaingbwaは Bahati に safari tayari などとけしかける。Bahatiの前に投げ出した足の膝の上にムルングの紺色の布が広げられ、白い布で包まれた棒状のものがおかれる(後に泥で作った人形であることがわかる)。

Kaingbwa、白い雄鶏の翼を両手で広げもってBahatiにつきつけながら、safari tayari70 と執拗に繰り返す。Bahati泣きだし首を左右に振って抵抗しているが、いきなり膝におかれた白い包をもって小屋から走り出る。

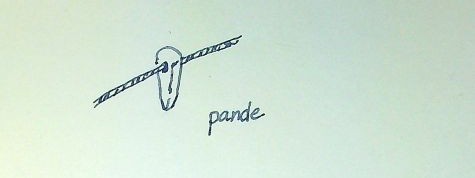

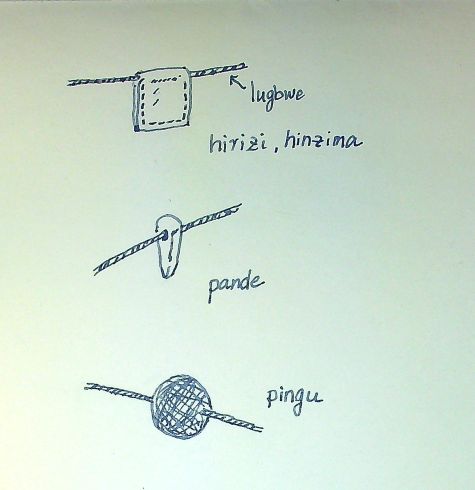

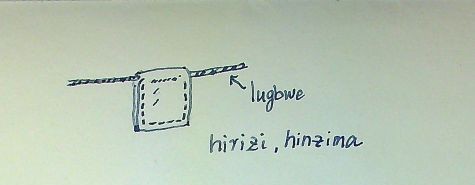

写真ないので、その場で描いた下手くそスケッチ(後で小屋で清書したけどアカンね

Mwahanga を閉め出す(ku-sindika)

(注: 一回目の除霊は私の心の準備ができていなかったので、遠巻きに見ることになり、ほとんど録音はできていない。フィールドメモは頑張ってとったけど) 呪医、カヤンバ奏者、人々(野次馬)は大急ぎで後を追いかける。Bahati は、走り出ると小屋から5m ばかり離れたところにうつ伏せに倒れる。私は近づけず、人垣の後ろから見るのみ。(聞き取れず)

カヤンバ演奏がつづくなか、呪医は白い包みを拾い上げ、それをBahatiの背中に何ヶ所か押しつけながら p'ep'o71 に去るよう告げる。(聞き取れず)

白い鶏を供犠し、コップの中に白い鶏の血を nyuchi76 と混ぜたものを作ってBahatiに飲ませる。(注:大声による指示のみ録音できていた) 呪医、彼女を座らせ、ndonga67 を彼女の頭の上に置いて、その lulimi77 を激しく上下させながら小声で ku-kokotera。(聞き取れない、録音できず) lulimi77 につけたndonga の中身を舐めさせ、また耳などに吹き込む。

その後呪医は muwele の名を呼びかけながら mavuo40 の液体をはねかける。 ややあって、muwele は正気に戻るが、ぼんやりしている。

呪医は彼女をたたせ、背中合せになり、その腕をとって自分の背中にストレッチさせるようにのせる。

そのまま小屋の前まで運んで、再び地面に立たせ、名前を呼びかけながら、再度 mavuo の液体を振りかけると、彼女は身振るいして正気に戻る。 Kaingbwaによる戸外での除霊 ドゥルマ語テキスト(DB 768)

カヤンバ再開

正気に戻ったBahatiはのろのろと小屋の中に入り、再びカヤンバが始まる。 ゴジャマ(gojama15)、マウィヤ(mawiya13)と演奏されるがBahatiに変化は見られない。 ゴジャマの歌 ドゥルマ語テキスト(DB 769) 憑依霊マウィヤ人の歌 ドゥルマ語テキスト(DB 770)

程なく彼女は dzuni bomu で再び golomokpwa し始めるが、演奏は止められる。 なんと chiryangona78として用いる泥人形の準備がまだできていない。 カヤンバは用意ができるまで中断される。 ズニ・ボムの歌1 ドゥルマ語テキスト(DB 772) ちょっと不満なンゴメ氏 ドゥルマ語テキスト(DB 771, 773-774)

男たち全員(ンゴメ氏と私以外)出ていって、泥人形作成を手伝いに。小屋の中の女たちは噂話に興じる。

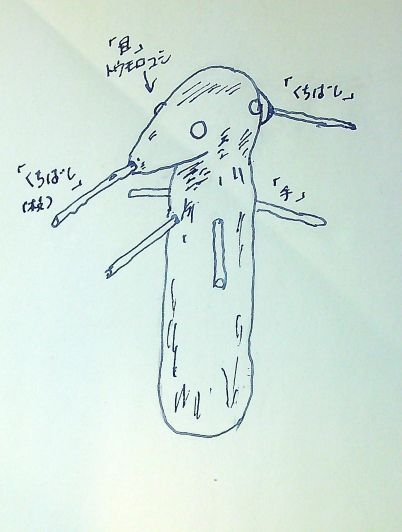

制作途中の泥人形を見に行った。カメラないので下手なスケッチで。枝が指しているだけの嘴や、羽(手)にも後で泥が盛られるはず。クチバシ2本、手4本。オスとメスが合体したもの

今回とは別の除霊で用いられたズニの泥人形。これは泥の上に彩色だけだが、今回用いたのには灰色と白の模様の鶏の羽がいっぱい指してあった

ようやく用意が整い、dzuni bomu68の曲が再開されるが、今度は muwele49 が golomokpwa45 しない。しばらく演奏を続けるが変わらず。 ズニ・ボムの歌2 ドゥルマ語テキスト(DB 772)

「身体の憑依霊」たちを試す

バハティの無反応をめぐって、議論 ドゥルマ語テキスト(DB 778-779)

そこで mulungu の布を被せ、nyama wa mwirini10 を試みることに。 mudigo79, muduruma80, ichiliku87 で golomokpwa45 する。 憑依霊ディゴ人の歌1~6 ディゴ人の歌1 ドゥルマ語テキスト(DB 783)

憑依霊ディゴ人に対する語りかけ(施術師カリンボ他) ドゥルマ語テキスト(DB 779-780)

muduruma のところでは、突然 muwele の態度が豹変し、ふてぶてしく、激しい身振り混じりで tsiricha と繰り返す。 natsoka kulembana kpwa vivyo tsiricha. という。 憑依霊ドゥルマ人の歌とドゥルマ人との交渉 ドゥルマ語テキスト(DB 780-781)

カリンボが憑依霊ドゥルマ人に霊に対して説得のmakokoteriで締めくくる 憑依霊ドゥルマ人、締めくくりの唱えごと ドゥルマ語テキスト(DB 781-782)

除霊の施術師kaingbwa氏、合流。ドゥルマに対する唱えごとを補い、シェラ(shera87)の演奏に入る。 憑依霊シェラとの交渉 ドゥルマ語テキスト(DB 794-796)

カリンボ、演奏中でのシェラとのやりとり ドゥルマ語テキスト(DB 794-795)

カイングヮによるシェラに対する締めくくりの唱えごと ドゥルマ語テキスト(DB 795-796)

除霊再開

(注: 今回の除霊は、施術師に密着して行動したので、ある程度録音できている。まあ、それほど重要な語りがなされていたわけではないが。)

再び Dzuni bomu が試みられ、今度は彼女はあっさり golomokpwa する。 ズニ・ボムの歌 ドゥルマ語テキスト(DB 775)

ku-kokomola が先と同じ順序で行われる。

泥で作った鳥の形をした人形が用いられる。kuku wa chiphangaphanga118 の羽根が人形一面に植付けてある。

彼女はそれをもって走り出し、mwahangaの場合と同様に小屋の外で倒れ、kuku wa chiphangaphanga が供犠され、その血が飲まされる。 Bahatiの頭に瓢箪を置いて唱えごと。 Mwahangaのときとまったく同じ、薬液撒き→正気に戻る手順で終了。 ズニ・ボムに対する処置(唱えごとと施術) ドゥルマ語テキスト(DB 797-798)

(全体に、何となく彼女が筋書にいやいや従って演じているような感じを受けた。個人的感想)

三番目 ズカ(zuka) の除霊は断念

もう一つの予定されていたズカ(zuka119) のkukokomolaを試みるが、人々は全体に投げやりな感じ。 除霊に必要な赤い鶏がないとのことで(実は、泥人形の chiryangona も用意できていなかったわけだが)人々、あっさりと除霊の継続を諦め、もう締めくくろうということになる。 ズカはすぐに断念し、除霊は中止 ドゥルマ語テキスト(DB 798-799) (カセットテープ終了)

締めくくりは「身体の憑依霊」で

(以下、録音資料なし(テープ切れ)) nyari107, laika90, 締めはまたmwanamulungu62 の順で演奏され、その都度バハティは肩を揺すりながら踊る。 laika の途中で別の女性が golomokpwa し、彼女の要求も一応きいてやる。 この過程はすべてカリンボがとりしきった。 mwanamulungu が終わり、players は外に出る。カリンボはバハティの頭に手を置いて、長々とkukokotera。バハティを立上がらせ、左右の腕を数回ずつ振り下ろし、左右の足を数回ずつ蹴り出すという、体操のようなことをさせて終わり。これはカヤンバのあとではいつも見られる体操。後は料金の交渉が始まる。

翌日、カリンボさんからカヤンバについて説明を受ける

(DB 2050-2052)

この日のカヤンバは、どの憑依霊が子供の病気に責任があるかを確認するための「憑依霊を見るカヤンバ(kayamba ra kulola nyama)」であり、急遽依頼された「唐突のカヤンバ(kayamba ra gafula)」だった。

カリンボは「身体の霊(nyama wa mwirini)」を担当する憑依霊の施術師、カイングヮ氏は、憑依霊の施術師ではなく「ニューニの施術師(muganga wa nyuni)」だが、除霊もできるし妖術系の治療もできる人。「除去の霊(nyama wa kuusa)」が見つかったら、緊急事態なので、その場で除霊するという手筈だった。

なおこの日のカヤンバはアラブ人から始まったが、これはディゴ式のやり方である。

当初バハティは一切の憑依霊にまったく反応しなかった。それは夫のンゴメ氏が、彼女の日頃の「口」(つまり悪い言葉)に怒りを感じていたためで、その心のなかの結び目(mufundo)が霊たちを縛っていたから。クハツァしたので、それは解決した。

占いで告げられた除霊すべき「除去の霊(nyama a kuusa)」は(1)ムァハンガ(mwahanga55)、別名ムセゴ(musego)、(2)ズニ・ボム(dzuni bomu68)、別名キルイ(chilui69)、(3)ズカ(zuka119)の3人だったが、ズカは結局いなかった。バハティは踊らなかったから。他に、一応、人食いのゴジャマ(gojama15)とマウィヤ(mawiya13)も見たが、いなかった。

「身体の霊」については、憑依霊アラブ人(mwarabu61)とムルング(mwanamulungu63)。この二人は霊を持っている人はかならずもっている霊なので、どのカヤンバでも演奏しなければならない。その他、キツィンバカジ(chitsimbakazi91)とサンバラ人(musambala120)。「身体の霊」で問題を起こしていたのは、ディゴ人(mudigo79)、ドゥルマ人(muduruma80)、シェラ(shera87)だった。とくに、ディゴ人とドゥルマ人は、除霊されるべき霊が出てくるのを妨害していた。彼らは他人のために(他の霊のために)開かれたンゴマが気に食わない。彼らのンゴマなどを約束して、おとなしくしているよう説得せねばならない。ニャリ(nyari107)とライカ(laika90)も見たが、彼らは特に問題をもっていなかった。ただ踊った。しかし、いつかはこれらの「身体の霊」のためのカヤンバを開いてやる必要があるだろう。

取り除かれた2人の霊と、除霊に必要な媒介物(chiryangona)について。

ムァハンガ

バナナの茎の断片を芯にして泥で人形を作る。屋敷の外の土の山(tsulu)から掘った土で作るが、泥を掘り出した土山には、この人形に合う墓が掘られる。人形は死体をくるむ白布で包み、ムウェレの脚の上に置く。ムァハンガは去ることに同意すると、この人形を抱えてこの墓のところまで走っていき、そこで意識を失い倒れる。 白い鶏を殺し、その血を与えると、ムァハンガは去るので、人形を墓に埋葬する。こうしてムァハンガはク・コタ(ku-k'ota121)され(その場所に打ち付けて動けなくされ)るので、二度と戻ってこなくなる。ムァハンガはク・シンディカ(ku-sindika「(戸を)閉ざす、閉め出す」)されたともいう。

ズニ・ボム 別名キルイ(chilui)。大きな鳥で、長いくちばしをもち、ヤギですら空へもちあげるほど。泥で人形を作り、白と灰色の混じった模様の鶏(kuku wa chiphangaphanga、カタグロトビ色の鶏)の羽で飾られる。オスとメスが一体になった人形。ムウェレはこの人形を抱えて走り出て、倒れる。鶏は殺され、その血を飲ませるとズニは去る。除霊終了後、この人形は道の分かれ目あるいはバオバブの木のもとに捨てられる。

考察・コメント

開催日時を前もって定めて催されるンゴマ/カヤンバとは異なり、緊急の必要によって開催される「唐突のンゴマ/カヤンバ」がいつもそうだというわけではないが、わずか4時間ほどの間にたくさんの内容が詰め込まれた、盛りだくさんのイベントとなった。

除霊(ku-kokomola)

メイン・イベントは、占いで幼児の病気の原因であるとされた3つの「除去の霊nyama wa kuusa」の除霊(kukokomola)であるが、一つの霊ズカ(zuka119)については実施できなかった。原因は除霊に必要な物(chiryangona78)である赤い鶏とズカの泥人形がなかったことだが、前者は開催者(ンゴメ氏)側の不手際、後者は施術師側の準備不足による。カリンボさんは、そこには触れず、バハティが「踊らなかった」つまりこの霊はいなかったという解釈をしている。

除霊されたムァハンガ(mwahanga55)は単に「身体の霊10」として普通に交渉できる霊でもあるが、深刻な被害を宿主にもたらす場合には除霊の対象となる霊であり、もうひとつのズニ(dzuni68)は、乳幼児を襲うニューニあるいは「上の霊」の一種で、異なる霊のカテゴリーに属するが、除霊の方法はほとんど同じであることがわかる。カヤンバで呼び出し立ち去るよう説得し、泥の人形(それぞれの霊の「子供」だとされる)を与えられ、血を飲まされて、宿主から完全に出ていき、泥人形を適切に処分して、二度と戻ってこれぬよう「閉め出す(ku-sindika)」。

「ムウェレが踊らない」問題

他のカヤンバの紹介の中でも触れたが、こうした催しの中で人々がトランス状態に陥る現象が驚くべきことであるのは、こうした憑依霊とのつきあいのあり方に馴染みのない外部の観察者にとってだけで、そもそも解離経験を生成する装置であるンゴマ(カヤンバ)でそれが起こることは人々にとっては当然期待できることで、むしろそれが起こらないことのほうが対処するべき、驚くべき問題なのである。ムウェレが踊らない問題(私が勝手に名付けてるだけだが)は、今回の「霊を見る」ための「唐突のカヤンバ」においても、解決すべき問題として出現している(というか、今回のカヤンバもその事例の一つとして上のリンク先で引用している)。

書き起こしテキストの和訳を読んでいただければわかるように、今回のカヤンバはムウェレのバハティにとっては3回目のカヤンバ経験なのだが、彼女の夫の老ンゴメ氏や近所の女性は、彼女が前2回でも同じように「身体を固くして」踊らなかったと述べている。ンゴメ氏に至っては「憑依霊はやってきていた」のだが「その踊り方に問題があった」と不思議な説明をしている。しかしもちろん施術師たち的には「身体を固くして踊らなかった」以上、どう考えても憑依していたとは言えない。

当時のワタシ的には、バハティが踊らなかったことは驚くべきことではなかった。彼女の母Bは夫がおらず、自分の母のところで暮らしていたが、バハティを生んだあと死亡し、バハティはその祖母Kに育てられていた。Kは当時はまだ圧倒的少数者であった熱心なキリスト教徒であった。バハティ自身はその祖母Kのような「本物の」キリスト教徒ではなかったが、Kが金曜ごとに自分の小屋で孫たちと一緒に開く「祈りの会」(というか「歌の会」)、では太鼓代わりのポリ容器のリズムに合わせて楽しそうに歌っていた。Kの家では病気治療を施術師にたよることは全くなく、もっぱら(当時は無料だった)キナンゴの町の病院にかかっていた。だからバハティがカヤンバで治療されること自体、気乗りがせず、そこで身体を固くしていたとしても、全く不思議ではなかったのである。でも、これは浅はかな理解。彼女は結局、踊ったからだ。それも、たくさん。

この日の「ムウェレが踊らない」原因として人々が問題にしたのは、近親者(今日の場合はムウェレの夫)の心のしこり(ムフンドmufundo54)と、憑依霊どうしの邪魔しあい、だった。前者にはンゴメ氏のクハツァで、後者は邪魔しているディゴ人とドゥルマ人を説得することで、対処がなされた。

正直に言って、この程度のことで身体を固くしていたムウェレがあっさり憑依状態になるというのは、私には意外というしかない。やっぱりまだ、あまりわかっていないのだろう。

憑依霊ドゥルマ人問題

Boddyは、北部スーダンのザール祭祀についての民族誌のなかで、憑依するザイラン霊たちについて、その外部性を強調している。「彼らは単に非人間的な存在であるのみならず、(ホフリヤティの住民にとっての)ホフリヤティ以外の民族集団の霊的対応物に属しているのである」(Boddy 1989: 165)、つまり異族の名前をもつ霊たちであると。で、これは東アフリカの精霊憑依概念に広く見られる特徴である。ドゥルマの霊たちの大部分も、異民族集団の名前をもつ者たちからなっている。憑依霊アラブ人に憑かれた者は、カヤンバの席でいきなりなんちゃってアラビア語で怒鳴りまくったりするし、ディゴ人ならディゴ語で、ギリアマ人の霊だったらギリアマ語で、白人の霊に取り憑かれると、いきなりWhy!とか20shillingとか叫ぶのだ。とてもおもしろい。 でも不思議なことに民族名をもつ霊の中に、なぜかドゥルマ人という霊がいる。ドゥルマ人が「ドゥルマ人」なる霊に取りつかれても、喋るのは当然ドゥルマ語だし、そもそも最初から自分自身ドゥルマ人なのだから、取り憑かれたところで素のままとなんの違いもないということになる。 ドゥルマに隣接するディゴ地域でも、ディゴの人々はディゴ人を名乗る霊に憑かれたりするのだろうか。当然の疑問だと思うだろう。でもサボリな私はドゥルマ地域での調査で手一杯で、ちょいと脚を伸ばしてディゴに行って調査という考えは、これっぽっちも浮かばなかった。遊びには行ったけど。 これが憑依霊ドゥルマ人問題、と私が勝手に呼んでいた問題である。霊は外部の存在という、東アフリカ社会で一般的な原則が、破れているという、現地の人々にとってはどうでもいい問題。

しかし、そのうちカヤンバで憑依霊ドゥルマ人が出現すると、それに対する施術師たちの応対に奇妙な語りが見られることがある、ことに気づいた。今回の「霊を見る」カヤンバにもそれがはっきり見える。 除霊しなければいけない霊ズニ・ボムの出現を邪魔している「身体の霊」の一人が「ドゥルマ人」だと気づいたカリンボさんが、カヤンバでドゥルマ人の歌を演奏させると、バハティはすぐに憑依状態になって、横柄な口調で「私ゃ役立たず野郎と呼ばれている。私は馬鹿なことしかしないのさ」と居直る。言うことを聞いてくれないドゥルマ人とひとしきり交渉した後、カリンボさんは「ドゥルマ人」にこんな風に話して聞かせている。

Kalimbo(Ka): (ドゥルマ語で)穏やかに、穏やかに122。あなたの話は、私たちはしっかりお聴きしました。あなたがおっしゃるのはこうですね。「私は捕らえたが、それは私のことが知られていないからだ。私は誰からも全然知られていない。私はこうしてディゴの土地にやって来たが、ブッシュに放っておかれている。私はこうしてディゴの土地に来たが、誰からも思い出してもらえない」と。さて、今、私たちはあなたにお静まりくださいと申します。あなたがたドゥルマ人は当地では知られておりません。ここはディゴなんですから。さてさて、あなたがこんな風に出て来られたので、今や私たちは、あなたこそがあれらの子供たちを捕らえている方だと知りました。というわけで、彼らをとき解いてください。

憑依霊「ドゥルマ人」を自分たちにとっての異民族にするために、自分たちが虚構のディゴ人になってしまうという離れ業である。

ワタシ的には一番の難問。

バハティ自身がキリスト教徒を自認していたわけではないが、彼女が当時としては珍しいキリスト教徒の家庭で育ったという背景から、私が彼女が「踊らない」ことを当然のことと理解していたことはすでに述べた。間違っていたが。しかし、単に踊るくらいならまだわかるのだが、彼女は踊ったり、ドゥルマ人になって(もともとドゥルマ人ではあるのだが)、いかにも「傲慢じゃないドゥルマ人はドゥルマ人じゃない(Muduruma atsiyena ngulu tsi muduruma)」という格言(?)どおりに横柄の限りを尽くしたばかりじゃなく、突然人形を抱えて走り出し、土盛りのところで意識を失って倒れる、などというワザとらしいシナリオに忠実に振る舞ったりできた、それも2度にわたって、というのは、どういうことだろう。 周囲の連中が期待してるもんだから、もう仕方なくやりましたよ、などということではあるはずがない。自分の子供の命がかかっているわけだから。2ヶ月後にその子が死んだときのバハティの取り乱しようを見ると、考えられない。 やはりすべては、バハティがそれらの瞬間には、実際に無礼者のドゥルマ人に乗っ取られたり、自分の子供を殺そうとしているらしい敵に乗っ取られたりしていたかのように見えるのである。ンゴマ(カヤンバ)を土地の人々が理解し経験するように理解するということは、こうした事実を受け入れることであるように思える。それはどのようにして可能なのだろうか。

結局は失敗に終わる

病院での治療が功を奏さなかった病気の子供をなんとか救いたいと、占いの結果に望みを繋いでのこの日の「唐突のカヤンバ」で、バハティに憑いているとされた3つの霊のうち、少なくとも2つについては除霊ができた。 しかし、結局このカヤンバは無駄に終わった。約2ヶ月後の1月15日に子供は息を引き取り、翌日の16日に埋葬された。その少し前に、ンゴメ氏は再度、別の占いをたずねたという。事件はその後、憑依霊の物語から、以前から伏流として潜在していた3つの別の物語へと分岐していくことになる。

書き起こしドゥルマ語テキストの日本語訳

(日本語訳 DB738-DB808) パラグラフ冒頭の数字をクリックすると、対応するドゥルマ語テキストを見ることができます。

Kalimbo(Ka): (途中から録音)....皆さま、この者をとき解きください。この者に(場所を)お譲りください。この者とご対面ください。どんな具合になるか、どうか御覧ください。私たちは、そう、皆さまの御座しますところにお祈りいたします。皆さま、どうかこの者をとき解きください。サラマ、サラミーニ123。 (憑依霊アラブ人の歌 1~7演奏) kayamba演奏者1(Pl1): 憑依霊アラブ人は彼女のなかには全然いないね。なに?この人、これまでに一度も扇いで124もらったことないのかい? Ngome(Ng): すでに試みたよ。 Pl1: もう試みたって? Ng: 霊はやってきたんだ、でもその踊り方に問題があった。 Mulongo(Mu): もしこの人が身体を固くしているのを見たら、憑依霊はやってきてるんだとわかります。もし身体がリラックスしてるのを見たら、憑依霊はいないとわかります。 Pl1: もしやって来てるのなら、私たちは、踊ってほしいね。身体を固くしてほしくないよ。だって私たちは踊ってもらいたいんだもの。とき解いてほしいんだってば。 (ムルング子神の歌 1~5演奏)

(憑依霊アラブ人の歌 1~7) 739 (憑依霊アラブ人の歌1)

癒し手(aganga)の皆さん ご傾聴ください 匠(たくみ mafundi127)の皆さん ご傾聴ください、ウェー、癒し手の皆さんの ご傾聴を (ここまでを2回繰り返し) 私は祖霊をクハツァ47します 慈悲深いムルング、ウェー 癒し手の皆さん ご傾聴ください 私は祖霊に祈ります 慈悲深いムルング、ウェー 癒し手の皆さんの、ご傾聴を

740 (憑依霊アラブ人の歌2) (スワヒリ語で)

ヨーヨー、アラブ人、私は神に祈願します 預言者の書 ムエレ(muwele49,この単語はドゥルマ語)は神に祈ります、お母さん 預言者の書 ヨーヨー、アラブ人、私は神に祈願します 預言者の書 ヨーヨー、アラブ人、私は神に祈願します 預言者の書、ウェー

741 (憑依霊アラブ人の歌3)

ヘー、忘れなさい、ヘー、忘れなさい アラビアのアラブ人 ヘー、忘れなさい、ヘー、忘れなさい アラビアのアラブ人 ヘー、忘れなさい、ヘー、忘れなさい アラビアのアラブ人 ホー、忘れなさい

742 (憑依霊アラブ人の歌4)

私は神に祈ります ヘー、忘れなさい ウェー、私は祈ります ヘー、忘れなさい 憑依霊アラブ人 今日、ウェー 私は神に祈ります エエ、忘れなさい

743 (憑依霊アラブ人の歌5)

ヘー、昇っていけ、アラブ人 浮き彫り刺繍の護符(pingu34)を縫ってもらいます へー、さて、アラブ人 浮き彫り刺繍の護符を縫ってもらいます どうして泣いているの、我が子よ、よしよし どうして泣いているの、我が子よ、よしよし

744 (憑依霊アラブ人の歌6) (solo)

港に、ウェー、アラブ人は港に 港に、ウェー、アラブ人は港に お父さん、あなたは身を引いた、ウェー アラブ人は、あちらの港に (以上を何度も繰り返す) (chorus) 港に、惨めな人 アラブ人は港に

745 (憑依霊アラブ人の歌7) (solo)

鏡をくださいな、自分を見たいから ヘエ、ヤシの木が、あんなにユラユラしている ヘエ、お前は私になじんだよ、ホワー お前は、いろいろで私を活気づけた ホー、ホー、ヤシの木が、あんなにユラユラしている なんとまあ (chorus) お前は私になじんだよ、ホワー お前は、いろいろで私を活気づけた

(ムルング子神の歌1~5) 746 (ムルング子神の歌1)

池にはムルング子神、ウェー 池にはお母さん お母さんに落ち着きなさいと言われました、ウェー ムルングの池に足を踏み入れなさいと エー、お母さん 小雨季の雨がやって来て 私の身体を消耗させました そう、池にはムルング子神 カンエンガヤツリが池に繁茂している

747 (ムルング子神の歌2) (solo)

急いで、そう、ムルング子神のように そう、ウェー、ヘエー 私(施術師)はムルングの大きな森に呼ばれています、お母さん 主のいる池には足を踏み入れないものです 施術師たちはそこに足を踏み入れます さあ、行きましょう、そう、ムルング子神 行きましょう、ウェー、へー (chorus) さあ行きましょう、そう、ムルング子神 行きましょう、ウェー、ヘー

748 (ムルング子神の歌3) (solo)

ウェー、お母さん、ムルング子神 なんと、ムルング子神の池 私は、お母さん、そんなにムルングを畏れています 降りておいで、私の子よ 客人が来ます (chorus) 私は、お母さん、そんなにムルングを畏れています 降りておいで、私の兄弟よ 客人が来ます

ハー、雨 雨が来る、畑の雨が ごらん、カンエンガヤツリお母さん、ムルング子神 私の布には、ウェー、ビーズ飾りが(周囲に)縫い付けられている (その布は)寝てしまった、私はいじめられた ムルングに祈ります (chorus) ハー、雨、ハー、雨 私の布には、ビーズ飾りが縫い付けられている

750 (ムルング子神の歌5) (solo)

ヨーヨー、ムルング子神よ、降りたて ほんとうに、ムルング子神、ハー、ホーワー、私の癒し手 お母さん、ムルング子神、ハー、ホーワー、私の癒し手、エー 私はムルング子神に尋ねます、ハー、ホーワー (chorus) 私の癒し手

(カリンボ、憑依を急き立てる) 751 (ムルング子神の歌1~5の演奏後)

Kalimbo(Ka): (ムウェレ、バハティに向かって)頑張って、頑張ってよ、あんた。子供が病気なんだよ。煮え立って129ください。やって来て、症状(chimako131)をごらんなさい。私は、この子に治ってほしいのです。 (カヤンバ演奏者たちに向かって)あんたらのカヤンバ、音が小さすぎ。 (再びバハティ(あるいはそのなかにいる憑依霊)に向かって)あんた、急いで。やって来て歌(カヤンバ)をご覧くださいよ、あんた。ごらんなさい、子供の体力が尽きてしまいそうです。私は、あなたの仕業だと知ってますよ、あなたムルング子神。 (ムルング子神の歌再開。ムルング子神の歌6、続いてムルング子神の歌7。しかし歌7は途中で止まる) Mulongo(Mu): 彼女も自分を奮い立たせようとしているのに。 (ムルング子神の歌8開始) (歌8の演奏中にカリンボ、バハティに踊るよう急き立てる) Ka: さあ、さあ、あんた、踊って。歌はあなたの歌ですよ、この歌は。 (ムルング子神の歌9) (歌9の途中でのカリンボの語り) Ka: さあ、あんた、ムルングの布はこれですよ。ビーズも調えてさしあげますよ。でも、それはゆっくりゆっくりとです。でも、今は踊ってくださいな。何に困っておられるのか、私に話してくださいな。もし、あなたこそがこの子供を苦しめているお方ならば、あなた。何を求めておられるのか、お話くださいな。すべて、調えてさしあげます。だから、来て踊ってください、あなた。私は、恥ずかしがり屋のムルングは嫌いですよ、あなた、私は。 (ムウェレは踊らず、歌は停止)

752 (ムルング子神の歌6)

太鼓が鳴っている、ホー、池では 太鼓が鳴っている (以上2回繰り返し) 子蛇が足鈴(nzuga132)を鳴らしている 太鼓が鳴っている、ホー、池では (chorus) 子蛇が足鈴を鳴らしている 太鼓が鳴っている、エー、池では

753 (ムルング子神の歌7)

ムルング子神、降りてこい、ウェー 癒やしの術の (演奏は途中で中止になる)

754 (ムルング子神の歌8) (solo)

ムルング子神が帰ってくる、池に踏み込め もしも思い出し、思い出して。 池に踏み込め ムルング子神が帰ってくる、池に踏み込め もしも思い出し、思い出して 池に踏み込め (chorus) ああ、我が子チャンガよ 池に踏み込め 癒しの術の(池に) 癒しの術の(池に)

755 (ムルング子神の歌9)

女性たち、マレラ(養う者)、お母さん、ムルング 癒やしの術の (途中で中断)

Kalimbo(Ka): ああ、ご覧なさい、あなた。あなたは困ったことをする。ほら、あなた、あなたは私の友でしょう?さあ、友よ、ご覧なさい。あなたはやって来たのに、私に何も話してくれない。それじゃ、私に何がわかると言うんです?ああ、捕らえているのがあなたなのか、それともあなたの仲間の誰かなのか、私にわかりましょうか?ムルング子神、私はムルング子神が恥ずかしがり屋133じゃないことを知っています。やってくるなり、どんどんしゃべってくださる。それがどうです。どうして、あなたはお馬鹿さんになるんですか。もしかしたら、あなたには何か欲しいものがある。さあ、その通りなのですか?もしあなたが話してくれないなら、あなたは誰に調えてもらえるというのですか。あなたは、愚か者ということになるでしょう、あなたは。 Mulongo(Mu): このカヤンバで、もう三度目なのよ。カヤンバを打ってもらっても、この人、身体を折りたたんでしまう(固まってしまう)だけなの。 Ka: (子供を食らう憑依霊が)彼女まで食べてしまうんではないかな。 Kayamba Player1(Pl1): 身体のなかにやってくるやつ(憑依霊)が、まだ到着していないんだよ。そいつがちゃんと来さえすれば、もういつでもOK。この人は、もうなんの恥もなくなるだろうよ。 Kayamba Player2(Pl2): 恥知らずなのは、憑依霊ディゴ人だってさ。でもこの人のディゴ人は、そんなふうにはならない。ただ、もっぱらこんな感じ(身を固くしているだけ)。 Pl1: 恥知らずのディゴ人といえば、ムサンブェニ地区134の連中だよな(冗談)。 Mu: だって三回目(のカヤンバ)よ。もしこれが初めての(カヤンバ)だっていうんなら、... (言い終わらないうちに、Pl1、憑依霊キツィンバカジを呼ぶリズムを打ち始める。そのまま、キツィンバカジの歌1~2、つづいて憑依霊サンバラ人の歌1~3が演奏される)

Kayamba Player1(Pl1): 憑依霊サンバラ人はいないね。 Kalimbo(Ka): (バハティの夫ンゴメ氏に向かって)何か言うべきことはないのかい? Ngome(Ng): 今日のことは、もうわし個人の問題ではない。こいつ(バハティ)自身の問題じゃよ。 Mulongo(Mu): (バハティに向かって)恥じらいはお捨てなさいな。あんた、どの子供も(バハティのすでに死んだ2人の赤ん坊のことも含めて話していると思われる)、扇いでも(カヤンバを開催しても)何の意味もないなんて思ってるんじゃないでしょうね。もし、あんた自身だけのためのカヤンバだったら、誰もここで問題にしたりしなかったわ。あんた独りで心ゆくまで格闘してればいいのよ。でもね、ごらんなさい。あんたの子供がたいへんなのよ。バタバタ(dugu135 ここではカヤンバのこと)を始めて以来ずっと、あんたは憑依霊を縛っている。もしかしたらその憑依霊が子供を苦しめているやつかもしれないのに。あんたはそんなふうにそいつを縛っている。 Woman: (ンゴメ氏に向かって)あなた、もし語るつもりがないのなら、あなた、自分の胸に唾を吐きかけなさいよ136。 Kaingbwa(除霊の施術師、Kai): (ンゴメ氏に)あなた、あなたが思っていることごとを、あなたは口に出すだけで良いんです。

Kayamba Player1(Pl1): だってこの人、憑依霊でいっぱいになってますよ。でも、もう少し頑張ってもらわないと。ンゴメさん、こっちへ来て。この人を、少しだけとき解いてあげてください。そうすれば... 兄弟よ、もし私たちがこうしてカヤンバをやっているのも、この子供の今の状態を戻そうと頑張ってるわけですよ。ねえ、ごらんなさいな、その子がどんな状態かを。 Kalimbo(Ka): ちょっと皆さん、静まってください。彼(ンゴメ氏)に語らせましょう。 Ngome(Ng): 私は多くは語りますまい、この人に関しては、お前という人に関しては、たくさんは。私としては、こんな風に語ります。この人(ムロンゴ)が先ほどおっしゃったように、このカヤンバがお前のためのものだったら、私はお前のことを放っておくだろうと。お前が身体をよじって、思い知ったとしても。しかし、子供だ。その子の現状のためなのだ。ここ(この屋敷)のもの、何もかもがこいつには気に食わない。お前には気に食わない。ありとあらゆることが。まさに昨日のことだ。偶然、こんなことを言ってるのを聞いた。「このヤギたちは、人のヤギだ。ウシたちも人のウシだ。私のものじゃない。」なにもかも、お前のものと言えるものは何もない。でもそれらこそ、お前を治療するものなんだ(それを売ってお前を治療するための金にするのだから)。それらによって、お前はこの屋敷にきちんと置かれている(困窮せずに暮らせている)んだぞ。

Ngome(Ng): 何かあるごとに、お前はそれらの言葉を吐いた。私は多くは申しません。でも、もしあの怒りの、あれのせいだったのなら(私の心のなかの怒りムフンド54が憑依霊を外に現れないように縛っていたのだとすれば)、憑依霊たちよ、たった今より、とき解かれるように。そしてその口(悪い言葉)の数々を彼女が捨て去りますように。私は、ほんのちょっとしたことを、外に出しました。私の心は平安です。すっかり、全部。この子供のために、こうして私の言うことはおしまいです。 Kayamba Player1(Pl1): とか言いながら、ほかの問題(怒り)を隠しちゃってたりしてね。 Kayamba Player2(Pl2): おまえ、(ンゴメさんに)何もかも全部ぶちまけてもらいたいのかい?お前がそれを引き受けるとでも? (しばらく冗談の応酬などでざわつくが、除霊の施術師の合図で、いよいよ除霊されるべきと占いが示した「除去の霊(nyama wa kuusa5)」の曲に入る)

(ズニ(dzuni)の歌1~2) (ズニ(dzuni68)ではBahatiは再び、憑依のなんの徴も見せなかった。ムァハンガ(mwahanga55)が続いて演奏される。驚いたことに、Bahatiはすぐに激しく身を震わせ始めた)

(除霊の施術師KaingbwaはBahati(=憑依霊ムァハンガ)に旅立ちをうながす)

Kaingbwa(Kai): (ムァハンガの歌が演奏される中)さあ、さあ、あんた。あんたは一昨日、昨日にやって来た。でも今日は旅立ちだ。さあ、さあ、あんた。旅はこれだ。今日だ。あんたの家に帰りなさい。さあ、旅だ。 (こうした台詞を何度も繰り返す) (患者は泣いて抵抗しているが,突然膝の上におかれた白い布にくるまれた人形 を抱えて外に走りでる.その後を施術師、カヤンバ演奏者が演奏しながら追いかける。)

(キツィンバカジの歌1~2) 760 (キツィンバカジの歌1)

キツィンバカジ、登れ、エエ 山に登れ ムルング子神 登れ キツィンバカジ、登れ、エエ 山に登れ 登れ

761 (キツィンバカジの歌2) (solo)

あなた方のお仲間、ホワー 池で太鼓を打ってもらっている あなた方の子供は泣いている 池で太鼓を打ってもらっている、エエ 私は、お母さん、キツィンバカジと呼ばれています この言葉、ウェー (chorus) お前は池に土を撒いている

(憑依霊サンバラ人の歌1~3) 762 (憑依霊サンバラ人の歌1) (solo)

歌いなさい137、 癒しの術、ウェー、匠(mafundi127)のみなさん 歌いなさい、癒しの術 御婦人は養う者 今日、やって来ました そう、歌いなさい、癒しの術 歌いなさい、癒しの術、ウェー 泣きながら訴える (solo) 御婦人は養う者、今日、やって来ました そう、歌いなさい、癒しの術

763 (憑依霊サンバラ人の歌2) (solo)

私は歌うよう言われました138139 癒しの術を歌うようにと (以上、2回繰り返し) サンバラ、エエ、私に歌わせて サンバラ、私は歌うよう言われました (chorus) サンバラ、エエ、私に歌わせて 癒やしの術を歌わせて (solo) 私は稲を耕します サンバラ、エエ、エエ、闘いよ (chorus) 私は稲を耕します、お母さん、ウェー エエ、闘いよ

764 (憑依霊サンバラ人の歌3)

大きな池にはワニがいる お母さんに水浴びするよう言われました アア、エエ、なんてこと お母さんに水浴びするよう言われました

(上の霊ズニの歌1~2) 765 (上の霊ズニの歌1) (solo)

子供が泣いています ダマ(ギリアマ人の女性名)よ、ウェー 驚いています、ホワー (chorus) 子供が泣いています ダマ(ギリアマ語の女性名)よ、ウェー 驚いています、ホワー (solo) アヘー、カヤ(kaya140)、ウェー、カヤ (chorus) アヘー、カヤ、ウェー、カヤ

766 (上の霊ズニの歌2) (solo)

なんてまあ、お母さんの小屋、(鶏を)追い立てます アア、エエ、今日、アラブ人は追い立て、追い立てない (chorus) 追い立て、追い立てない、夜が明けた、アラブ人

(憑依霊ムァハンガの歌) 767 (憑依霊ムァハンガの歌) (solo)

私はその人をウシで埋葬します、ホワー もう埋葬したの (chorus) おお、まだよ (以上、何度も繰り返し) (solo) お母さんは、 まだ(近親者に)死なれたことがありません 私は彼を埋葬しました (chorus) 私は彼を埋葬しました 彼はベンガンドゥさんの家に帰りました、お母さん 私は彼を埋葬しました エエ、まだよ

(Kaingbwaによる戸外でのムァハンガの除霊) 768 (施術師、コップがないことに気づき、大声でもってくるよう命じる)

Kaingbwa(Kai): おーい、ブチェ(人名)!コップもってきて。お茶を飲むのに使うあのコップだよ。 Kayamba player1(Pl1): コップを持って来いってば。空き缶(chikopo141)でもいいから、もってこいよ。 (施術師、白い雄鶏の首を切り、血をコップに注いで蜂蜜を加え、Bahatiに飲ませる) Jefa(J Ngome's son): その布を取り除けましょう。汚れてしまう。その大きい布。 (Kaingbwa、バハティを座らせ、瓢箪をバハティの頭に置いて、瓢箪の栓を上下しつつ唱えごと(聞き取れず)) (瓢箪の中身を栓につけて舐めさせる。瓢箪の口を目、耳、鼻、各関節部に当てて息を吹きかける) Kai: この人の本名は、この人の。 Woman(W): バハティです。 (バハティに呼びかけながら、薬液を彼女に振りまく) Kai: ハー、バハティ!ハー、バハティ! Bahati(B): う、うう。 (バハティ、ぐったりしている) Kai: ここに、外に何をしに来たんだ? W: なんだか、意識がぼんやりしているみたいね。 (Kaingbwa、バハティを立たせ、背中合わせに彼女を背負う、その状態でバハティの腕を上に引き上げて身体を伸ばさせる。背負ったまま小屋の前まで運ぶ) (小屋の前で、バハティを地面に立たせ、再度名前を呼びながら薬液を振りまく) Kai: ハー、バハティ!ハー、バハティ!ここに何をしに来たんだい? (バハティ、身震いして正気に戻る。) Kai: (バハティに)さあ、小屋にお入りなさい。(助手に)薬液を彼女に撒き終えたら、もう行きなさい142。

ゴジャマの歌 憑依霊マウィヤ人の歌 Kalimbo(Ka): 彼女の中にはマウィヤはいないね。

ああもう(maye143)!私は貶められている ゴジャマは食べられない 私はムァニュンバ(私の妻の姉妹の夫)に尋ねる。ああもう! ゴジャマは食べられない、エエエ。 ゴジャマは食べられない。 うん、そう、私は、そうムァニュンバに尋ねる。 ゴジャマは食べられない、エエ。

(憑依霊マウィヤ人の歌) 770 (憑依霊マウィヤ人の歌)

私は内陸部に行く マウィヤ、エエ お前は内陸部に行く、エエ ホーワ、マウィヤ

なんてまあ、ズニ・ボムはセセと言われました お母さん、私はその子を殺しさりました144、ウェー 泣くのはおやめなさい 歌をごらんなさい、お母さん バヤ(人名)の子供 待って、いまそいつを殺してしまおう、ウェー ズニにセセとお言いなさい

771 (カリンボ、ズニ(dzuni68)の歌を歌い始めるが、止められる)

Kalimbo(Ka): どうした?憑依霊ドゥングマレ(dungumale16)でも打ちましょうか、それとも? Kayamba player1(Pl1): 今、あれらの憑依霊たちは、見たところ、今のところ、あちら(外)にいたがってます(ここでカヤンバを演奏して憑依霊を呼んでも、来そうにないということ)。(あちらでは)彼らのための用意をしているところなんです(除霊に必要な泥人形を制作中)。あの物体(泥人形のことをほのめかしている)を、ここに置いてやれば、OKです。あちらで私たちは太鼓(実際にはカヤンバ)を打つことにします。他の憑依霊についても見てみようと。そいつらに必要なキリャンゴーナ(viryangona78)がないにしても、そいつらにも探りを入れさせてください。 Ngome(Ng): お前さんたち、現在、どの憑依霊とどの憑依霊を確保してるのかね? Pl1: ズカ(zuka119)と、このズニ・ボム(dzuni bomu68)ですね。だから、2人です。こいつらのモノを置いてやりさえすれば、こいつらはすぐに出てくると確信してます。 Ng: 2人いっしょにかい? Pl1: いえいえ。憑依霊それぞれに、別の物体が必要です。だって、一人はクチバシが長い。もう一人には長いクチバシがない。それが厄介なんです。

Ngome(Ng): それはあんたらの問題だろう。だって、あんたらが鶏を用意しておけって言うから、私はとっくに用意していたぞ。なのにあんたらはまだ(施術に必要な)物を調えていない(ズニ・ボムのための泥人形がまだ準備されていなかったことに文句を言っている)。 Kayamba player1(Pl1): そいつの鶏は、カタグロトビ模様のこれみたいなやつで。 Man(Ngomeの弟のKutsoma氏だと思うが、確信はなし): そもそもね、こいつ(ズニ・ボム)こそ、きわめて汚い(したたかに捕らえる)憑依霊だ。こいつこそ獰猛なやつだ。 Pl1: この鶏は、もしこのオーカー(mbuu145)で斑点をつけるなら。 Kaingbwa(Kai): 斑点の付け方を知っているなら、そう言って。もし知らないなら、そう言って。(Kaingbwa出ていく) Pl1: まずは、このとても獰猛なやつをチェックして、除霊しましょう。 Ng: 今あなたがおっしゃった、そのこと、その通りですよ。その汚い、汚いのをすべて、私は取り去って(除霊して)もらいたい。また別の場所に行って(別の占いにあたって)、同じ問題を、どうして(ちゃんと対処していないんだ)とか、言われたくない。 Man: そもそもね、あなたが占いに行って、たとえ、それが別の人の問題をうかがいにいったものであっても、同じくこの屋敷のお金が出ていくわけだけど、かならず、バハティの問題が指摘されるんだよなぁ。

Ngome(Ng): そして(占いの)施術師が言うんだ。「あんた、これらの問題、もう知っていたのか、それとも私が始めてですか」って。「ああ、すでに言われておりました」「で、おまえそれを調えたのか?」「いいえ。」(占いの施術師は)重ねて問うてくる。「私がお金をいただくことはわかっているよな?お金は彼(ンゴメ氏)のところにはもう戻らないよ。」 Man: どうしてこの人(バハティ)、まだ震えているのかな。カヤンバはとっくに止んでいるのに。 kayamba player(Pl1): ちがうよ。そいつ(憑依霊)だよ、あんた。 Woman: バハティ、バハティ、バハティ! Kaingbwa(Kai): (入ってきて)黒い雄鶏は手に入りますか。 Man: 憑依霊たちは、ずっと以前からだよ。あのもう一人の子供(バハティのすでに死亡した別の子供)も、同じようにやられた。その子たちが先なんだよ。そして今や、彼女の腹も(中にいた胎児を)やつら(憑依霊)が消してしまった。だって、そうじゃなければこんなふうに除霊できないところだったよ。妊娠6ヶ月くらいだったら、除霊はできなかっただろうよ。 (泥人形の用意が遅れているので、小屋の中にいた男たちは皆、その用意のために出ていき、小屋の中には女たちとンゴメ氏だけ(と私)が残る。私もちょっとだけ見に行く。)

ズニ・ボムはデデ(dede146)と言われました ムァムニャジ、ムァムニャジ、爪、まっすぐ伸びろ ムァムニャジ、ムァムニャジ、爪、まっすぐまっすぐ ズニ・ボムはセセと言われました お母さん、私はそいつを舐めます、ウェー 泣くのはおやめなさい 歌をごらんなさい、お母さん バヤ(人名)の子供よ 待って、いまそいつを舐めます、ウェー ズニにセセとお言いなさい

(キリヤンゴナの泥人形が用意でき,カヤンバ再開.ズニボム2の歌から) ドゥルマ語テキスト(DB 776) 776 ズニ・ボムの歌 (3歳くらい(?)の子供が小屋に入ってくる。いそいで追い出される(「上の霊」の攻撃をうけてしまうから))

Man: この年齢の子供にはその憑依霊はよくない Ngome(Ng): そもそも、それは今どきの話(昔はあまり気にしなかった)。でも、背負われている乳幼児は別。この年齢でもまだ。 (ズニ・ボムの歌の演奏続く。バハティは変化なし。Kaingbwa、泥人形を示しながら、「旅」をせきたてる) Kaingbwa(Kai): さあ、さあ、旅は今日です。私はあんたに今日だと示しました。旅は今日。さあ、さあ、遅れますよ、あんた。馬147は準備OK、これ。さあ、さあ、さあ、さあ。遅れますよ、あんた。ンゴマは今日です。馬も準備OK。さあ、さあ、もう遅れてますよ。旅は今日です。あんたの家への旅は今日です。どうしてあなたは反対するんですか。 (バハティ、全く変化せず。ズニ・ボムはあきらめて、続いてズカ119の歌の演奏を始めるが、依然として、バハティに変化なし)

ワドラ、ドー ワドラ、ドー 憑依霊ペンバ人の大きな池 ラドラ、ドー (以上、何度も繰り返す)

(無反応のバハティを巡って、議論) ドゥルマ語テキスト(DB 778-779) 778

Man(Kutsoma?): この人(バハティ)は、随分前から泣き始めてた。私はそいつはズニじゃないと思う。 Kayamba player1(Pl1): じゃあ、なんていう憑依霊だい? Man: なあ、この人はどんな風に打たれていた(カヤンバが演奏されていたときの様子)?ずっと、自分を引きこもらせてた。お前さんが、(泥人形の準備で)いなかったときもね。この人は背中がなにかにつつかれているって言ってた。憑依霊ディゴ人だよ。そいつこそ、まさにこの人の持ち霊だよ。 Woman: 他の(霊たちも)同じように出てこようとしていた。別の霊たちもいて、出てこようとしていた。でもそいつらも、この霊(憑依霊ディゴ人)が立ち塞がって、邪魔していた。 Ngome(Ng): 彼女のために(カヤンバを)打っていた人、あんたたちも、あの問題をこねるために(泥人形をこねて作るために)演奏をやめてしまった。 Man: そいつら(除霊されるべき憑依霊たち)全員、そんなわけでやってこない。準備はできているのに、やって来ても、力がないんだ。 Pl1: そいつら(除霊されるべき憑依霊)のなかには、「身体の憑依霊((nyama) a mwirini)」を驚かせてしまう(ku-shetuwa fr.(ス ku-shitua))やつもいるんですよ。もし言葉をしゃべるなら、あなた方全員が証人になって、すべてをしっかり聞くことになるでしょう。なにが間違っているのかを。

Man: 違いますよ。あなた方は(その問題が起きているとき)皆さん外でした(泥人形の準備で)、でも彼女は背中がなにかにつつかれると言っているのですよ。 Kayamba player1(Pl1): じゃあ、面倒を起こしている憑依霊を取り除いてしまいましょう。 (カヤンバ再開。憑依霊ディゴ人の歌1~6演奏。) ディゴ人の歌1 ドゥルマ語テキスト(DB 783)

(施術師カリンボ、憑依霊ディゴ人に語りかける) ドゥルマ語テキスト(DB 779-780)

Man(Kutsoma?): そいつとうまく合意してください。まずは、私のこの場所に、あなた来てください(字義通りには「まずは、私のこの場所をあなたに譲らせてください」)。 Kalimbo(Ka): (ほぼディゴ語で語りかける)御婦人、どうしたのですか、あなた?さて、私に話してくださいな。一緒にンゴマ57を楽しみましょう。ンゴマはこれです。仕事の場です。子供たちは病気です。あなたのせいじゃないとおっしゃるのですね。あなたはあなたの池で水浴びがしたいのですか。ここにはありません、御婦人。我慢なさい。あちらで(あちらの薬液で)水浴びなさい。あちらので十分です。あちらので十分です。オーケー。あなたには別の日に、たとえば明日にでも、明日にでも(明日をドゥルマ語で言ってしまったので、もう一度ディゴ語で言い直している)、あなたに調えて差し上げます。あなたにあなたの池39を調えてあげます。でも、この今は、あいつら他の人々に譲ってください。あいつらにに彼らの仕事をさせましょう。もし彼らが立ち去るのなら、立ち去らせましょう。おわかりでしょうか、でも?(スワヒリ語で)明日、あなたの池を調えてあげましょう。(780に続く)

Kalimbo(Ka): でも、彼らムァンガ24に、出かける暇をあげてください。あなたの仲間たちも行きたがってます。でもあなたが彼らを妨げてます。さあ、彼らを自由にしてやってくださいな。それだけ。でも、わかりましたか?私の仕事はあなたに慰撫を与えること。私はあなたにとき解いてくださいと申します。 Kayamba player1(Pl1): あなた方、一番獰猛な憑依霊はどれっておっしゃってましたっけ。あなた方自身が、それをどう扇ぐかご存知なんですよね。

(カリンボ、自ら憑依霊ドゥルマ人の歌を歌い出す。) ドゥルマ語テキスト(DB 780)

(バハティ、身体を激しく震わせている.) ドゥルマ語テキスト(DB 780)

Man(Kutsoma?): (バハティに)お前に言います。子供を治しなさい、お前、ドゥルマ人よ。子供を自由にしてやりなさいと、言います。そうしたら、お前の布を買ってもらえますよ。 ドゥルマ人の歌4 ドゥルマ語テキスト(DB 792)

Bahati(B): (憑依状態で、無礼な態度で)私ゃ、役立たず野郎と呼ばれてるさ、あんた。私ゃ役立たず野郎と呼ばれてる。私は馬鹿なことしかしないのさ。... (カリンボ、バハティ=憑依霊ドゥルマ人と小声でやりとり。カヤンバの音が大きすぎて ほとんど聞き取れない。「子供をとき解いてください」と言われて、ドゥルマ人は「いやだ、自由にしてやらない(tsiricha)」と繰り返している。)

Man(Kutsoma?): お前は、まさにドゥルマ人だ。お前こそ、その子(バハティのこと)を妊娠させたやつだな。その子を自由にしてください。そしてあの、人の子(バハティの胎内にいたが、その後、姿を消したとされている胎児)が、成長して固まりますように。 Kalimbo(Ka): (バハティに)ちょっと、聞きなさいよ、あんた。...(聞き取れない)... B: 私ゃ、手は引きませんよ、あんた。手は引きません。...(聞き取れない)...疲れたよ。騙されるのには疲れちゃったよ、あんた。 (カリンボ、演奏を止めるよう指示)

(憑依霊ドゥルマ人に対する締めくくりの唱えごと) ドゥルマ語テキスト(DB 781-782) 781

Kalimbo(Ka): (ドゥルマ語で)穏やかに、穏やかに122。あなたの話は、私たちはしっかりお聴きしました。あなたがおっしゃるのはこうですね。「私は捕らえたが、それは私のことが知られていないからだ。私は誰からも全然知られていない。私はこうしてディゴの土地にやって来たが、ブッシュに放っておかれている。私はこうしてディゴの土地に来たが、誰からも思い出してもらえない」と。さて、今、私たちはあなたにお静まりくださいと申します。あなたがたドゥルマ人は当地では知られておりません。ここはディゴなんですから。さてさて、あなたがこんな風に出て来られたので、今や私たちは、あなたこそがあれらの子供たちを捕らえている方だと知りました。というわけで、彼らをとき解いてください。あなたは、あの匠に来てもらって、あなたのためにお調え差し上げます。あなたの池39もお調えいたします。あなたは布149もお手に入れられます。お手に入れられます。あなたがあれらの子供たち、あの子らをとき解かれるからです。あなたがあの子らをおとき解かれるならです。そのときにこそ、あなたは調えてもらえるでしょう。ああ、もしあなたが、あんな風に人々を捕らえてしまったなら、いったいあなたは誰に調えてもらおうというのでしょうか、あなた。とき解きなさいな。私は申します。とき解きなさいと。もし本当にあなたドゥルマ人の仕業でしたら、とき解きなさいな。この人(バハティ)を、とき解いてください。そして子供たちが、どこに行っても、見られますように。さらにはそのご主人(ンゴメ氏)も、健康でおられますように。(782に続く)

Kalimbo(Ka): 手に入れてもらえますよ。手に入れてもらえますよ。あなたは、あなたの布をやがて与えられます。あなたの池39も与えられます。また、もし歌59でしたら、あなたの歌も、与えられることでしょう。夜を徹して朝になるまでの歌ですよ。でもこれらはゆっくりのことです。でも、まずは、あれらの子供に、意識をお与えください、あの子らに。ああ、もしあなたが彼らをそんな風に捕らえていては、彼らをどうやって救えるというのですか。それこそまさに、あなたに適うことです。ああ、人が子供を産むことで救われるというのは、そういうことですよ、思うに。あなたがそんな風に彼らに巻きついていては、どこに行っても光は見えません。彼らをどうやって救えるというのですか。もしあなたが調えてほしいというのでしたら、あれらの子たちをおとき解きください。(そうすれば)歌も手に入り、布も手に入りますよ。あれらの子たち、かれらをとき解いたことで。彼らをとき解いてくだされば、そのときにあなたも調えて差し上げます。もし、あなたが人々をこれからもあんなふうに捕らえるとしたら、あなたは誰に調えてもらえるというのでしょうか?さあ、とき解いてくださいな。私はあなたにとき解くよう申し上げます。もし本当にあなたドゥルマ人の仕業だとすれば。とき解いてください。この者をとき解いてください。 子供たちのためにも、長老のためにも、とき解いてください。ご主人の商売もとき解いてください。長老にもお金が手に入りますように。お母さん、ンゴマを打つにもお金がかかるのです。 (除霊の施術師Kaingbwa合流し、唱えごとを締めくくる) Kaingbwa(Kai): 長老は行った先で、何も手に入れない。賃仕事も見つからない。彼がやりたいと思う商売は、すべてうまく行かない。さあ、あなたのためにお調えするためのお金は、どこからやって来るというのでしょうか? 穏やかに、穏やかに。椅子148に行って、腰をかけて、おとなしくしていてください。ここは歌の場なのです。 (DB 794 に続く)

ディゴ人は狂気をもっている そう、良い評判のない御婦人 私たちのお金は、施術師で底をつく おまけに病気は治らない 困窮者150 お米をぶちまける151、エエ お父さん、お母さん お母さんがいれば、誰を怖がるでしょう、惨め者 お米をぶちまける。

私は私の布が欲しい、お母さん、ウェー 私は布を求めます 布は、憑依霊ディゴ人の布 私は私の布が欲しい、お母さん、ウェー 今日、私は私の布を求めます、エエ 憑依霊ディゴ人の布>

今日は闘い 癒やしの術の矢じり(vyembe)は、あてもなくうろつく(vinayembeya) 今日は闘い、オォ 癒やしの術の矢じり(vyembe)は、あてもなくうろつく(vinayembeya) 今日は闘い

マディワ(madiwa152)は光っている、エエ、ホー 光っている、マディワ母さん ムワカ母さんのところにやって来た 私は癒やしの術を求めてやって来ました マディワは光っている、マディワ、ウェー ムワカ母さんのところにやって来た、母さん、 私は驚かせるもの131を見にやって来ました。

私はここにいました、エエ 私はここにいました、貧乏人 おかあさん、平安123 施術師よ、とき解け (以下、聞き取れない)

(憑依霊ディゴ人の歌6) 788 (solo)

平安が第一、健康でいてね ムワカお婆さんによろしくね もしあなたが貧困150だったら、あなたどうします? あなたどうします?ムワカさん、ウェー もしあなたが貧困だったら、あなたどうします? あなたどうします?ムワカさん、ウェー (chorus) もしあなたが貧困だったら、あなたどうします?

お母さん、私の名前はカルメンガラ(私はカルメンガラと呼ばれています) お母さん、私の名前はカルメンガラ 外の問題も知っている 内の問題も知っている お母さん、私は尋ねられる 私の名前はカルメンガラ

(憑依霊ドゥルマ人の歌2) 790 (solo)

曲つくりを知らない人、やって来て歌をごらんなさい お母さん、ドゥルマ人が去っていく ごらんなさい、ウェー ドゥルマ人がやって来る (chorus) お母さん、ドゥルマ人がやってくる

癒し手ドゥルマ 私を憎む 癒やしの仕事が ドゥルマ人、ヘー 臼で挽き、こちらじゃ杵で搗く 太陽はそちら 私を憎む 癒やしの仕事が ドゥルマ人、ヘー 粉挽き、こちらじゃ杵で搗く

私は家に帰ります、ウェーお母さん 私は家に帰ります 私は家に帰ります ドゥルマの地は広大 私は家に帰ります ドゥルマへ

きれいな女は評判よ、ヘー 美人に生まれつきました、ヘー 杵で搗き、臼で挽く あなたは評判よ、ヘー 美人にうまれつきました

(憑依霊シェラとの交渉) 794 (一連のシェラの歌の演奏始まる。バハティはすぐに憑依状態になる) シェラの歌1 ドゥルマ語テキスト(DB 800)

(バハティ、歌3で激しく身体を震わせ、泣き出す) (カリンボ、シェラの歌3が続く中、シェラとやりとり。録音は途中から) ドゥルマ語テキスト(DB 794-795)

Kalimbo(Ka): (ディゴ語)私もこうして急いで駆けつけました。この子供の今の状態のためです。お母さん、とき解いてくださいな。この子を自由にしてやって。ちょっとだけ踊りなさいな。このンゴマは私たちのために開かれたンゴマじゃないんです。それは「唐突(gafula)」に打たれているのです(「唐突のカヤンバ(kayamba ra gafula)153」のこと)。あなたは泣いている。でも、出かけて行ってもらいたい奴ら、自分たちの家に帰るたびに出てもらいたい憑依霊たちに、場所を譲ってください。もし布149でしたら、布であなたを困らせはしません。布なら、差し上げます。でも、あの子供をまずはとき解きください。 Bahati(B): 私は憎まれてるよ(泣きじゃくる)。

Kalimbo(Ka): あなたを憎んでる人は誰だというんです(誰も憎んでませんよ)?さあ、あなたの仲間たちのンゴマを踊ってくださいな。そして彼らが出発できるように、彼らに場所を与えてくださいな。あなた自身は、自分の椅子148に腰掛けていてください。あなたはこの仕事が、あなたの仕事だと思っておられる。怒らないでください。この仕事はあなた方のための仕事ではありません。あなたには私が調えてあげます。池39にもご案内します。でも、まずはあの人の子供が健康でありますように。今あなたにお話したことを、しっかり理解して下さいね。

(カイングァによる締めくくりの唱えごと) ドゥルマ語テキスト(DB 795-796)

Kaingbwa(Kai): さて、おだやかに、あなたシェラよ、私たちはあなたに、そして同じく、あなたドゥルマ人にお会いしました。ところでご主人様。このンゴマはあなたのンゴマではありません。このンゴマにはあなたの池39もありません。このンゴマには憑依霊ドゥルマ人の香料30もありません。このンゴマは「唐突のンゴマ(ngoma ya gafula)」なのです。その代わりに、私たちはあなたこそ、争いの人であることがわかりました。あなた憑依霊ドゥルマ人、そして憑依霊ディゴ人、そしてあなたシェラがです。まことにけっこう。私たちはあなたに申します。私たちはあの子供の症状の改善を願います。私たちは、この子がちょっとは良くなった、みたいなところを見たいのです。そのとおりだ(本当にあなた方のせいだったのだ)ということを知りたいのです。(796に続く)

Kaingbwa(Kai): 憑依霊は人です。話して聞かせると、理解します。穏やかに、穏やかに。もしあなたの仕事でしたら、調えて差し上げます。ゆっくりとですが。あなたのための匠(fundi127)を探してまいります。ここに来て、あなたのために鍋を置いてもらいましょう。歌59も差し上げましょう。布も差し上げましょう。ゆっくりとです。しかし、あれなる子供の病状に、改善がみられますように。ご覧なさい。人々は困惑しています。人々は病院にも参りましたが、事態は明るくはなりませんでした。今では人々はその心臓が、破裂してしまいました。もしそれらがあなたのせいであるならば、とき解いてください。確かにあなたの仕業だと知る知らせを受けとりますように。あなたは調えてもらえるでしょう、ご主人様。調えてもらえます。あなたは、充分な歌をご覧になることでしょう。夜を徹して、夜が明けるまでの歌を。でもあの、人の子が小康状態(yauni)になりますように。小康を得ます(unalembalemba)ように。どうして、ともすれば人々の心を割ってしまいそうなことになるのでしょうか。人々はあの子供に驚いているのです。御主人様。もし、あなたなのでしたら、どうかその子をおとき解きください。椅子148まで行って、腰を下ろし、大人しくしていてください。

(次にどの憑依霊の曲を演奏すべきかで、再び議論になる。結局は、再度ズニ・ボムを演奏することになる。議論は録音せず。)

(ズニボム演奏中 Kaingbwaしきりと safari を促す。) (バハティいきなり人形を抱えて走り出す) (鶏 (kuku wa chiphangaphanga118)屠殺、バハティに血を飲ませる。 (バハティを座らせ、頭に瓢箪を置いて唱えごと) ドゥルマ語テキスト(DB 797-798)

Kaingbwa(Kai): ...お前は他の場所は見なかった。ただこの者の身体のなかを見ただけ(バハティの身体のなかを居場所にした)。今日、今、私は命じます。彼女を今日とき解きなさいと。お前たちの家に向かう旅は、これです。死んで、また戻って来る者は、なし。サラマ、サラミーニ123。この者の身体から出ていけ。出ていって、高く、高く羽ばたき、荒地に行け。荒地に行け。荒地こそお前が食らうエランドがいるところ、シマウマがいるところ。しかし、ここでは、この身体から出ていけ。今日そこから出ていけ。死んでまた戻って来る者は、なし。お前の家への旅は、これだ。そう、サラマ、サラミーニ。お前、ズニ・ボムよ、お前の家への旅は、これだ。死んでまた戻って来る者は、なし。この者の身体より出ていけ。とき解け。サラマ、サラミーニ。とき解き、この者の身体より出ていけ。(この者の身体が)お前の椅子であったのは、一昨日、昨日のこと。今はそこにはお前の椅子はもはやない。

Kaingbwa(Kai): プッ。(小声で唱えごと。聞き取れない) (Kaingbwa、バハティの身体の各部に瓢箪の口を当てて、それに口を近づけ強く息を吹きかける) (彼女の身体を背中合せに背負って手足を伸ばさせ、背負ったまま小屋の前まで運び、地面に立たせる。) Kai: はー、バハティ、はー、バハティ、お前はここに何をしに来たのだ? Kaingbwaの助手(A): 鶏が底を尽きました。別のには代えられません。 Kai: 薬液(vuo)を。 A: 薬液はこれです。 (バハティに繰り返し薬液(vuo)を振り撒く) Kai: お前はここに何をしに来た?お前は...を屋敷に置いてきた。...(聞き取れない)

(バハティ、不機嫌そうにだるそうに小屋に入る) (続いて他の人々も小屋の中に入る)

(小屋の中で、ズカ119の歌の演奏が始まるが、すぐに中止) ドゥルマ語テキスト(DB 798-799)

Kaingbwa(Kai): ところで、今、思うに、まずね、キリャンゴナがもう底をついてしまいました。というのも赤い(褐色の)鶏が手に入らないとなると、もう(除霊に必要な)キリャンゴナはないということになります。というわけで、(除霊の対象になる憑依霊は)3人だったのですが、立ち去ったのは二人、一人は失敗でした。 (赤い鶏がないというのは事実だが、それ以前にズカの泥人形もまだ作られていなかった)

Ngome(Ng): うまく行かなかったのはどの憑依霊かな? Kaingbwa(Kai): うまく行かなかったのはズカです。 Woman: でもズカ(の歌)は打たれて、おまけに彼女は憑依の兆しを見せた(akadedemuka154)んじゃなかったっけ。 Kai: あの煮え立ち(muchechemuko130)は、別の憑依霊たちのざわめき(muyuwano155)だったんですよ。だって、そいつら(憑依霊ディゴ人、ドゥルマ人、シェラたち)こそが、妨害していた奴らだったんだから。施術にぎりぎり巻きついていたんだから。 Woman: (施術師たち、カヤンバ奏者たちに向かって)あなたたちがもしそれ、わかっていたなら、(このカヤンバも)とっくに終わっていたでしょうに。あなた方も、とっくに帰路についていたことでしょうに。 [カセットテープ終わり]

驚かされた、エエ 私は驚かされた、私は驚かされた、お母さん そう、私は驚かされた きちがい女、お母さん 池で見かけました、そう 私の布にはビーズ(vitembetembe)がいっぱい 私の布にはビーズ(vishangashanga)がいっぱい この布にはビーズ(vitembetembe)がいっぱい ヘー、私の布にはビーズ(vitembetembe)がいっぱい(2回繰り返し) ヘー、私の布、お母さん、 (chorus) ビーズの(付いた)布

シェラ、ウェー、どうかおだやかに あなたはお母さんに呼ばれました、ウェー シェラ、ウェー なんと池には心が残っている 見つけてください、ムヴマ(muvuma156)の木を一本 ムザツァ(mudzadza158)の木を一本 ムゼンガ・ツォンゴ(mudzengatsongo161)を私にください 私を行かせて、ウェー(続く)

シェラといっしょに、ウェー、お母さん おだやかに、癒やしの術の池に踏み込まないで (chorus) ハー (solo) なに? あなたは遠いところからやって来た 私はあちら、遠いところからやって来た 遠いのです、お母さん お母さん、ウェー 癒やしの術の池に入っておいで (chorus) ハー (solo) ハーイェー、ハエ追いハタキ、エー 施術師たちが占いにやって来た、ウェー 友よ、あなたは布を身に着けている

シェラがやって来た。自分でやって来た。 お父さん、泣くのは止めて 待ってて、私に放浪させて そう、本当に シェラはまだよく知られていない シェラは腹を支払った、腹を切った シェラ、私をムヴンバと呼ばないで シェラは子供を生んで その子をムヴンバと名付けました(続く)

804 (chorus)

ホー、さて私はまだここにいます お父さんを待ってます 昔の家 よく考えて なんと、この世界はお返ししあい 今の世の中 なんと、鞭はだめになった 今の宇宙 なんと、変わってしまった(続く)

お前を見たものは、皆、お前をバカと見る (お前を見たものは)、皆、お前を食べたがる 問題ない タマリンドは、木 猿がつきもの 私は誰にしてもらえるのだろう あなた方、匠のみなさん? ムァナマジ(助手)のいない癒やしの術、(施術師の)袋を頭に載せて運ぶ 誰に運んでもらうのか (女性の)助手たちは、皆、にげちゃった

彼の子供、カゾ(人名)を生みなさい、ウェー 一緒に癒やしの術のンゴマを踊りましょう 難儀だ、ウェー、お母さん 私は尋ねます、何が難儀なの、私の兄弟 箕のように転がった方がまし 何が狂気なの、私の兄弟 難儀、箕のように転がったほうがまし

ビーズ飾りを上下に震わせる、ンダロ(人名) そして私の子供たち ビーズ飾りは私にすっかり馴染んだ、ビーズ飾り 私は誰にしてもらえるのだろう? ハヨー、私は池に来た ムニュグェ162がある 今日は闘い 池に行きましょう シェラは速い人 お母さん、池に ムニュグェがある、今日は闘い 占いに行きましょう

私に仮小屋を建ててください 私は太陽に焼かれます ご婦人たち 私に仮小屋を建ててください (以下、聞き取れない)

参考文献

注釈

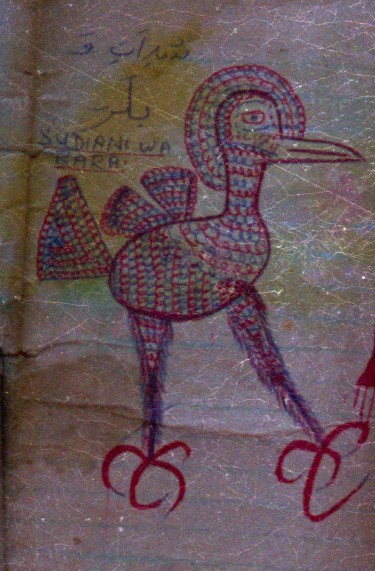

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩